ateatro 73.82

Italy for Rwanda 1994-2004

Un progetto per capire, per non dimenticare

La tournée italiana di Rwanda 94, lo spettacolo di Jacques Delcuvellerie

di Italy for Rwanda

Tournée italiana dello spettacolo

Rwanda 94

Une tentative de réparation symbolique envers les morts, à l’usage des vivants

Nel decennale del genocidio

Palermo

Torino

Roma

Milano

Reggio Emilia

12 settembre – 10 ottobre 2004

In nessun’altra parte del mondo è più urgente che in Africa il bisogno di un maggiore impegno democratico. Il continente africano ha sofferto terribilmente per il dominio dell’autoritarismo e del governo militare nella seconda metà del Ventesimo secolo, dopo la fine degli imperi britannico, francese, portoghese e belga. L’Africa ha poi avuto anche la sfortuna di trovarsi intrappolata nel pieno della guerra fredda, quando ogni superpotenza coltivava l’amicizia di capi militari in cambio della loro ostilità verso i propri nemici. Un continente che, negli anni Cinquanta, sembrava essere destinato a sviluppare sistemi democratici nei nuovi Stati finalmente indipendenti si è trovato ben presto in mano a una serie di uomini forti legati all’una o all’altra sponda della guerra fredda. Il loro dispotismo ha fatto concorrenza a quello del Sudafrica, fondato sull’apartheid.

Ora il quadro sta lentamente cambiando, con il Sudafrica post-apartheid che svolge un ruolo di primo piano. Tuttavia, come ha sostenuto Kwame Anthony Appiah, "la decolonizzazione ideologica è destinata a fallire se non tiene conto sia della ‘tradizione’ indigena sia delle idee ‘occidentali’".

Proprio mentre vengono accolte e realizzate specifiche istituzioni democratiche che sono nate e si sono sviluppate in Occidente, è necessaria, se si vuole avere successo, una seria comprensione delle profonde radici del pensiero democratico nella stessa Africa.

Amartya Sen, La democrazia degli altri, Mondadori, Milano 2004

Italy for Rwanda 1994-2004

Un progetto per capire, per non dimenticare

di Antonio Calbi *

In Rwanda, fra aprile e luglio 1994, in soli 100 giorni

oltre 1.000.000 di persone sono state uccise.

I genocidari non hanno ucciso un milione di persone:

hanno ucciso prima una persona, poi un‘altra, poi un’altra ancora…

Giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto.

Ogni minuto di ciascun giorno, qualcuno da qualche parte veniva ucciso,

implorando pietà.

Nessuno ha ascoltato.

E il massacro è andato avanti.

10.000 morti al giorno.

400 ogni ora.

7 al minuto.

Ma l’ecatombe non è stato l’unico risultato del Genocidio.

Decine di migliaia di persone sono state torturate,

mutilate, violentate.

Decine di migliaia di uomini, donne, bambini, anziani

hanno sofferto per le ferite da machete, da armi da fuoco,

per le infezioni, la fame.

C’è stata una illegalità diffusa, saccheggi e caos.

Le infrastrutture del Paese sono state distrutte,

gli apparati dello Stato sono stati smantellati.

Le case distrutte, saccheggiate.

Ci sono stati più di 300.000 orfani

e oltre 85.000 bambini diventati capifamiglia.

Migliaia di donne sono diventate vedove.

Molte di loro sono state vittime di stupri e abusi sessuali

e hanno assistito all’uccisione dei propri figli,

dei propri mariti, fratelli, genitori, amici.

Molte le famiglie completamente cancellate,

con nessun testimone che possa dar conto della loro esistenza

e della loro distruzione.

Le strade erano stracolme di corpi.

I cani hanno fatto scempio dei corpi, anche dei corpi dei propri padroni.

L’intero Paese puzzava di morte.

Un immenso cimitero a cielo aperto,

una immensa discarica di corpi macellati

e abbandonati lì dove erano stati giustiziati

o gettati nelle centinaia e centinaia di fosse comuni.

I genocidari hanno avuto ben più successo nel loro infausto scopo

rispetto a quanto noi osiamo immaginare.

Il Rwanda è stato ucciso.

Quest'anno ricorre il decennale del Genocidio in Rwanda nel 1994. Una delle più immani tragedie mai accadute, fra i capitoli più neri del Novecento e dell’intera Storia dell’Umanità. Un Genocidio non soltanto rimosso dalla coscienza collettiva ma di cui l’Occidente ebbe allora una informazione completamente falsata e oggi a rischio oblio.

Perché tutto questo è accaduto? Perché questo odio, questi morti, questa indifferenza davanti al Genocidio, questa complicità con gli assassini?

Sono queste le domande che si è posto il regista e autore Jacques Delcuvellerie e i suoi collaboratori ed è da queste domande, dalla necessità di dar loro delle risposte, che ha avuto origine il progetto di teatro totale Rwanda 94.

A dieci anni da quella tragedia, vicinissima nel tempo seppur geograficamente distante, queste stesse domande non hanno trovato ancora una risposta.

Il progetto nazionale "Italy for Rwanda 1994-2004" è dedicato alla memoria di quel Genocidio e vuole rappresentare una occasione per capire, per non dimenticare. Ideato e condotto da Teatri 90 progetti di Milano, è una manifestazione articolata che nel corso di cinque settimane rappresenta in altrettante città italiane Rwanda 94 – Une tentative de réparation symbolique envers les morts, à l'usage des vivants. Intorno allo spettacolo, come occasioni propedeutiche alla visione delle rappresentazioni o come momenti di approfondimento, "Italy for Rwanda 1994-2004" ha costruito un palinsesto di mostre, incontri, convegni, proiezioni di film e documentari.

"Italy for Rwanda" è un progetto di rilevanza nazionale e internazionale realizzato sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e sostenuto, in ordine di tappa, da: Regione Siciliana, Città di Palermo, Provincia Regionale di Palermo, Città di Torino, Provincia di Roma, Regione Lombardia, Comune di Milano, Provincia di Milano, Regione Emilia Romagna, Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia. Realizzato in collaborazione con Teatro Eliseo Stabile di Roma, Teatro Politeama di Palermo – Orchestra Sinfonica Siciliana, TST – Teatro Stabile di Torino, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, I Teatri di Reggio Emilia, e con ETI – Ente Teatrale Italiano, Ambasciata del Canada in Italia, Milanoltre, PAV, Aryadeva Comunicazione Integrata. Communication partner, Lowe Pirella. Media partner, Vita Non Profit Magazine. Uniche aziende private che contribuiscono alla realizzazione della manifestazione sono Kemeco per la tappa di Palermo, Henkel per quella di Milano. Hanno concesso il loro patrocinio: Ministero degli Affari Esteri, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Amnesty International, C.N.I. UNESCO, Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus.

Oggi il Rwanda sta percorrendo con coraggio, determinazione, speranza la difficile via della pacificazione. Un’intera Nazione, un intero Popolo, un intero Paese vuole e deve superare il periodo più nero della propria storia, deve e vuole guarire una ferita vasta e profonda. Possiamo fare molto per questo paese che in quei drammatici tre mesi del 1994 è stato abbandonato dalla Comunità Internazionale, la quale non ha voluto e saputo intervenire per fermare lo stermino. Non crediamo sia sufficiente che l’Onu dichiari il 7 aprile, giorno di inizio dei massacri, giornata della memoria del Genocidio rwandese. Kofi Annan non c’era a Kigali, lo scorso 7 aprile, allo Stadio Amahoro (Pace) di Kigali, affollato di presidenti degli stati africani, di corpi e rappresentanze diplomatiche, di migliaia di cittadini rwandesi. Uno stadio intero unito nel pianto, il pianto di un immenso funerale, di un dolore enorme e forse inestinguibile. Non sono sufficienti, ma crediamo debbano essere apprezzate, le scuse del governo belga, pronunciate dal primo ministro Verofstad Guy, sempre nelle stesso stadio, nella stessa occasione. E un poco imbarazza la posizione della Francia -– impegnata nello scambio di accuse con l’attuale governo rwandese presieduto da Paul Kagame –, e che probabilmente si è macchiata di gravi responsabilità.

Noi confidiamo in una grande adesione degli italiani a questo progetto che intreccia cultura, teatro, politica internazionale, solidarietà. Partecipare allo spettacolo, presenziare a uno degli incontri in programma, non è un impegno così gravososo. Certo abbiamo messo in conto che lo spettacolo di Groupov possa intimorire: per il soggetto che tratta, per la sei ore di durata, per la lingua francese nel qual è realizzato (ma con traduzione simultanea in cuffia in italiano). Allo stesso tempo crediamo sia importante e doveroso accogliere questa occasione per testimoniare la propia attenzione, la propria sensibilità, il proprio impegno. Verso il popolo rwandese, ma anche verso noi stessi, verso l’uomo in generale. La violenza, da sempre all’ordine del giorno nella storia umana, l’aggressività nella vita di ogni giorno, le guerre che avvampano il mondo, l’equilibrio ulteriormente intaccato l’11 settembre 2001, non ci legittimano a disinteressarci di un Genocidio quale quello rwandese. Un evento tragico e fortemente emblematico della fragilità degli equilibri che tengono in scacco il pianeta, e non soltanto del Male che pervade la vita. Male che sta a noi saper eliminare, o perlomeno contenere. Perché, come scrive Shakespeare, in uno dei suoi più disperati ritratti dell’animo umano, in Otello (I, 3):

Sta in noi essere così o così.

I nostri corpi sono i nostri giardini;

e la volontà è il giardiniere.

Rwanda 94 è qualcosa di più di uno spettacolo-evento. Frutto di un lavoro di documentazione e montaggio sviluppato per ben cinque anni dall’ensemble belga Groupov, diretto da Jacques Delcuvellerie, ha debuttato al festival di Avignone e poi nella forma definitiva a Liegi per poi essere rappresentato in Europa e nel mondo. In Italia ha avuto una sola memorabile rappresentazione, il 28 luglio 2002, a Udine, nell'ambito del Mittelfest.

Rwanda 94 è una creazione di grande valore etico, di grande impegno civile e umanitario, che dà visibilità all’orrore di un Genocidio rimosso - e dimostra come il teatro possa e debba essere, all’occorrenza, un cantiere attivo della coscienza, uno strumento per conoscere e comprendere e una occasione di solidarietà umanitaria.

Chi vede, sa; e chi sa, non dimentica più.

Yolande Mukagasana ha perduto tutta la sua famiglia nel Genocidio. Lei stessa è sfuggita per un soffio alla morte, al prezzo di una volontà, di un coraggio, di una intelligenza straordinarie. Yolande racconta la sua storia, da sola, nei 40 minuti che aprono lo spettacolo. La coscienza europea non ha avvertito l’enormità del genocidio rwandese. I giornali ne hanno riportato solo le cifre e la televisione ha trasmesso soltanto le immagini di corpi abbandonati lungo le strade, senza alcuna realtà, senza umanità. Erano stati uccisi e, in più, disumanizzati. Era necessario che qualcuno, con la sola realtà della propria esistenza, senza retorica e senza melodramma, incarnasse tutte queste persone che non avevano più una storia.

Rwanda 94 è una veglia funebre, con i suoi tempi di raccoglimento e di evocazione. In sei ore di spettacolo, si concretizza una sfida quasi impossibile: denunciare e commuovere, mettere insieme interpreti belgi e testimoni rwandesi, unire finzione e testimonianza, musica contemporanea e melodie africane, Recitazione e testimonianza. Un esempio di teatro della coscienza contemporanea durante il quale la tensione resta altissima fino alla fine, quando lo spettatore si scioglie in lacrime e applausi, e dove la consapevolezza, il sapere, non è mai scisso dall’emozione. Uno spettacolo che rappresenta un caso unico di intreccio fra passione e intelligenza, creatività e imperativo etico, necessità di sapere e emotività.

Rwanda 94: gli avvenimenti

Un minuscolo stato nel cuore dell’Africa con 7,3 milioni di abitanti: hutu (84%), tutsi (15%), pigmei (1%). L’equilibrio su cui si regge il Rwanda è fragilissimo: nel 1994 la situazione precipita. Queste le date principali della tragedia.

6 aprile. L’aereo che trasporta il presidente Juvénal Habyarimana è abbattuto da un missile mentre è in fase di atterraggio all’aeroporto di Kigali. Le milizie estremiste hutu e l’esercito cominciano a massacrare i tutsi e gli hutu moderati.

7 aprile. Dieci caschi blu belgi sono uccisi mentre cercano di proteggere il primo ministro, signora Agate Uwilingiyamana, che viene assassinata.

9 aprile. Paracadutisti francesi e belgi evacuano gli europei da Kigali: gli estremisti hutu formano un governo provvisorio.

25 maggio. La Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite definisce Genocidio i massacri in Rwanda.

22 giugno. L’Onu autorizza la Francia a intervenire per un periodo di due mesi: ha inizio l’operazione Turquoise.

11 luglio. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa stima le vittime in più di 1.000.000.

8 novembre. L’Onu decide la creazione del Tribunale Penale Internazionale per il Rwanda con sede ad Arusha, in Tanzania.

Il 6 aprile 1994 l’aereo presidenziale viene abbattuto. In poche ore la captale Kigali è chiusa da posti di blocco dell’esercito delle milizie estremiste hutu. Comincia la caccia agli oppositori hutu moderati e all'intera comunità tutsi. Durerà tre mesi. Verranno uccise 10.000 persone al giorno. In meno di 100 giorni, col machete, con le mazze chiodate, a colpi di fucile, di mitragliatrice, di granate, annegati o bruciati vivi, uomini, donne, bambini, anziani, saranno sterminati in città, sulle colline, nei templi e nelle chiese, nelle scuole e negli ospedali, nei campi e nei villaggi. Il terzo Genocidio ufficialmente riconosciuto dalla Comunità Internazionale in questo secolo, si è svolto davanti gli occhi del mondo intero. Gli esperti lo avevano annunciato da tempo, preceduto da pesanti massacri nel 1992 e nel 1993, predetto da una commissione d'inchiesta della Federazione Internazionale dei Diritti dell'Uomo nel 1993, dove l'entourage presidenziale era chiaramente indicato come responsabile.

Sul posto si trovava una forza armata dell'Onu comandata dal generale Roméo Dallaire, colui che aveva inviato nel gennaio del 1994 un messaggio urgente al segretario generale descrivendo i preparativi del massacro pianificato. Non solo non fu fatto niente, ma dopo l'assassinio di dieci caschi blu belgi, le forze dell'Onu abbandonarono il paese, lasciando che il Genocidio si compisse senza alcun ostacolo.

Durante questi tre mesi d'inferno, alcuni paesi intrapresero una battaglia diplomatica al fine di impedire che questa carneficina venisse qualificata come Genocidio. Si trattava di evitare che gli Stati venissero costretti a intervenire contro il governo rwandese, come prevede la legge internazionale se il Genocidio è accertato. Verso la fine, la Francia ottenne un mandato e fece partire l'operazione Turchese. Mentre il Genocidio era rimasto quasi invisibile sugli schermi, uno spiegamento mediatico accompagnò le forze francesi in Africa. Alla fine, l’operazione Turchese salvò delle vite, ma soprattutto protesse l'esodo degli assassini e favorì l'emigrazione in massa della popolazione sconvolta e sempre scortata dalle forze che avevano compiuto il Genocidio. Sembra che il fine reale dell'operazione fosse non tanto di arrestare il Genocidio quanto di frenare e sminuire la vittoria del Fpr (Fronte Patriottico Rwandese) composto di esiliati principalmente tutsi.

I media occidentali si sono occupati di questo Genocidio, ma dando una versione semplificata dei fatti. Diranno che i tutsi , noti anche con il nome di vatussi, erano un’etnia minoritaria ma costituivano da secoli la classe feudale dominante. Dopo la rivoluzione democratica e l’indipendenza, del 1962, gli hutu, largamente maggioritari, prendono il potere: cacciando dal paese un gran numero di tutsi. Sul finire degli anni Ottanta, i rifugiati rwandesi tutsi fondano un partito politico armato, l’Fpr, chiamato a condurre una guerra al regime hutu. Dopo violenti conflitti si giunge a un accordo di pace, che prevede il ritiro dei tutsi e la condivisione del potere. E’ in questo contesto che il presidente Habyarimana viene assassinato e l’odio pluridecennale delle élites estremiste hutu contro i tutsi si scatena, sfociando in Genocidio.

Ma può un massacro come questo essere definito un problema "tipicamente africano"? La ferocia e il numero delle atrocità compiute durante il conflitto, l’impossibilità di considerare l’opposizone tutsi/hutu un fattore etnico; l’importanza dell’Europa nello scatenamento del Genocidio, sono problemi che Rwanda 94 svela come momenti indispensabili, per comprendere, riflettere, ricordare.

Il Genocidio ha distrutto la vita di centinaia di migliaia di famiglie, coloro che sono sopravvissuti sono stati feriti per sempre. Oggi costituiscono una piccola minoranza in un paese fortemente sconvolto; molti si sentono abbandonati, incompresi, alcuni hanno gravi problemi mentali e le loro condizioni di vita sono in genere misere. E' a loro, in qualche modo "morti viventi", e alla memoria dei loro cari assassinati, che è dedicato il lavoro di Groupov. Essi ne sono l'ispirazione e la voce. Ed è a loro che dedichiamo anche il nostro lavoro e il progetto "Italy for Rwanda 1994-2004"

* Con suggestioni da Jacques Delcuvellerie (Rwanda 94), Giovanni Porzio ("Panorama", 1 agosto 2002), Kigali Memorial Centre.

Rwanda 94 in Italia

di Jacques Delcuvellerie

Abbiamo concepito Rwanda 94 come "un tentativo di riparazione simbolica nei confronti dei morti, a uso dei vivi". In altre parole con la convinzione che alcuni crimini riguardano tutta la comunità umana. Nessuno, a mio parere, è esonerato dal riflettere sulle cause, sui processi, sulle responsabilità, perché a questo punto si è spezzato qualcosa che ferisce profondamente la possibilità stessa di vivere insieme su questo pianeta.

Presenteremo Rwanda 94 in cinque città italiane, grazie al lavoro che Antonio Calbi ha condotto da un anno per rendere possibile questa tournée. Allora, ho cercato di interrogarmi, innanzitutto, sui rapporti che ho con questo paese e con i suoi abitanti.

E’ ovvio che l’Italia è il paese europeo a me più vicino, a parte la Francia dove sono nato e sono cresciuto, e il Belgio dove sto lavorando da più di trent’anni. Non solo l’ho attraversata da Nord a Sud per il piacere, l’amore, il lavoro – peraltro la madre della mia figlia più piccola è abruzzese –, Groupov ha nel suo collettivo degli Italiani, e ci fu anche un periodo in cui volevamo creare un centro permanente di sperimentazione in un piccolo paese di fronte al Gran Sasso, San Pietro di Isola…

Sento di avere un debito particolare verso coloro che, in Italia negli anni Sessanta e Settanta, hanno sviluppato un lavoro legato alle tradizioni popolari: il Dario Fo dell’epoca dei grandi spettacoli musicali, Giovanna Marini, la Nuova Compagnia di Canto Popolare, i Dischi del Sole e tante altre persone e realtà militanti. Anche se il nostro fare teatro era, all’origine, ben più influenzato da New York e dagli emarginati dei paesi del Est – il cui incontro si è materializzato in un gruppo come lo Squat Theatre – non ho mai perduto di vista questa fonte e ho personalmente partecipato per lungo tempo a ricerche e a creazioni ispirate alle forme artistiche delle classe cosiddette "subalterne". Tutto questo, nella mia storia, aveva una certa coerenza: ricercare le radici culturali degli oppressi, amare una donna i cui genitori erano scappati dalla miseria scegliendo l’esilio, vivere in mezzo a coloro – turchi, spagnoli, arabi, italiani…– che condividevano la stessa sorte.

Quando è nato Groupov, nel grande disincanto degli anni Ottanta, il lutto impossibile delle speranze anteriori è stato, per me, anche quello di una certa Italia. Questo lutto non è tuttora finito però, venticinque anni dopo, alla disperazione è subentrata la rabbia. Groupov non miete successi, come fanno in molti, con la nostalgia splendente. Come il Choeur des Morts de Rwanda 94, adesso siamo "arrabbiati, molto arrabbiati".

Forse questa potrebbe essere una ragione particolare per presentare Rwanda 94 a Palermo, Torino, Roma, Milano, Reggio Emilia. In questo paese, che ha buttato fuori dalle sue frontiere milioni dei suoi figli, i quali hanno conosciuto il razzismo, la discriminazione, lo sfruttamento forsennato prima di riuscire a integrarsi o di abbandonarsi al crimine e che, ai giorni d’oggi, come privo di ogni memoria, esercita a sua volta l’etnismo, il razzismo, il regionalismo sciovinista, l’esacerbazione criminale delle differenze. In questo paese che ha dato vita al fascismo e dove il fascismo, sia sotto le sue forme arcaiche e folcloristiche, sia sotto le sue forme ultramoderne, ritorna in modo arrogante e dominatore.

Il Rwanda è l’ultimo esempio e il più palese, delle conseguenze estreme delle teorie e delle ideologie razziali manipolate al servizio degli interessi del potere. Tutto sommato credo che all’Italia potrebbe far bene interrogarsi su questi tempi, sulla propria amnesia nazionale, attraverso la memoria del Genocidio del Rwanda. Non è certo una necessità specificamente italiana, però diciamo che qui, sembra che si ponga con clamore e urgenza.

RWANDA 94

Une tentative de réparation symbolique envers les morts,

à l'usage des vivants

Di

Marie-France Collard, Jacques Delcuvellerie, Yolande Mukagasana,

Jean-Marie Piemme, Mathias Simons

Collaborazione drammaturgica

Dorcy Rugamba, Tharcisse Kalisa Rugano

Musiche

Garrett List

Regia

Jacques Delcuvellerie

Regista assistente

Mathias Simons

Immagini

Marie-France Collard

Canti

Jean-Marie Muyango

Con

Yolande Mukagasana, Nathalie Cornet, Ansou Diedhiou, Stéphane Fauville,

René Hainaux, Clotilde K. Kabale, Carole Karemera, Francine Landrain, Majyambere,

Massamba, Diogène Ntarindwa, Maurice Sévenant, Alexandre Trocki

Direzione d’orchestra

Garrett List

Musicisti

Manuela Bucher (viola), Geneviève Foccroule/ Stéphanie Mouton (piano),

Vincent Jacquemin (clarinetto), Véronique Lierneux (violino), Marie-Eve Ronveaux (violoncello)

Cantanti

Christine Schaller, Véronique Sonck

Scene

Johan Daenen

Costumi

Greta Goiris

Maschere / marionette

Johan Daenen, Greta Goiris, Françoise Joset, Marta Ricart Buxo

Luci

Marc Defrise assistito da Frédéric Vannes

Direzione tecnica

Fred Op de Beeck

Assistente generale

Benoit Luporsi

Disegno sonoro / regia suono

Jean-Pierre Urbano assistito da Fabian Bastianelli et Jeison Padro Rojas

Direzione di scena

Joëlle Reyns, Yoris Van den Houte, Max Westerlinck, Pierre Willems

Sarta di scena

Carine Donnay

Regia luci

Marc Defrise / Frédéric Vannes

Regia video

Fred Op de Beeck

Stagiaire

Judo Kanobana

Produzione / amministrazione

Philippe Taszman, Sophie Coppens et Aurélie Molle

Amministratrice di compagnia

Françoise Fiocchi

Una produzione Groupov

n coproduzione con Théâtre de la Place, Théâtre National de la Communauté Wallonie Bruxelles, e Bruxelles/Brussel 2000, Ville Européenne de la Culture.

Con il sostegno del Ministère de la Communauté française – Direction générale de la Culture – Commissariat Général aux Relations Internationales de la Communauté française de Belgique (CGRI), Théâtre et Publics asbl, Rose des Vents Scène Nationale Villeneuve d’Ascq, Fondation Jacquemotte, Agence de la Francophonie, DGCI – Coopération belge au Développement, CITF, ONDA.

Spettacolo in francese con traduzione simultanea in italiano, in cuffia.

Durata 6 ore circa:

parte prima 2 ore

intervallo 20’

parte seconda 2 ore e 50’

intervallo 20’

parte terza 1 ora

Dopo due work in progress di circa cinque ore presentati a Liegi nel gennaio 1999 e al Festival di Avignone nel luglio 1999, lo spettacolo Rwanda 94 ha debuttato nella sua forma definitiva nel marzo 2000 da Groupov al Théâtre de la Place a Liegi e non ha cessato da allora di essere rappresentato in Europa e negli altri continenti.

Ha ricevuto in Belgio il Premio del Teatro 2000, il premio della ricerca SACD e il Premio Océ e in Francia una menzione speciale del Sindacato della Critica Teatrale.

Rwanda 94 è uno spettacolo che apre la strada di una nuova missione per il teatro: la varietà dei suoi linguaggi e tutte le loro risorse (voce, musica, canto, immagini, il racconto dei sopravvissuti) sono al servizio di un’istanza civile: far conoscere uno dei massacri più sanguinosi della storia contemporanea, quello avvenuto in Rwanda nel 1994.

Per dare un nome ai colpevoli, un’identità alle vittime, un ruolo all’informazione. Per dare visibilità all’orrore di un eccidio drammatico e silenzioso – 1.000.000 di morti – e dimostrare come il teatro possa essere un cantiere attivo della coscienza, strumento e occasione umanitaria.

Rwanda 94 è frutto di un lavoro di documentazione e montaggio durato ben cinque anni. Occasione unica per la qualità dell’allestimento, la drammaticità dei temi, la forza attrattiva dello spettacolo.

Yolande Mukagasana ha perduto tutta la sua famiglia nel Genocidio. Lei stessa è sfuggita per un soffio alla morte, al prezzo di una volontà, di un coraggio, di un’intelligenza straordinarie, ma anche, come spesso accade in certi drammatici momenti, per una combinazione del caso.

Yolande racconta la sua storia, da sola, nei 40 minuti che aprono lo spettacolo. "Non sono un’attrice", premette. Questo inizio rappresenta un momento fondamentale di Rwanda 94. Prima di tutto perché un genocidio non si può evocare. E’ una realtà che oltrepassa i mezzi dell’espressione artistica, qualunque essa sia.

La coscienza europea non ha avvertito l’enormità del genocidio rwandese. I giornali ne hanno riportato solo le cifre e alla televisione si sono visti solo dei corpi, anonimi, abbandonati lungo le strade, senza alcuna realtà, senza umanità. Erano stati uccisi e, in più, disumanizzati, resi anonimi. Era necessario che qualcuno, con la sola realtà della propria esistenza, senza retorica e senza melodramma, incarnasse tutte queste persone che non avevano conservato il loro volto, che non avevano conservato il loro nome, che erano stati spogliati di storia.

Rwanda 94 è una "riparazione simbolica nei confronti di quei morti". Un modo di mettersi in contatto tra un essere umano e l’essere umano di una realtà che è sconosciuta e pressoché inconoscibile. Se io, spettatore, che non ho lo stesso colore della pelle di questa donna, che non ho vissuto nel suo contesto culturale, sento ugualmente qualcosa per il modo in cui lei parla dei suoi bambini, della sua disperazione, della sua lotta, allora il Genocidio diventa meno astratto. Perché è esattamente questo il carattere del Genocidio. Lo si può vivere, non lo si può comprendere.

Rwanda 94 è una "veglia funebre", con i suoi tempi di raccoglimento e di evocazione. In sei ore di spettacolo, la sfida quasi impossibile: denunciare e commuovere, far convivere insieme interpreti belgi e tradizioni rwandesi, musica contemporanea e melodie africane, recitazione e testimonianza. Uno spettacolo in sintonia con l’essenza del teatro, in quanto "presenza viva che manifesta i morti".

Infine, un esempio realizzato di teatro della coscienza contemporanea.

Groupov è un ensemble formato da artisti di diverse discipline e di differenti nazionalità (attori, scrittori, musicisti francesi, belgi, italiani, americani…) fondato nel 1980 su iniziativa di Jacques Delcuvellerie e oggi articolato tra l’attività di ricerca sperimentale e la realizzazione di un repertorio di attualità politica contemporanea. A cominciare dal 1990 Groupov si è impegnato in un progetto sulla "questione della verità"" in Belgio e all’estero sono stati allestiti e rappresentati L’annuncio a Maria di Paul Claudel, Trash – A lonely prayer di Marie-France Collard, Madre coraggio di Bertolt Brecht, tutti testi e spettacoli come tentativi di risposta alla sofferenza umana. La creazione di Rwanda 94 si iscrive nella continuità di questo percorso e ne costituisce la quarta tappa.

Nato in Francia, ma attivo da molti anni in Belgio, dal 1976 Jacques Delcuvellerie si dedica al teatro, realizzando inoltre per la radio e la televisione belga numerosi programmi, molti dei quali dedicati alla cultura popolare. E' stato il conduttore per dieci anni della trasmissione televisiva Videographies. Fondatore e responsabile di Arte-Belgique, rinuncia via via alle sue numerose attività, per concentrarsi solo sul teatro e sull’insegnamento. Dal 1990 questa dedizione è esclusiva.

Yolande Mukagasana è una sopravvissuta al genocidio dei tutsi rwandesi del 1994. Infermiera, nei primi giorni del massacro perse il marito, i tre figli (il maggiore aveva 15 anni), il fratello. Lei si salvò miracolosamente, nascosta da una vicina hutu, sotto l’acquaio della cucina come racconta nel suo primo libro, La morte non mi ha voluta (La Meridiana, 1998), e nello spettacolo Rwanda 94, di cui è autrice e interprete.

E’ autrice inoltre di N’aie pas peur de savoir. Rwanda: une rescapée tutsi raconte (Editions Robert Laffont 1999) e Les blessures du silence. Témoignages du génocide au Rwanda (Actes Sud 2001).

Insieme a Danis Tanovic e Luisa Morgantini, ha ricevuto nel 2003 il Premio della Fondazione Archivio Disarmo.

Il progetto Rwanda 94

di Jacques Delcuvellerie

Il progetto Rwanda 94 è nato da una rivolta molto violenta. Di fronte agli "avvenimenti" stessi: il Genocidio perpetrato nell'indifferenza e nella passività generale. I morti non avevano nomi, visi, importanza. Nello stesso tempo, rivolta contro i "discorsi" che trasformavano questi avvenimenti in informazioni, alla televisione, alla radio, sulla stampa. Questa "drammaturgia" dell'informazione è uno dei soggetti dello spettacolo. A parte rare eccezioni la tragedia rwandese veniva presentata come una guerra tribale, un massacro interetnico fra hutu e tutsi, un problema tipicamente africano. La responsabilità occidentale non sembrava per nulla implicata in quello che appariva implicitamente come una recrudescenza della barbarie negra da quando gli europei se ne erano andati. Benché la storia del Rwanda non ci fosse nota all'epoca, io e Marie-France Collard sospettammo da subito che una tale semplificazione non poteva corrispondere alla realtà. Il fallimento dell'Onu, le grandi differenze di valutazione delle responsabilità secondo i media anglosassoni, belgi e francesi e soprattutto l'operazione Turchese ci persuasero che erano in gioco potenti interessi stranieri. Groupov intraprese allora un lungo lavoro d'inchiesta con etnologi, storici, giornalisti, sopravvissuti, testimoni, e organizzò tre viaggi di documentazione sul posto. L'equipe drammaturgica di base – scrittori, musicisti, registi, alcuni attori – ha partecipato dall'inizio alla fine a questa inchiesta e nello stesso tempo elaborava i primi elementi e la prima struttura della futura creazione. Poco a poco, l'obiettivo dello spettacolo si è precisato. Si è progressivamente definito come "un tentativo di riparazione simbolica verso i morti, a uso dei vivi".

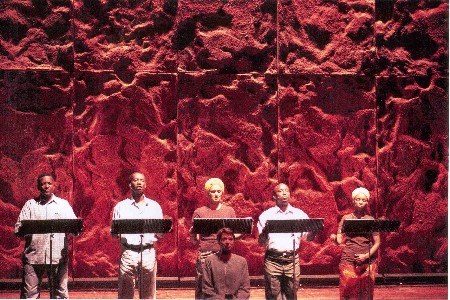

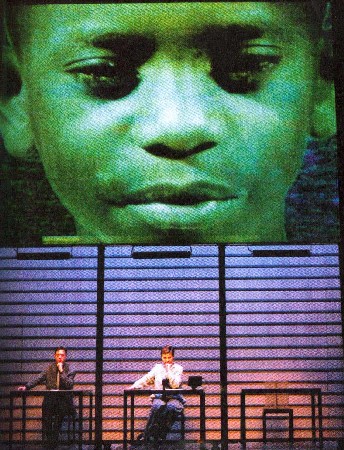

Foto di Lou Hérion.

Questo orientamento implicava che il nostro lavoro non fosse solo di lutto e deplorazione, ma tentasse di rispondere alla domanda: Perché? Perché questo è capitato? Perché questo odio, perché questi morti, perché questa indifferenza davanti al Genocidio, perché questa complicità con gli assassini?

Noi consideriamo nefasta l'affermazione dei "saggi" secondo la quale l'orrore è inconoscibile e che l'analisi delle cause a cui si può risalire è impotente a renderne conto realmente.

Foto di Lou Hérion.

Questa posizione è stata molto sostenuta a proposito del Genocidio degli ebrei. Da un lato si diffondono ad ampio spettro la testimonianza dei sopravvissuti, le immagini del crimine, le descrizioni della macchina di morte e dei suoi ingegneri nell'intenzione altamente dichiarata di mettere in guardia le nuove generazioni dal ritorno dell'innominabile; dall'altro si rifiuta la possibilità stessa di comprendere e di analizzare razionalmente il fenomeno. Da questa doppia attitudine risulta una fascinazione morbida estremamente ambigua. Si costituisce una azione umana come prova insondabile di una "metafisica del male" e la responsabilità si divide tra un pazzo, Hitler, e l'uomo ordinario: quelli che l'hanno eletto, quelli che hanno creduto in lui, quelli che non volevano sapere, quelli che sapevano ma non hanno fatto niente, quelli che gli hanno facilitato il lavoro, quelli che vi hanno direttamente partecipato, ecc.

Avendo decretato come inappropriati, o meglio come riduttivi, gli approcci economici, politici del Genocidio, non resta più che il diavolo e la parte oscura che ciascuno porta in sé. L'avvenimento comincia così a sfuggire alla Storia e a entrare nel dominio della lotta eterna fra Bene e Male, quasi a dire che a voler prevenire il ritorno di questa modalità si annuncia già il risorgere del mostro.

Foto di Lou Hérion.

Questo tipo di approccio esiste anche a proposito del Rwanda. E' vano ripetere senza sosta: Mai più!, descrivendo l'orrore, ma decretando le cause aldilà della comprensione umana. E' l'incontro con i sopravvissuti che ha determinato ancora più fermamente questo orientamento. Yolande Mukagasana, sfuggita al genocidio e presente nello spettacolo, ci ha più volte ripetuto: "Voglio sapere perché i miei figli sono morti".

Rwanda 94 tenta dunque, imperfettamente certo, ma risolutamente, di restituire voci e visi alle vittime, ma anche di interrogare i motivi del loro sterminio.

La morte non mi ha voluta

di Yolande Mukagasana

Estratto dal monologo che apre Rwanda 94.

Ndi ikiremwamuntu gituye ku isi.

Ndi umunyafukira wo mu Rwanda.

Ndi umunyarwandakazi.

Sono un essere umano del pianeta Terra.

Sono un’Africana del Rwanda.

Sono Rwandese.

Nono sono un’attrice. Sono una sopravissuta del genocidio in Rwanda. Questa è la mia nuova identità. Quello che sto per raccontarvi sono sei settimane della mia vita che ho trascorso durante il genocidio.

Nell’aprile del 1994, sono una donna sposata. Assieme a mio marito Joseph, abbiamo tre figli: Christian, 15 anni, Sandrine, 14 e Nadine, 13. Siamo felici. Nel quartiere di Nyamirambo, a Kigali, dove vivo, mi chiamano Muganga, che in kinyarwanda, la lingua dei rwandesi, significa dottore. Mi chiamano così perché in Rwanda i dottori sono piuttosto rari. In realtà, sono la capo-infermiera di un piccolo ambulatorio dove è necessario che io curi chiunque. Il che mi fa pensare che di nemici non ne posso avere. Ma il 6 aprile, la situazione cambia in modo disastroso.

In tarda serata, mentre sono ancora nell’ambulatorio, il telefono squilla. E’ mio marito: Yolande, torna subito, ho bisogno di parlarti. Non ho avuto nemmeno il tempo di replicare, che aveva già messo giù il telefono. La sua voce non era normale, era angosciata. Mai, in sedici anni di matrimonio, mio marito mi aveva parlato in quel modo. Chiudo l’ambulatorio e mi rendo conto, tornando verso casa, che tutto è cambiato: le persone con le quali solitamente mi intrattenevo per quattro chiacchiere, di colpo non mi salutano più. Da parte mia, faccio i soliti cenni di saluto, ma le mie parole non trovano eco e i loro sguardi cercano di evitare il mio. Ho molta paura e mi pongo tante domande. A casa, trovo mio marito accovacciato in un angolo della sala da pranzo, la testa fra le mani. Disperato, piange sussurandomi: Perdonami Yolande, avrei dovuto accettare la tua proposta di provare ancora a fuggire da questo paese. Il genocidio, dal tempo che se ne parla, penso che stia davvero per cominciare. L’aereo del presidente è stato abattuto mentre tornava dalla Tanzania.

Non gli credo. Per me si tratta di una menzogna. Ma mi accascio al suo fianco e piango anch’io. Poco dopo, vedo arrivare mio fratello minore Nepo. Ha il viso tutto emaciato come se avesse appena finito di piangere. Chiama mia figlia Sandrine e le dice: Portami della farina. Con un pugno di farina di manioca in mano, si rivolge a me e mi chiede: Che cos’è questa Yolande? – E’ della farina. – No, questo non è farina, sono i tuoi: tuo marito, i tuoi figli, sono io, i tuoi parenti, i nostri amici. Dopo di che, soffia con violenza facendo volare via la farina. E ora dov’è la farina? Rispondo: E’ volata via!

Mio fratello mi fa arrabbiare perché non è proprio il momento di parlare della farina. E va avanti: E’ così che ci perderai tutti Yolande. Perderai tuo marito, i tuoi figli, gli amici, anche me, Yolande, mi perderai. Ma tu non morirai perché la morte non ti vuole. Avrai perso tutto: la speranza, la fiducia, la dignità. Avrai perso tutto Yolande, salvo l’amore. E con l’amore, ci vendicherai.

Al momento, non ho capito bene il suo discorso.

Poi, mio fratello, ci propone di scappare nel sud del Paese, in Burundi, ma era impossibile lasciare Kigali. Si uccideva ovunque e nelle strade gli sbarramenti impedivano qualsiasi possibilità di fuga dalla città. Abbiamo appena fatto in tempo a tornare a casa. Adesso Yolande non ci rimane che aspettare. – Aspettare cosa Nepo?, dico io – La morte, risponde lui. Ancora oggi, rivedo mio fratello risalire nel suo minibus… Dallora, non l’ho più rivisto. Mai più. Sei anni dopo il genocidio, mia nipote Véné mi ha presentato una valigia che custodisce gelosamente sotto il suo letto e nella quale vi sono alcuni pezzi di ossa che ha ritrovato su di una collina nei vestiti di Nepo, gli unici riconoscibili.

Mio marito, orfano per colpa di altri massacri perpetrati contro i Tutsi – come quelli che nel 1963 il mondo non ha mai voluto riconoscere – non riusciva a prendere la minima decisione. Sembrava già morto. Di conseguenza, ho chiamato i miei figli: Ascoltate, oggi andremo a passare la notte nella boscaglia. (…) In quella boscaglia, ci siamo rimasti un’intera settimana, senza nulla da mangiare né acqua per i miei figli.

La mattina del 7 aprile, io e mio marito abbiamo lasciato i ragazzi nella boscaglia per tornare a casa e ascoltare la radio. Era l’unico modo per capire cosa stava accadendo intorno a noi. Mi sono connessa alla RTLM, Radio Televisione Libera delle Mille Colline, una radio che non faceva altro che disseminare odio tra i fratelli, diffondendo una lista interminabile di morti. Quando tutto a un tratto, ho sentito il mio nome. Pensavo di diventare matta, ma anche mio marito aveva sentito la stessa cosa. Con Jospeph, ci siamo guardati negli occhi senza trovare il tempo di reagire perché il telefono ha cominciato a squillare ininterrottamente. Alcuni amici chiamavano per dare le loro condoglianze a mio marito, ma rispondevo io al telefono. Un vero incubo. Altri ci chiamavano per darci il loro ultimo addio: Gli assassini sono qui vicino. E’ giunto il nostro turno. Volevamo dirvi addio. Anche a voi non rimane molto tempo. Dei ragazzi telefonavano e dicevano: Hanno ucciso i nostri genitori, ma mia madre respira ancora, lei può venire ad aiutarci a portarla in ospedale?

Questi bambini non capivano che non potevamo farne nulla per loro, e ancora oggi mi chiedo se qualcuno può immaginare la disperazione di questi bambini di fronte alla nostra impotenza. A mia volta, ho preso il telefono e ho chiamato nel mondo intero, in tutti i Paesi dove speravo di avere ancora degli amici. Ho chiamato in quasi tutte le ambasciate di Kigali, ho chiamato la sede dei Caschi Blu. Quando non c’era una segreteria telefonica, la risposta è stata la stessa ovunque: Non possiamo fare nulla per lei, Signora. Ho chiamato la Nunziatura Apostolica, ma mi hanno messo giù il telefono. Disperata, ho anche chiamato la sede dei ribelli dell’Fpr ma la linea telefonica era stata tagliata. Di colpo, ho capito quello che mio fratello intendeva con: Bisogna aspettare. Ma io la morte non la volevo aspettare. Forse gli adulti potevano anche aspettarla, anche se non sapevamo perché. Ma come spiegare ai bambini che devono aspettare la morte, una morte preceduta da torture e umiliazioni, senza ragione, per il semplice fatto di essere nati [Tutsi]? Io non ce la facevo proprio.

Siamo ritornati nella boscaglia, dove, nei giorni trascorsi lì, ho avuto il tempo di ricordare la mia infanzia. Pensai a quando, all’età di 5 anni, scoprii che mi chiamavano Tutsi dopo che una lancia mi trafisse la coscia destra. Uomini vestiti di foglie di banano picchiavano mia madre affinché rivelasse dove si nascondeva mio padre, per ucciderlo. La rivedo che m’impedisce di piangere tappandomi la bocca con le mani. Se piangi, mi diceva, torneranno e ci uccideranno perché ovunque stanno uccidendo i Tutsi. Così, considerato che non potevamo andare in ospedale, se non a rischio di venire uccisi, sono stata curata da mia madre, con delle foglie di non so quale pianta che mia mi metteva sulla ferita.

Il 12 aprile, André, un nostro giovane vicino di casa, arriva nella boscaglia. Ha granate ovunque, nelle tasche e sulle spalle. Ma quello che mi fa più paura è il suo machete che brilla al sole. Lo vedo incamminarsi in direzione di mia figlia Nadine. Ho l’impressione che abbia molta paura. Dov’è tuo padre?, le chiede. E mentre Nadine abbassa lo sguardo, mio marito si presenta direttamente a lui: André, cosa vuoi, sono qui. – Jospeh – dice il ragazzo singhiozzando –, non ho nulla contro di te, né contro la tua famiglia, ma oggi è la fine dei Tutsi. Ascolta la radio, è un ordine ufficiale. Mi hanno spedito qui per dar fuoco alla boscaglia, ma non ne ho il coraggio. Fuggite da mia nonna, vi vuole molto bene e vi nasconderà. Ma state attenti a mio padre, è crudele e vi vuole assolutamente morti.

E’ bastato muoversi un po’ nella boscaglia per vedere tutti quei ragazzi, tutte quelle donne che avevo curato urlarci contro: Ecco i serpenti, ecco gli scarafaggi, bisogna catturarli. Mi chiedevo che cosa avessi fatto di tanto grave perché i mie figli venissero braccati in quel modo. Mi sono sentita tradita. Ho reagito e ho portato i miei figli dalla nonna di André, che ci ha accolto in lacrime. Per me è una santa donna, ci ha nascosti in una piccola stanza buia, ma non ci siamo rimasti al lungo perché l’indomani mattina suo figlio ci ha scoperto e cacciato via. Vedo ancora sua madre affrontarlo e dirgli: Se verserai anche una sola goccia di sangue tutsi, questo sangue ti perseguiterà tutta la vita, perseguiterà te e i tuoi discendenti. Sono tua madre, Jean, non dimenticarlo. – Me ne frego, quello che voglio è che se ne tornino a casa loro.

Così, siamo tornati a casa. (…) Mio marito mi dice: Ascolta Yolande, ho preso una decisione: per meglio proteggerci, dobbiamo separarci. Ho chiamato tua nipote, Spérancie, verrà a prendere i ragazzi, mentre tu andrai a nasconderti non so dove. Io, andrò alla barriera – No, se ci vai ti uccidono. – Lo sai che è un ordine ufficiale, devo assolutamente andarci, e se mi uccidono, forse avrete salva la vita. (…) Quando m’incamminerò verso la barriera, i loro sguardi saranno puntati su di me, questo permetterà ai ragazzi di poter attraversare la strada senza essere visti. Abbi coraggio perché devi sopravvivere per i nostri figli.

Ho capito che si stava sacrificando per salvarci.

Vedo Spérancie venire a prendere i miei figli e mio marito incamminarsi verso la barriera. (…) Io, mi sono rifugiata dal mio primo vicino, Côme, che era diventato un assassino e io non lo sapevo. Lui comunque non c’era perché era andato "a lavorare", come si diceva in quei giorni. Il genocidio era diventato un lavoro civico. Ero con Cécile, sua moglie, quando a un tratto vediamo dalla finestra Côme recarsi con un gruppo di militari armati verso la barriera dove si trovava mio marito. Hanno iniziato a separare gli Hutu dai Tutsi per poi fucilare solo i Tutsi. Mio marito non ha avuto la fortuna di morire subito. L’ho visto trascinarsi verso casa mentre Côme tornava a casa sua con tutta una serie di indumenti e alimenti che aveva prelevato da casa nostra. (…) Non appena mi ha visto, mi ha cacciato via. Nella fuga, ho visto una folla accanirsi contro una persona. Ho riconosciuto i vestiti di mio marito. Lo picchiavano, cadeva ma lui si rialzava, lo tiravano su e di nuovo lo picchiavano ancora, finché ho visto un machete abbattersi sul suo suo braccio. Ho visto la sua mano cadere per terra. Un filo rosso ha attraversato i miei occhi, mi sono sentita soffocare, sono svenuta.

Dopo il mio risveglio, avevo molta sete. Sono tornata da Côme perché non sapevo dove andare. Ho chiesto da bere e ho saputo da sua moglie Cécile che ero andata via da due giorni. (…) Poi, ho deciso di andare a trovare i miei figli... Li ho ritrovati vivi, feriti ma vivi, umiliati ma vivi. Per noi, questo era l’essenziale. …

Hanno iniziato a raccontarmi tutto quello che avevano subito: Mamma, ci hanno torturati, siamo stati costretti a riconoscere un cadavere, era quello di papà. Volevano che ripetessimo che apparteneva al Fronte Patriottico Rwandese, e noi lo abbiamo fatto. Eppure, tutte queste persone erano amici di papà. (…) Mio figlio Christian si è messo a piangere: Mamma – mi disse –, non ti voglio vedere qui, devi partire, perché non hai alcuna possibilità di salvarti. Non vogliamo assistere alla tua morte, il cadavere di papà ci è bastato. E’ stato tradito da loro che pensava fossero suoi amici. Hanno colpito Nadine dicendo che aveva delle grosse gambe da ragazza Tutsi. Hanno colpito Sandrine dicendo che cresceva per diventare alta come gli alberi. Spérancie è stata costretta a rivelare dov’eri, ma gli abbiamo detto che eri morta. Allora, un amico di papà ha voluto darmi un colpo di machete sulla testa, mi sono protetto con il braccio ed è così che si è tagliato. Mio figlio aveva una frattura aperta all’avambraccio. Volevo medicarglielo, ma Christian mi ha detto: Mamma non perdere tempo, ci hanno avvertito che alle sette del mattino verranno a ucciderci.

Erano forse le cinque o le sei. Non lo so. In quei giorni, non avevamo più la nozione del tempo, né tantomeno dei giorni. Contava solo la vita o la morte. Sebbene i miei figli insistevano affinché ci separissimo, rimanevo convinta del contrario.

Un nostro ex giardiniere si è presentato da noi, con un machete in mano: Tu, serpente, cosa ci fai qui? Devi partire, altrimenti farai uccidere i tuoi figli. Se tu non ci sei, forse avranno una possibilità di sopravvivere. Ma se ti vedono, allora morirete tutti assieme. Così, sono andata via con la speranza che i miei figli avrebbero avuto la vita salva. Ancora oggi mi dico che se non fossi partita i miei figli sarebbe probabilmente ancora vivi. Mi sento una madre indegna, che ha abbandonato i suoi propri figli alla morte.

Sono andata da Déo, un altro amico. Ma anche lui mi ha cacciata via. (…) Poco dopo, una ragazza si è presentata davanti a me: Sei tu che perseguitano? Mi chiamo Emmanuelle, mi hai guarita quando tutti i dottori mi prendevano per pazza. Io ti nasconderò. (…) Emmanuelle mi ha nascosta sotto un doppio lavello di cemento. Per poterci stare dovevo far passare i tubi di scarico fra le mie gambe e piegare la testa. Sotto quel lavello ci ho passato undici giorni. (…)

Emmanuelle mi aveva comprato una carta d’identità hutu. Mi disse: So che non è il tuo nome, né tantomeno la tua foto, ma ormai non ci fanno più caso. Guardano soltanto la menzione hutu o tutsi, per essere uccisi o risparmiati. Così mi sono fatta registrare sotto falsa identità. (…) Grazie a un amico, sono stata condotta dai Caschi Blu africani all’Hotel des Milles Collines, dove alcuni di noi sarebbero stati scambiati con dei prigionieri hutu in mano al Fpr. (…) Nella hall dell’albergo, ritrovo per miracolo Spérancie: Spérancie – le chiesi d’istinto –, dove sono i miei figli? (…) Ma zia, Emmanuelle non ti ha detto nulla? Appena dopo la tua partenza, sono arrivati degli assassini e ci hanno obbligati a svestirci. Ci dicevano che tutto ciò che avevamo, ora apparteneva agli hutu. Ci hanno fatto uscire e messi in fila. Mancavi solo tu. Ci hanno guidati fino alla fossa. Tuo figlio era davanti, il suo sguardo mi atterrisce ancora, prima di essere colpito per primo con un colpo di machete alla nuca e essere buttato giù nella fossa. Sandrine ha subìto la stessa sorte, Nadine invece non ha aspettato e si è buttata giù viva nella fossa da dove continuava a urlare: "Spérancie, scappa via, va a cercare mia madre, dille di perdonarmi, ho avuto paura della morte e del machete, e così mi sono buttata viva nella fossa". Ha continuato a parlarmi fino al punto in cui ha iniziato a delirare. Ho supplicato affinché venisse uccisa, ma si sono rifiutati. Qualcuno ha detto: "Non è la figlia di Muganga, è la sua impiegata". Nel frattempo, Nadine mi chiamava, e alla fine ha smesso di delirare, perché era stata ricoperta dagli altri cadaveri. Zia, perdonami, ti ho fatto il male più grande, non sono riuscita a proteggere i tuoi figli.

A questo punto Yolande si alza, fa un passo avanti verso la platea, alza la mano e dice:

Coloro che non avranno la volontà di ascoltarmi sono complici del genocidio in Rwanda. Io, Yolande Mukagasana, dichiaro davanti a voi e di fronte all’umanità che chiunque non voglia conoscere il calvario del popolo rwandese è complice dei carnefici. Non voglio né terrificare, né impietosire, voglio testimoniare. Solo testimoniare. Questi uomini, che mi hanno fatto subire le peggiori sofferenza, non li odio, né li disprezzo, ho persino pietà di loro.

Yolande Mukagasana è autrice di La Mort ne veut pas de moi (La morte non vuole saperne di me, La Meridiana 1998), N'aie pas peur de savoir (Non aver paura di sapere, Editions Laffont 1999), Les Blessures du silence (Le ferite del silenzio, Actes Sud 2001).

Traduzione di Joshua Massarenti

Italy for Rwanda 1994-2004

Tournée italiana dello spettacolo Rwanda 94

nel decennale del Genocidio

Palermo

Regione Siciliana

Assemblea Regionale Siciliana

Città di Palermo

Kals’art Palermo Festival

Provincia di Palermo

Libera Università della Politica di Palermo

Kemeco

Aryadeva Comunicazione Integrata

Teatro Politeama / Orchestra Sinfonica Siciliana

Ersu

Alessi

Publisette

TRM

12 settembre 2004 – ore 17.30

Palermo, Teatro Politeama

Piazza Castelnuovo

Tel. 091.7007635

www.enteteatrale.it

Torino

Città di Torino

TST Teatro Stabile di Torino

La Stampa

18 settembre 2004 – ore 18.00

Torino, Teatro Alfieri

piazza Solferino, 4

tel. 011.5176246

www.teatrostabiletorino.it

Roma

Provincia di Roma

Università degli Studi Roma Tre – Master in Politiche

dell’Incontro e Mediazione Culturale

Casa Internazionale delle Donne

Ambasciata del Canada in Italia

24, 25 settembre 2004 – ore 19.00

26 settembre 2004 – ore 17.00

Roma, Teatro Eliseo

via Nazionale, 183

tel. 06.4882114

www.teatroeliseo.it

Milano

Regione Lombardia

Comune di Milano

Provincia di Milano

Teatri 90 progetti

Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa

Festival del Mediterraneo

Festival Milanoltre

Ambasciata del Canada in Italia

Vita Non Profit Magazine

Henkel

2 ottobre 2004 – ore 17.30

3 ottobre 2004 – ore 15.00

Milano, Teatro Strehler

largo Greppi, 1

tel. 02.72333222

www.piccoloteatro.org

Reggio Emilia

Regione Emilia Romagna

Provincia di Reggio Emilia

Comune di Reggio Emilia

I Teatri di Reggio Emilia

Rec – Reggio Emilia Contemporanea

Agac

Coop Service

Boorea

Istituto Antonio Banfi di Reggio Emilia

Emergency

La Corte Ospitale

9 ottobre 2004 – ore 17.00

10 ottobre 2004 – ore 15.30

Reggio Emilia, Teatro Romolo Valli

piazza Martiri del 7 luglio, 7

tel. 0522.458811

www.iteatri.re.it

Rwanda 1994: origini di un genocidio

di Michela Fusaschi

Rwanda, piccolo paese nel cuore dell’Africa, descritto ancora alla fine degli anni Ottanta per la magnificenza del suo paesaggio: paese dalle "mille colline" e dall’eterna primavera dove le catene montuose e gli altopiani si alternano a piccoli e grandi laghi e a fiumi che scorrono densi, carichi di terra rossa lungo valli profonde. In quei corsi d’acqua e su quelle colline nel 1994 hanno trovato la morte non meno di un milione di persone: oggi a distanza di dieci anni in queste acque… la memoria dell’orrore ma anche una nuova vita per il futuro.

Nel nostro paese poche parole, solo brevi cenni nello scorrere dei servizi televisivi troppo spesso caratterizzati dalle immagini sensazionalistiche dei corpi straziati e mutilati gettati in quei fiumi o lasciati morire sulle alture, hanno riproposto l’ennesima facile lettura: una lotta tribale o etnica, atavica e inevitabile che ha rafforzato la retorica dell’Africa come continente condannato perché selvaggiamente violento.

Ma come è potuto accadere tutto questo? Il bisogno di risposte oltre la banalità, ci spinge a ripercorrere a ritroso un cammino nelle storie, nei percorsi antropologici delle identità, rivedendo criticamente innanzitutto i concetti di etnia e di "conflitto etnico" impiegati indiscriminatamente quali categorie di interpretazione di quella realtà. Le vicende storiche del popolamento antico, i miti di origine, la letteratura popolare e le fonti orali confermano una storia di migrazioni e scambi; l’arrivo, a partire dal XIII e XIV secolo, nella regione dei Grandi Laghi di popolazioni di pastori, identificabili come Tutsi, che si installarono nel territorio trovandovi dei gruppi denominati Twa e Hutu adottandone lingua e tradizioni. Questi tre gruppi con-vivendo nello stesso spazio fisico e sociale per secoli hanno realizzato una forma di integrazione in un’unica realtà socio-culturale come testimonia ancora oggi l’esistenza della comune lingua – il kinyarwanda – ma anche le stesse istituzioni politiche per lo meno fino all’arrivo degli esploratori europei. Nella seconda metà del XIX secolo, infatti, il Rwanda costituiva uno dei tanti regni africani ed era retto da una dinastia Tutsi e da una classe aristocratica che associava gli Hutu nell’esercizio di alcune prerogative politiche, come nell’organizzazione del regno, e rituali – come ad esempio nella costruzione del tamburo regale Karinga, o nel contratto tra allevatori e contadini, l’ubuhake – attraverso cui venivano garantiti benessere e prosperità a una comunità strutturata anche su forti basi claniche.

In quell’epoca, il re tradizionale, il Mwami, aveva il pieno controllo del potere solamente nella parte centrale del regno; nelle zone più a nord esistevano infatti alcuni "principati hutu" che godevano di una larga autonomia e di una condizione di "protettorato". Sicuramente nel periodo precedente la colonizzazione le categorie Hutu e Tutsi non avevano il carattere discriminante ed esclusivo che verrà attribuito loro in seguito come prodotto dello sguardo occidentale; già le prime relazioni di esploratori e missionari, tedeschi prima e belgi poi, fornirono una visione della società basata su una presunta "gerarchia razziale" fondata sull’impressione estetica e sulle teorizzazioni dell’epoca per cui gli europei "classificarono" la componente tutsi fra le "popolazioni hamitiche" di ascendenza nilotica. Erano gli anni che vedevano l’affermazione dell’"ipotesi camitica", teoria che avrebbe fornito un quadro classificatorio generale e al cui interno venne elaborata l’idea di una separazione irriducibile fra Hutu e Tutsi. Come discendenti di Cam, figlio di Noè, alcuni gruppi africani identificati come camiti vennero considerati i sopravvissuti di un’umanità originaria di cui avrebbero fatto parte, fra gli altri, anche gli egiziani che avevano dato vita a una grande civiltà, a differenza dei cosiddetti "primitivi" dell’Africa nera associati al mondo selvaggio della foresta. La minoranza tutsi individuata così in relazione alla colorazione della pelle più chiara rispetto agli hutu, già a partire dagli anni Venti, verrà apparentata ai bianchi europei capaci di civilizzazione e sarà, in questa veste, ritenuta la sola in grado di governare il Rwanda intero. In tutte le monografie dell'epoca coloniale la "razza hamitica" è quella dei pastori-guerrieri Tutsi – i Camiti – superiore alla "razza nera" degli agricoltori Hutu – Bantu –; non solo, la pratica agricola diviene la caratteristica del gruppo considerato inferiore. Le politiche indigene condotte dai colonizzatori belgi con l’appoggio dei missionari, tra gli anni Venti e Trenta, cristallizzarono i gruppi hutu e tutsi in "classi sociali/etniche" o "etnie" istituzionalizzando un sistema di disuguaglianze sul piano socio-culturale. L'amministrazione coloniale scelse infatti di appoggiare l'aristocrazia tutsi al potere consentendone un accesso privilegiato nelle scuole e negli uffici pubblici. Attraverso una serie di riforme imposte dai belgi l'istituto della regalità sacra, venne completamente desacralizzato, le prerogative rituali degli hutu si persero progressivamente in favore di un'aristocrazia oramai legittimata dall’ipotesi camitica scritta e fissata nei libri di testo scolastici una volta per tutte e insegnata alla nuova classe dirigente.

Conseguenza delle dinamiche della "situazione coloniale", le "due etnie" hutu e tutsi, furono in questo modo letteralmente "inventate" grazie all’azione congiunta dell’amministrazione coloniale e dei missionari. La "finzione coloniale" delle etnie si concretizzò nella società, primariamente attraverso un’arbitraria riorganizzazione territoriale, ma ciò che storicamente permise la trasposizione dal piano ideologico alla realtà quotidiana fu senza dubbio il censimento della popolazione effettuato negli anni Trenta che sancì per la prima volta la menzione dell’"identità etnica" – fissata, una volta e per sempre – sui documenti personali. Fu un censimento condotto in maniera del tutto arbitraria individuando nel numero dei capi di bestiame posseduti in quel momento il criterio di appartenenza a uno o all'altro gruppo: si diventava Tutsi con dieci vacche o più e, allo stesso modo, si diventava Hutu con meno di dieci vacche.

L'ideologia "razziale" propagandata nel periodo coloniale e l’"etnismo scientifico" divennero quindi gli elementi di base della formazione della nuova classe dirigente che precedettero l’indipendenza. La polarizzazione della società rwandese nelle "due etnie" Hutu e Tutsi verrà a costituire l’ingombrante eredità del periodo coloniale: il rivoltamento del mito della supremazia razziale della minoranza Tutsi-hamita diverrà l’elemento ideologico delle rivendicazioni della massa Hutu che, esclusa dalla gestione del "patto coloniale", interpreterà il processo che prepara l’indipendenza in termini antimonarchici e soprattutto anti-tutsi.

Alla fine degli anni Cinquanta l’élite Hutu cominciò a mobilitarsi rivendicando quei diritti che l’amministrazione coloniale belga aveva negato loro appoggiando la monarchia Tutsi. Dal 1956 al 1959 il paese fu percorso da ondate successive di estrema violenza fra quelle che si erano trasformate in vere e proprie fazioni sociali Hutu e Tutsi. La cosiddetta "Rivoluzione sociale" del 1959 e la successiva Indipendenza del 1962 ribaltarono completamente la situazione: la vittoria elettorale del partito Parmehutu e la proclamazione successiva della Repubblica, con a capo Grégoire Kayibanda, porranno fine alla supremazia politica della monarchia avviando un processo di progressiva estraniazione della componente tutsi considerata come nemica della nuova nazione ora fondata su un presunto primato storico dell’insediamento degli hutu. Si realizzò un completo rivoltamento della storia scritta dal colonizzatore, sostenuto anche dal fatto che in Europa era il momento storico in cui prevaleva l’attenzione alle masse popolari.

La repubblica rwandese portava con sé la contraddizione tra l’orientamento democratico e il permanere della paura di un ritorno all’ordine precedente, di cui i Tutsi erano visti come portatori e interpreti. La storia del giovane stato si presenta dunque come la riproposizione costante del tema della minaccia tutsi, continuamente "strumentalizzato" dalle classi dirigenti che si succederanno al potere: episodi di estrema violenza si susseguirono a partire dal già ricordato 1959, alle crisi del 1963-64 e del 1973 determinando importanti ondate di rifugiati tutsi verso i paesi limitrofi come l’Uganda, la Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) e la Tanzania, preparando così le condizioni per l’instabilità dell’intera area dei Grandi Laghi africani.

Nel 1963 alcune centinaia di rifugiati Tutsi, definiti all’interno Inyenzi, cioè "scarafaggi", tentarono di rientrare nel paese: le persecuzioni furono durissime, migliaia le vittime come pure i rifugiati. Nel luglio del 1973, l'allora Generale Maggiore Juvénal Habyarimana, comandante in capo della Guardia Nazionale, si impadroniva del potere attraverso un colpo di stato ponendo fine a dodici anni di presidenza di Grégoire Kayibanda: governerà fino al 1994 inasprendo i conflitti sociali e marginalizzando sempre di più la minoranza tutsi e gli hutu moderati fautori del dialogo.

Il risentimento sociale aveva trovato le sue basi nell’odio totale maturato nei confronti di coloro che oramai erano diventati stranieri in casa loro: i Tutsi che rappresentavano sempre di più nell’immaginario collettivo una vera e propria minaccia; non bastava più cacciarli perché sarebbero tornati, era arrivato il momento del loro annientamento secondo un progetto preciso definito da alcuni studiosi "nazismo tropicale".

Gli eventi precipitarono nell’ottobre del 1990 quando il Front patriotique rwandais (FPR), composto dalla seconda generazione degli esiliati Tutsi in Uganda, lanciò una vera e propria offensiva in territorio rwandese che si trasformò in una sanguinosa azione di guerra sferrata dalle alte autorità dell'apparato amministrativo. L'ala più estremista, legata al movimento presidenziale, pensando che i Tutsi residenti in Rwanda, definiti "complici dell'interno" e quelli rifugiati all'estero si sarebbero prima o poi coalizzati, aveva creato progressivamente un'organizzazione para-militare di massa in grado di uccidere su larga scala.

Per capire il clima ideologico di quel periodo basta rileggere un passo tratto dal periodico estremista Kangura, del novembre 1990: "nella storia [mateeka] del Rwanda i primi arrivati furono i Batwa (Pigmoidi) che si consacrarono alla caccia e alla raccolta; in seguito sono arrivati i Bahutu (Bantu) che hanno abbattuto la foresta per coltivare e che hanno stabilito un'organizzazione sociale; infine sono venuti i Batutsi (Nilotici, Etiopi) che si sono dedicati all'allevamento. Perché si vuole cambiare la nostra storia? Chi ha il diritto di cambiare la storia del paese?".

Il riferimento ai Bahutu come abbattitori di foresta rappresenta un elemento fondamentale per l’interpretazione e la comprensione della storia contemporanea rwandese suggerendo l'idea che l'attività della deforestazione abbia costituito un referente simbolico nella formazione dell'identità Hutu. La connessione fra l'abbattimento della foresta, l'introduzione dell'agricoltura e l'instaurazione di un'organizzazione sociale fonda la legittimazione ideologica degli Hutu che si autorappresentano come i veri abitanti del Rwanda. In questo senso, coloro i quali "tagliano" gli alberi e abbattono la foresta, creano le condizioni per l'esistenza stessa del paese e divengono, nel linguaggio di Kangura, i rappresentanti del "popolo-nazione rwandese".

Il 6 aprile 1994 con l’abbattimento, poco prima dell'atterraggio all'aeroporto di Kigali, dell'aereo che trasportava il presidente rwandese Juvénal Habyarimana e quello burundese Cyprien Ntaryamira, inizia quello che è stato definito come il terzo genocidio della storia. Gli agenti delle milizie meglio conosciuti come gli esponenti dello "hutu power" poche ore dopo l’attentato, cominciarono a "lavorare" per eliminare i nemici della nazione dando inizio a uno dei più violenti massacri del XX secolo. Gruppi armati formati dagli elementi della Guardia Presidenziale, dalle Forces armées rwandaises (FAR) e da abitanti delle città e delle colline si riversarono nelle strade all'inseguimento della popolazione Tutsi. Circa un milione di persone furono uccise dagli Interambwe, "quelli che lavorano insieme", nell’arco di tre mesi. Simbolo del genocidio il machete attraverso cui tutti e tutte furono colpiti identificati sulla base di un "ideale fisico", ma soprattutto dalle carte di identità che, dopo la colonizzazione, menzionavano l'appartenenza "etnica".

Gli studiosi concordano sul fatto che questi massacri furono attentamente preparati secondo un piano ben orchestrato e un'ideologia chiaramente razzista. In numerosi racconti il tagliare il corpo, abbatterlo come un albero per farlo letteralmente a pezzi gettandolo poi nei fiumi o nelle latrine è un modello ricorrente della straordinaria crudeltà di questo genocidio. La pratica dei massacri avveniva secondo schemi precisi: gli assalitori cominciavano impiegando dapprima armi da fuoco, come granate all’interno dei luoghi dove si era cercato riparo, intervenendo successivamente con il machete a "finire il lavoro". I superstiti raccontano di una pratica collettiva della crudeltà estrema congiunta a una vera e propria "estetica" della violenza traducibile nell’ineluttabile necessità di dimostrare la crudeltà stessa.

I ricordi del massacro presentano un'incredibile sequenza di "rituali macabri" compiuti da quelli che venivano chiamati Bene Sebahinzi, cioè "i figli degli abbattitori". Prima di eliminare fisicamente l'Altro, il o la Tutsi, occorre recidere, tagliare i legami che costui o costei ha con il mondo, fare in modo che non possa mai più camminare o lavorare su una terra che non è sua perché non rwandese, bensì ritenuto/a di origine etiope e quindi straniero/a. Come tale non può vivere con l’Hutu, non essendo nemmeno fisicamente simili: "sono troppo alti", dicono i miliziani dei tutsi mentre si apprestano a ucciderli; è necessario tagliare loro i piedi, "accorciarli", per impiegare una brutale espressione del periodo. Lo scopo dell'azione violenta non è primariamente l'uccisione dell'altro ma la messa in scena di una crudeltà che non risparmia niente e nessuno; nemmeno i parenti più prossimi, la propria moglie o il proprio marito. Gli amici e i vicini di casa si trasformano nel nemico più insidioso rispetto a cui, spesso, non c'è scampo.

Il 1994 del Rwanda è venuto assumendo un valore paradigmatico come modello di riferimento per quei conflitti identitari dell’epoca attuale, quelli che Mary Kaldor ha ricompreso nella definizione di "nuove guerre" fondate sulla "politica delle identità", ovvero su quei movimenti che muovono dall’identità etnica o religiosa per rivendicare a sé il potere dello stato (1999). Le "identità in conflitto" rappresentano certamente un dato del presente e, secondo alcuni, un elemento caratterizzante il prossimo futuro, esse tuttavia si fondano su un uso "strategico" del passato che rimane spesso ancora tutto da indagare. Il caso degli Hutu e dei Tutsi ci richiama ancora una volta alla comprensione delle molteplici implicazioni e della complessa articolazione dei processi di costruzione dell’identità. Quell’identità che non deve e non può considerarsi un dato di partenza "naturale" e "oggettivo" ovvero un elemento statico del tutto estraneo alla storia. Le atrocità di massa vissute in Rwanda, come principio di determinazione di senso, sono giunte a sovvertire l’orizzonte unitario della storia nonché l’intero significato dell’esperienza umana; esperienza dalla quale dovremmo ripartire insieme per superare quella tragica rigidità degli schemi di distinzione che, attraverso il dramma rwandese, ci hanno così profondamente segnato.

Quando il teatro denuncia l’Impero

La scena vigile

di Andrea Porcheddu

A qualcuno non piacque. Lo ricordo bene. Qualcuno storceva il naso, in nome di non so quale idea di teatro. Altri dicevano che, semplicemente, era troppo lungo. Uno se la prese con la drammaturgia… Ma altri – e non erano pochi – erano commossi, emozionati, inquieti, scossi. Profondamente scossi, toccati nel loro essere spettatori passivi di fronte a tutto quello che avevano visto sul palcoscenico. Immobili in platea, ma con un senso di rabbia, frustrazione, dolore. Più o meno la stessa situazione, più o meno quanto avveniva anni prima, quando il Rwanda viveva un Genocidio di proporzioni terribili e tanti, troppi, erano stati seduti a non far niente. Cambiavamo canale, quando la tv trasmetteva le immagini repellenti della inconcepibile guerra rwandese: è uno scontro tribale, dicevano, che noia… Si può dire che noia, di fronte alla vita? E si può sbadigliare di fronte alla morte?

Quando il Mittelfest presentò, per la prima volta in Italia, quell’evento unico che è Rwanda 94, restai – per quel che può contare – assolutamente sgomento. Credevo di sapere, e non sapevo. Credevo di aver capito, e invece nulla mi era chiaro della terribile strage che scosse, dieci anni fa ormai, il piccolo paese centroafricano.

Rwanda 94 era, prima di tutto, un appassionato e lungo lavoro di ricerca, era implacabile testimonianza. Ma non solo: era "racconto" e finzione, tragedia e videodocumento…

Sono diversi i motivi di valore di quel progetto: motivi che, nel 2004, diventano ancora più cogenti. Il tempo passato non ha cambiato nulla: prima, dopo, insieme al Rwanda, la ex-Jugoslavia, il Golfo, l’Iraq… Ancora guerre, ancora violenze. Ma lo scontro tra hutu e tutsi resta, per molti aspetti, ancora una ferita aperta, un peccato cui non si è rimediato, una offesa non sanata.

Vale la pena, forse, distinguere due dei molteplici piani in cui può essere "letto" il lavoro di Groupov. Il primo, forse evidente – ma non dominante – è proprio quello della Informazione. I materiali assemblati attorno all’evento scenico, infatti, sono preziosa fonte, documento completo e a sé stante: con l’appassionata ricerca fatta da Marie-France Collard, Jacques Delcuvellerie e dai loro collaboratori si arriva a colmare, almeno in parte, la vergognosa latitanza dell’Occidente. Il loro lavoro dice, comunica, spiega, illustra, mostra: fa quanto avrebbero dovuto fare (e in gran parte non hanno fatto) i nostri corrispondenti, i nostri giornalisti, i nostri storici del conteporaneo. Rwanda 94 documenta un Genocidio. In un’epoca in cui l’esercizio della memoria è costantemente negato, messo in discussione, ripudiato a favore di un "presentismo" dell’ottimismo e della vitalità, farsi carico del fardello della testimonianza e della memoria (una "riparazione verso i morti, ad uso dei vivi", recita il sottotitolo) è compito ingrato, eppure meritorio. Rwanda 94 ci dice cose che non sappiamo, che non avremmo saputo, se non attraverso il sistematico e implacabile lavoro di Groupov.

Passati dieci anni dalla follia che portò allo sterminio dei tutsi, cosa resta?

Del Rwanda, almeno nella nostra provinciale e razzista Italia, sappiamo ancora poco, e poco sembra interessare. Quando dei signori in cravatta verde si inventano "ronde" contro l’immigrazione, quando un governo firma leggi poi dichiarate inconstituzionali perché lesive della dignità umana, aprire gli occhi sull’insipienza occidentale, capire un po’ meglio i danni provocati dal colonialismo e dal post-colonialismo, affrontare la responsabilità di politiche internazionali basate sullo sfruttamento sistematico del più debole, può senza dubbio essere utile. E se questo avviene grazie al teatro, è un segnale doppiamente significativo…

Già, il teatro: ecco il secondo piano di lettura.

Rwanda 94 è uno "spettacolo": paradossalmente, verrebbe da dire, è uno spettacolo. Qui si aprono infinite possibilità di analisi, e vale la pena – in occasione della tournée italiana – concentrarci proprio su questi aspetti. Il lavoro di Marie-France Collard e Jacques Delcuvellerie rimanda – immediatamente – alla straordinaria e apocalittica scrittura di Peter Weiss, e della sua Istruttoria: teatro-documento, si dice a proposito di quell’opera del 1964. Le testimonianze del processo di Francoforte del 1963 contro i responsabili del lager nazista di Auschwitz sono ricostruite in un poema, in forma oratoriale, che colpì l’immaginario pubblico e che coronava il lungo percorso, tutto novecentesco, del cosiddetto "teatro politico". Racconto per quadri, dunque, asetticamente documentativo, senza alcuna (o con poche) concessioni alla "teatralità". Il Brecht degli anni migliori, il suo "teatro epico", è poco lontano...

Rwanda 94 affonda le sue radici in quella esperienza, la rilancia e la moltiplica: dando senso profondo al ruolo – sociale e politico – di chi decide di fare del proprio teatro un gesto di militanza civile, politica, umana.

Teatro politico: Groupov fa nomi e cognomi, dichiara connivenze e fallimenti, errori e affari loschi. Fa ricerca, si documenta e si schiera, ma dalla parte di chi ancora sa indignarsi, di chi non accetta la violenza e interessi economici capaci di viziare i rapporti umani. Parla di tutto, denuncia tutto.

È significativo: mentre il teatro italiano si affanna a evocare il povero Pasolini che affermava "Io conosco i nomi…", qui, Delcuvellerie i nomi li fa, senza paura. E lascia allo spettatore il compito di capire, di tessere le fila di quell’enorme racconto, di far sì che tutto quello che è accaduto non accada più.

S’il vous plaît, soyez vigilantes… ripete all’ossessione un’attrice.

Non solo: la struttura riprende la narrazione per quadri, per situazioni, per stazioni cara a Weiss. L’antinaturalismo è dichiarato, ma lo spettacolo gioca per spiazzamenti, per accumulo con piccoli o grandi scarti: tutto si mescola, in scena, in una foma teatrale che ingloba e supera le canoniche strutture della teatralità occidentale.

Ecco, allora, la presenza esplosiva della biografia, della "storia di vita". In apertura delle sei ore di spettacolo, sola in scena, Yolande Mukagasana ricorda e racconta. Piange di fronte alla sua storia, eppure non si tira indietro: racconta di sé, e dell’infinita tragedia che l’ha colpita. Un racconto lungo, straziante, di una donna e della sua vita: non c’è mediazione teatrale, non ci sono filtri. Yolande racconta perché si sappia, perché tutti sappiano: la sua storia diventa memoria condivisa, la sua (auto)biografia si fa testimonianza, attraverso il racconto di sé la donna può continuare a sopportare lo strazio, e dà senso – conferisce la sacralità della verità fragile, umana, povera, del dolore. Poi, Groupov opera un ulteriore cambiamento di rotta: alla presenza immediata di Yolande Mukagasana, fa da contraltare una lunga sequenza di pura finzione, di teatralità anche a tratti dozzinale: quasi un teatro fin troppo "finto", forzato nel suo naturalismo manierato, o addirittura virato al "musical". Ecco, infatti, canzoni e swing.

Ma poi ancora cori, canti, musiche dal vivo, in forma oratoriale, da liturgia laica che sa molto, però, di rito religioso.

E, infine, all’interno della struttura aperta dello "spettacolo", c’è spazio anche per una lunga conferenza dello stesso regista: conferenza vera e propria, scientifica, analitica. Ancora una volta si supera la mediazione del teatro, e si usa lo spazio (l’edificio), la presenza simultanea della comunità di artisti e di quella degli spettatori, per fare altro. Per fare altro del teatro: una conferenza con video e documenti spezza ancora il ritmo, spezza il clima, porta il pathos altrove. Non c’è identificazione possibile, non c’è immedesimazione concessa: il teatro è continuamente evocato, per essere utilizzato, piegato alle esigenze del dire.

Soyez vigilantes…

Eppure, lo spettacolo ha momenti di grande e raffinata teatralità. Intanto la ricca partitura musicale, di Garrett List, che tesse una trama di rimandi e sonorità dove tornano canti tradizionali africani e minimalismo, dodecafonia e rumorismo, Berio e Ornette Coleman. Gli attori-cantanti seguono una partitura di grande suggestione: è un’Opera, allora, viene da pensare… Assistiamo a una nuova ipotesi di teatro d’Opera? Forse, e siamo autorizzati a crederlo dalla struttura stessa del "libretto", e dall’organico dei musicisti coinvolti (trio d’archi, clarinetto, pianoforte). Certo è che, se non di "opera", quanto meno di "teatro-musicale" potrebbe trattarsi, almeno in gran parte... Però, ancora una volta, Rwanda 94 non si lascia definire, non consente categorizzazioni, e vira verso qualcosa d’altro: qualcosa di indefinibile eppure di apparentemente già conosciuto.

Dunque: teatro di narrazione, teatro documento, teatro musicale, dramma borghese…

Dove è l’essenza di quest’opera? Probabilmene, il lavoro di Delcuvellerie sa dire qualcosa di significativo su un tema irrisolto: la possibilità di un "tragico" del contemporaneo. La tragedia, si sa, come elemento fondante la comunità ellenica, si basava su princìpi morali condivisi, su una presenza imprescindibile della divinità-destino e quindi sul sistematico confronto con la morte. Oggi, quella struttura teatrale viene svuotata del proprio fondamento rituale, rimane – come nel caso del teatro di Ronconi – come vuoto simulacro con cui confrontarsi "ironicamente", oppure – ad esempio nel tentativo della "tragedia dell’oggi" di Romeo Castellucci e della Sociètas Raffaello Sanzio –, come obiettivo per una "riscrittura" in forma nuova, diversa.

Eppure c’è chi asserisce un possibile "tragico nel contemporaneo" (si veda, ad esempio il lavoro di Lars von Trier): ed è in questo contesto che possiamo collocare il possente lavoro di Groupov.

Rwanda 94 è una tragedia, classica, del post-moderno: mantiene vivi, in sé, gli elementi strutturali della tragedia ellenica, li rielabora alla luce della evoluzione dei linguaggi fino alla destrutturazione della struttura stessa, e vi aggiunge, sapientemente, uno sguardo "politico" – rituale e religioso, ma al tempo stesso laico e sociale – che impregna di sé l’evento. Insomma, Rwanda 94 è una denuncia dell’Impero operata con le armi della civiltà teatrale; è un grido di rivolta contro i misfatti dell’uomo; una ferma e precisa presa di posizione dell’Artista-intellettuale; un pasoliniano gesto "poetico-politico", che declina la teoria in prassi viva e comunicativa. Senza fondamentalismi, senza nemici da abbattere o incarnazioni del male, senza pretesa di assoluto.

No, il teatro di Groupov è semplicemente uno spettacolo, che chiede una cosa sola: Soyez vigilantes…

Italy for Rwanda

1994-2004

Tournée italiana dello spettacolo

Rwanda 94

Une tentative de réparation symbolique envers les morts, à l’usage des vivants

Nell’anno del decennale del genocidio

Un progetto

Teatri 90

Sotto l’Alto Patronato del

Presidente della Repubblica Italiana

Realizzato in collaborazione con

Teatro Eliseo Stabile di Roma

e

Teatro Politeama di Palermo / Orchestra Sinfonica Siciliana

TST Teatro Stabile di Torino

Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

I Teatri di Reggio Emilia

Sostenuto da (in ordine di tappa)