L'editoriale di ateatro 86

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and1

Il mio Pasolini

Una conversazione con Luca Ronconi

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and7

L'ospite Pasolini

Una conversazione con Daniela Niccolò su Pasolini, L'ospite & altro

di Andrea Lanini

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and8

Le recensioni di ateatro: Diario privato

Léautaud secondo Ronconi

di Andrea Balzola

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and10

Le recensioni di ateatro: Mishelle di Sant'Oliva

Il nuovo spettacolo di Emma Dante

di Valeria Ravera

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro85.htm#86and11

Le recensioni di ateatro: La crociata dei bambini

I Sacchi di Sabbia a Castiglioncello

di Erica Magris

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and12

Le recensioni di ateatro: Shot – Foibe

Al Mittelfest le foibe secondo Renato Sarti con Bebo Storti e Tanja Pecar

di Ferdinando Marchiori

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and13

Santarcangelo haiku

Qualche spettacolo dal festival 2005

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and15

Passaggio in Iran: 22° Festival Internazionale di Teatro FADJR Teheran, 23 gennaio-2 febbraio 2004

Censura e censori nel teatro iraniano

di Mimma Gallina

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and30

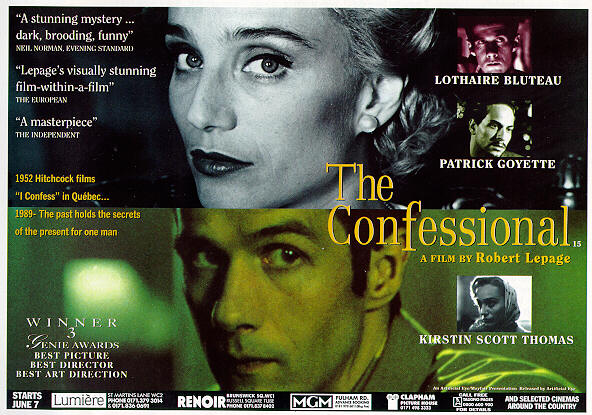

La confessione cinematografica di un fan di Alfred Hitchcock

Costanti tematiche e motivi teatrali nel cinema di Robert Lepage: il caso Le confessionnal

di Sara Russo

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and48

Possiamo fare dei robot, possiamo creare la vita

Incontro (doppio) con Marcel.lì Antunez Roca

di Anna Maria Monteverdi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and50

Arte contemporanea allo scoperto

J. Fabre, The Shelter (For the Grave of the Unknown Computer); O. Mocellin e N. Pellegrini, Le cose non sono quelle che sembrano

di Anna Maria Monteverdi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and52

Factory a luci rosse

Tutto quello che avreste voluto sapere sulla Factory di Andy Warhol di Mary Woronov (Meridianozero)

di Anna Maria Monteverdi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and66

E' scomparsa Valeria Moriconi

Una delle ultime primedonne del nostro teatro

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and80

Il Premio Tuttoteatro.com 2005: il bando

Scandenza: 26 agosto

di Tuttoteatro.com

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and81

La motivazione del Premio Hystrio Altre Muse a www.ateatro.it

E c'è anche la foto...

di Redazione ateatro

Nominato il nuovo Direttore Artistico del Festival di Santarcangelo dei Teatri

Il comunicato

di Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Santarcangelo dei Teatri

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro85.htm#86and83

La drammatica scomparsa di Giampiero Bianchi

Ottimo attore in teatro, era stato tra i protagonisti di Incantesimo

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and84

In libreria Le vie dei festival

A 7 euro nelle librerie Feltrinelli per tutta l'estate

di Associazione CADMO

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and85

"Hystrio" 03/05 con un dossier Pasolini

Il sommario del numero

di Redazione "Hystrio"

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and86

Vi stupite se premiano ateatro? Leggete il numero 86!

L'editoriale di ateatro 86

di Redazione ateatro

Buonepratiche2

Ve l’avevamo promesso, e cerchiamo di mantenere. Insomma, stiamo organizzando la seconda tornata delle Buone Pratiche. O meglio, visto che siamo megalomani, abbiamo deciso di raddoppiare. Tra novembre e dicembre, ateatro organizza due incontri.

Il primo incontro cercherà di offrire una riflessione sul teatro pubblico, oggi. Ovvero, perché mai il potere pubblico, nelle sue varie articolazioni, dalla comunità europea agli enti locali, e magari anche i privati, devono finanziare la cultura, e in particolare il teatro? In altri termini, a che cosa serve oggi il teatro? A chi serve il teatro? Ovviamente una domanda del genere invoca anche una serie di indicazioni sulle modalità e i destinatari delle sovvenzioni. Chiameremo a discutere della questioncella i teatranti, gli studiosi, i legislatori, i rappresentanti degli enti pubblici, ma anche economisti, filosofi, storici, sorici dell’arte, sociologi, imprenditori, per provare ad affrontare la questione dalle fondamenta, e vedere a che punto siamo.

L’altro round, a Brindisi, affronterà la questione meridionale. Ovvero la disparità (dall’attività alle infrastrutture alle sovvenzioni, eccetera) tra il nord e il sud del paese anche in campo teatrale. E’ una storia lunga, da un lato, di cui sarà interessante ricostruire le stratificazioni. Ma dall’altro, in uno scenario assai vitale, la riflessione apre una serie di prospettive di notevole interesse per il futuro.

Insomma, l’impertinente ateatro – imbaldanzito dal successo delle Buone pratiche – insiste e rilancia. Come sapete, siamo piccoli, poveri, indipendenti e liberi. Di sicuro non toccherebbe a noi mettere sul piatto temi così “pesanti”. Tuttavia ci sembra necessario rilanciare la discussione sul teatro italiano e sui suoi assetti in maniera insieme provocatoria e costruttiva (speriamo…).

Nel prossimo numero (fine agosto-primi di settembre) pubblicheremo i due documenti preparatori degli incontri, e come al solito cercheremo di pubblicare in anteprima suggerimenti, indicazioni, materiali & altro.

Dopo di che, questo ateatro 86 è, come al solito fin troppo ricco di informazioni, pensieri, suggestioni.

Il nuovo enfant prodige della scena teatrale è un iraniano? Parliamo del suo spettacolo Amid the Clouds, visto da molti a Parigi o a Santarcangelo, ma vi regaliamo anche un reportage esclusivo sul miglior censore del teatro iraniano (gli danno anche il premio…).

Poi un’apertura del trentennale pasoliniano, con due interviste ai Motus e a Luca Ronconi (che nel frattempo ha messo in scena Diario privato con l’eterna coppia Proclemer-Albertazzi). Ancora, gironzolando tra i festival, le recensioni dei nuovi lavori di Emma Dante, Renato Sarti-Bebo Storti, Sacchi di Sabbia, Fanny & Alexander. E ancora nella sezione tnm un dossier su Marcel.lí Antúnez Roca oltre i confini dell’umano, un viaggio all’incrocio tra cinema e teatro con Robert Lepage, l’installazione di Jan Fabre a Montemarcello… Infine, immancabili, le news, che cerchremo di tenere aggirnate anche in questo assolato (speriamo) agosto.

E vi stupite se premiano ateatro?

Il mio Pasolini

Una conversazione con Luca Ronconi

di Oliviero Ponte di Pino

Luca Ronconi ha ormai una teatrografia vastissima, con decine e decine di testi allestiti nel corso di un quarantennio. A Pier Paolo Pasolini è tornato in diverse occasioni, a cominciare dalla metà degli anni Settanta, quando portò in scena al Laboratorio di Prato il Calderón.

Calderón faceva parte di una trilogia che partiva dalla Vita è sogno.

Curiosamente si dice che Pasolini abbia deciso di scrivere Calderón dopo aver visto Il principe Costante di Grotowski, un’altra variazione sul tema della Vita è sogno…

Poi, all’inizio degli anni Novanta, ho messo in scena a Torino tre testi - Affabulazione, di nuovo Calderón e Pilade - proprio perché erano passati quasi vent’anni. Nel ’75 avevo lavorato su tre testi in cui la rivolta era al centro, in vari modi – nel testo di Pasolini si parla del ’68, nella Vita è sogno la rivolta diventa un problema metafisico, e La Torre di Hoffmansthal è a metà tra questi due aspetti. Nel ’90 gli spiriti rivoluzionari si erano abbastanza assopiti, anche nei giovani: così ho voluto lavorare su quei testi per vedere se e come l’eco di situazioni storiche e di temperature non conosciute direttamente potesse essere recuperata attraverso la mediazione teatrale. Devo dire che la risposta è stata positiva, perché i ragazzi si sono veramente appassionati.

Tra le numerose regie che hai firmato, gli autori italiani contemporanei sono molto rari. Proprio per questo la tua attenzione per Pasolini è ancora più significativa.

Contemporaneo non è solamente chi scrive in un determinato periodo, ma chi appartiene alla cultura di quel determinato periodo, in quel determinato paese. Un drammaturgo italiano degli anni Trenta che copia le commedie del boulevard francese non è un drammaturgo italiano, ma un imitatore di cose che hanno una loro contemporaneità nel loro luogo d’origine. Quindi non tutti quelli che scrivono teatro oggi in Italia sono autori italiani contemporanei. Il che non vuol dire che non ce ne siano, anzi. L’altro problema è che la maggior parte degli autori italiani contemporanei sono anche attori: si scrivono i loro testi, e spesso sono interessantissimi.

Autori-attori come Eduardo e Fo, che non a caso Pasolini cita nel suo Manifesto per un nuovo teatro.

Ma penso anche a Fausto Paravidino, a Davide Enia, a Scipione e Sframeli: non sto parlando di esperienze minori, ma di cose importanti. Non è un problema generazionale, è un fatto permanente del teatro italiano. Ma fino al momento in cui quei testi non diventano classici, l’attore che li ha scritti per sé ha un’ipoteca molto forte sulla propria opera. Questo nel caso di Pasolini non avviene. Inoltre Pasolini appartiene contemporaneamente al teatro e alla letteratura, e anche questo è un vantaggio: perché è un letterato che in quanto tale condivide il disprezzo dei letterati per il teatro così com’è. Poi, in quanto uomo di teatro scrive testi estremamente importanti, materiali che però hanno la necessità di una mediazione. Anche se come ho detto i motivi per cui di volta in volta l’ho portato in scena sono stati diversi, più specifici, contingenti, oggi, a posteriori, dopo aver fatto quasi tutto Pasolini, e più volte, posso dire che questi sono i motivi per cui l’ho portato in scena.

Anche Giovanni Raboni, un paio d’anni fa, notava che i testi teatrali più interessanti, in questi anni, li hanno scritti dei letterati, non dei drammaturghi professionisti. Anche perché sono più liberi rispetto alle forme e alle convenzioni del teatro. Citava, per esempio, Giovanni Testori e Mario Luzi.

Rosales di Luzi è un testo che mi interessa. Testori, ho pensato di metterlo in scena un paio di volte, La monaca di Monza l’avrei messa in scena volentieri.

Anche perché è un testo che ha bisogno di una forte mediazione registica…

Ai miei esordi avrei dovuto fare la regia della prima edizione: eravamo un gruppo di attori, i più giovani eravamo Sergio Fantoni, Valentina Fortunato e io. Poi c’era Lilla Brignone, che però aveva la volontà – comprensibile – e l’impegno di farla con Visconti… Anche alla fine se non fu un grande risultato. Molti dei testi successivi di Testori sono invece dei monologhi, e io non amo i monologhi.

Però in reatà nel teatro di Pasolini i monologhi hanno un ruolo fondamentale, sono quasi la struttura portante del suo teatro…

Ma lo sono anche nel teatro di Shakespeare! Però il teatro di Pasolini è molto spesso autobiografico… Nella sua opera l’io monologante spesso si sdoppia, si triplica, eccetera. Per esempio, già nella prima commedia che ha scritto, Storia interiore, ma anche in Petrolio. Anche Pilade e Oreste sono due facce della stessa persona: dicono dei monologhi, ma c’è sempre una dialettica e un conflitto tra i due aspetti della stessa personalità. Questo dà spessore e interesse – oltre che ambiguità – ai testi pasoliniani. Anche nel Calderón, non sai mai in quante figure si proietti l’autore.

Ci sono due mondi in cui può essere declinato il rapporto con la biografia. C’è quello che hai indicato tu. Ma è anche possibile ricondurre l’opera al vissuto dell’autore, alle sue esperienze e vicissitudini. E intorno alla biografia di Pasolini è sorta una vera e propria mitologia.

Gli aspetti della vita privata di Pasolini appartengono a lui. Non lo dico per delicatezza o per rispetto, ma è sbagliato elevarli a criterio interpretativo. Un’esperienza anche eccessiva è per chi la vive un’esperienza assolutamente normale, naturale. Usare la biografia come criterio interpretativo mi sembra un atteggiamento molto grossolano, sarebbe come leggere La ricerca del tempo perduto per fare la psicoanalisi di Proust. Ma figuriamoci, a chi può interessare?

Un altro dei motivi d’interesse del teatro di Pasolini riguarda la lingua.

Qurell’impasto di passionalità e di retorica che c’è nella sua scrittura teatrale, e che ha dato tanto fastidio ai suoi colleghi letterati, è un ottimo materiale per essere messo in voce, per essere somatizzato.

Pasolini scrive le sue tragedie in un arco di tempo molto ristretto e in una fase molto precisa della storia del teatro italiano. Sono anche gli anni dei tuoi primi grandi spettacoli. La scrittura di Pasolini e tue regie sono due risposte a quella crisi…

In quel momento, per pochissimi anni, il teatro è stato un veicolo interpretativo estremamente forte.

Dopo un periodo di crisi e di apparente isterilimento, è come se si fosse aperta una diga. E come sempre, quando si aprono le dighe, vengono distrutte le catapecchie ma anche delle cose pregevoli: aver buttato via tutto non è stata una cosa proficua. Nel caso di Pasolini, l’interesse per il teatro è venuto anche perché in quegli anni, fra il ‘65 e il ’70, ci furono delle vere esplosioni.

Sono gli anni in cui arrivano in Italia il Living Theatre e il Teatr Laboratorium di Grotowski, e con Carmelo Bene nasce l’avanguardia teatrale italiana… A questa situazione, Pasolini dà una serie di riposte: quello che scrive sul teatro in ambito giornalistico, naturalmente le sue tragedie, e poi il Manifesto per un nuovo teatro, e la regia di Orgia allo Stabile di Torino. Sono risposte molto articolate…

Più che articolate, contraddittorie. Le tragedie sono importanti, e restano. Il Manifesto, riletto con il senno di poi - ma forse anche prevedendolo con il senno di allora - è velleitario. Quella che lui ritiene essere la vera funzione del teatro, non può essere quella che indica lui…

Nel Manifesto Pasolini contrappone il suo teatro di parola da un lato al teatro borghese della chiacchiera, e dall’altro al “teatro dell’urlo”, cioè del gesto e del corpo, delle varie avanguardie. Insomma, per il recupero di una funzione civile, politica del teatro.

Ma su questo siamo tutti d’accordo. Il problema è che pensava che parola e teatralità siano due termini antitetici. Non lo sono. Sono complementari. Questa è l’impasse di quel Manifesto. Tanto è vero che quando ha voluto dare con la messinscena di Orgia un’esemplificazione di quel tipo di teatro, è stato un vero disastro. Non solo un disastro rispetto al pubblico, anche se comprensibilmente quelle élite operaie che lui sperava assistessero allo spettacolo se ne fregavano. Ma è stato un esperimento snobistico, e recepito come tale, senza nessun tipo di comunicazione, uno spettacolo totalmente inerte. Pensare che la sillabazione di un testo – eliminando quella che è la mediazione dell’attore – possa essere sufficiente, pensare che possa esserci una comunicazione diretta dal palcoscenico alla platea, è assurdo. La comunicazione è sempre trasversale, obliqua. Altrimenti ricadi in un didascalismo piattissimo. Certo, lo si può fare, ma non con i testi di Pasolini, che sono pieni di ambiguità e di reticenze.

Anche se per altri aspetti la sua è una scrittura profondamente esibizionistica…

…e allo stesso tempo reticente. E’ il fascino dei suoi testi. E’ impossibile leggerli piattamente. Perché proprio il carattere nascosto, non voluto, di un testo, quello che sfugge all’autore perché grazie a dio è un grande autore, è quella la matrice che genera la rappresentazione.

Dopo la regia di Orgia, Pasolini si disamora del teatro. Anche se a muovere sia te sia lui era forse una consapevolezza comune: che l’ipotesi nazional-popolare, quella da cui erano nati i teatri stabili, non funzionava più, o almeno non poteva più funzionare allo stesso modo.

In forme diverse, ci siamo abbastanza ritrovati, ma è anche vero che Pasolini rifiutava tutto quello che c’era.

Aveva e voleva avere una funzione provocatoria e pedagica nei confronti del sistema culturale – e dunque anche teatrale - di quegli anni.

Il problema è che il teatro non lo conosceva, non ci andava. Se invece di pensare al teatro come a un rito borghese, con l’odio che aveva per la borghesia, l’avesse pensato come a un rito aristocratico, come di fatto era, lo avrebbe odiato di meno.

L'ospite Pasolini

Una conversazione con Daniela Niccolò su Pasolini, L'ospite & altro

di Andrea Lanini

Quando Pier Paolo Pasolini decise di raccontare attraverso il corpo degli attori il lento disgregarsi delle certezze e delle ipocrisie dell’interno borghese di Teorema, ingranaggio spietatamente cinico destinato a fagocitare l’ego della “buona famiglia” italiana, pensò di girare un film: il suo teatro di parola sarebbe probabilmente risultato inadatto a esprimere il vuoto e i lunghi silenzi di un romanzo che progrediva sullo sbriciolamento della conversazione, su un dialogo che diventa vittima e specchio dell’aridità spirituale di quel microcosmo che il poeta friulano identificava con la borghesia. L’incontro tra il teatro e la complessità dell’opera pasoliniana sono avvenuti attraverso l’arte dei Motus, compagnia simbolo di una straordinaria stagione dello spettacolo italiano legata alla “Romagna felix” e all’esplosione creativa dei gruppi degli anni Novanta, e da più di un decennio autrice di lavori che sono costantemente ospitati dai festival più importanti del mondo: il loro ultimo spettacolo, L’Ospite, è il risultato di un percorso d’indagine della poetica e della multiforme espressività di Pasolini iniziato nel 2002, e che oggi vive di una compenetrazione affascinante tra la cifra stilistica della loro produzione e quella dello scrittore-regista-drammaturgo. In un teatro che mira alla resa di una rappresentazione filtrata attraverso il linguaggio del cinema, in un luogo scenico che abolisce definitivamente la sua natura di decoro per farsi autarchico mondo da vivere e percepire attraverso la commistione dei media, l’atmosfera di Teorema diventa il territorio ideale per mostrare al pubblico la creazione di una tipologia nuova d’attore, il cui potere comunicativo non è più delegato alla parola ma ad un flusso di pensiero e coscienza che si estrinseca attraverso le arti digitali, il video, il primo piano, il montaggio in scena: la tecnologia più avanzata diventa così tramite per la narrazione di un urlo originario, di un moto di rivolta che Pasolini incarnò nelle vesti di uno sconosciuto ed enigmatico ospite e nella violenza delle sue verità. Abbiamo chiesto a Daniela Nicolò (assieme ad Enrico Casagrande fondatrice e anima creativa della compagnia) di parlarci del suo rapporto con Pasolini, da sempre costante punto di riferimento per i Motus.

Pasolini cercò costantemente di sperimentare nuovi mezzi espressivi: questo desiderio di tentare vie sempre nuove – caratteristica che lo rende molto vicino ad un tipo di percorso come il vostro – lo ha talvolta circondato di incomprensione e dissenso, facendo apparire la sua opera contraddittoria, impenetrabile, sconcertante. Quale è, e quale è stato, il vostro rapporto con Pasolini autore, con le sue scelte artistiche?

Pasolini è stato a lungo un autore controverso anche per noi: ci sono stati degli aspetti del suo lavoro che per molto tempo non abbiamo amato, e che probabilmente solo oggi abbiamo imparato ad apprezzare e capire, durante questo lungo periodo di studio e di ricerca sulla sua opera. Il nostro avvicinamento al suo universo creativo è stato difficile, pieno di contraddizioni: abbiamo sempre avuto un grandissimo rispetto per la sua capacità di attraversare e utilizzare le varie forme dell’espressione – poesia, letteratura, cinema, pittura -, per il suo impegno politico. Trovare oggi un artista che riesce a lavorare così a tutto tondo è veramente difficile: oggi ognuno è troppo chiuso nel suo mondo espressivo. Una delle grandi lezioni di Pasolini è stata quella di dare dimostrazione di una possibilità straordinaria di spaziare da un campo all’altro, di attraversare gli ambiti artistici mantenendo inalterata la capacità di essere sempre originale. Ci ha veramente colpito il suo arrivare al cinema così tardi e arrivarci con questa carica di novità nel linguaggio. La nostra esigenza di superare i nostri stessi limiti e i nostri codici, il nostro desiderio di sorpassare il già acquisito sono sicuramente un punto di contatto con lui. Anche il nostro lavoro, come il suo, cerca da sempre numerose affinità con vari ambiti artistici come la letteratura, il cinema, le arti visive, la musica. Questa apertura di campo entra inevitabilmente nel nostro teatro. Credo che ci avvicini a lui anche un’urgenza forte di rivolgerci e di rivolgere lo sguardo sul contemporaneo, sulla quotidianità: anche se Pier Paolo Pasolini è stato sicuramente molto più efficace di noi, perché aveva una presenza continua sui mezzi di comunicazione di massa. I suoi erano anche anni diversi: c’era un impegno politico molto più evidente; da parte nostra c’è un’intenzione di raccontare il contemporaneo, ma ovviamente non con l’impegno politico che aveva lui.

Dei tanti aspetti che caratterizzano questo autore, quale è secondo te quello che oggi dimostra la sua maggior forza?

Credo che sia proprio quello che, qualche anno fa, sembrava pagare un eccesso di retorica: la critica ai mezzi di comunicazione di massa, e in particolare l’intervento che portò avanti direttamente contro il mezzo televisivo. Solo dieci - quindici anni fa io stessa giudicavo quella presa di posizione così dura un po’eccessiva, fin troppo retorica. Ma vedendo ciò che la tv è diventata, in Italia e non solo, osservando l’abbrutimento dei media e il livellamento dei programmi delle reti pubbliche e private, non si può che dire che aveva ragione lui, e che il suo sguardo era riuscito a percepire i segnali di ciò che sarebbe successo. E pensare che la tv che Pasolini criticava noi oggi ce la sognamo: era una tv che poteva spesso permettersi programmi anche molto interessanti. In questo è stato profetico. Negli ultimi anni la cultura del nostro Paese ha subito un tracollo generale un po’ su tutti i livelli. La nostra esigenza è stata proprio quella di recuperare questo Pasolini, il Pasolini degli ultimi anni, quello che si occupa soprattutto della borghesia.

E per scardinare le dinamiche borghesi Pasolini fa arrivare questo misterioso “ospite”…

Certo. Il nostro lavoro parte essenzialmente dal romanzo: tutti conoscono il film, ma per molti aspetti il romanzo è superiore, un’opera assolutamente straordinaria. Il film e il romanzo offrono angolazioni e punti di vista sul suo pensiero anche lontani: nello spettacolo abbiamo cercato di coniugare la parola scritta (un tipo di scrittura matematica, analitica) con ciò che Pasolini ha raccontato attraverso il grande schermo. Utilizzando dei mezzi espressivi che a quel tempo non esistevano: il teatro di Pasolini era un teatro molto legato alla parola. La nostra contaminazione e la nostra tecnologia hanno reso possibile la convivenza tra immagine, silenzio, parola scritta. Lo spettacolo crea un ambiente che riesce a far convivere questi due territori, universi lontani provenienti dal film e dal romanzo. Ti confesso che per me le cose migliori di Pasolini non vanno cercate nel teatro, anche se alcune cose che lui ha scritto per il palcoscenico sono molto belle. Io amo molto di più il Pasolini romanziere e narratore.

Il tema del deserto è un fil rouge che attraversa tutto il vostro spettacolo e che è presente anche nelle vostre passate produzioni - in “Rooms” apparivano le immagini dei deserti americani arricchite dalle suggestioni provenienti da De Lillo e dal “rumore bianco” -, e al contempo è un topos dell’opera e della poetica di Pasolini…

I deserti sono i luoghi a cui siamo più intimamente legati. Sono il posto più adatto per mettersi in gioco. In Teorema ci sono delle pagine bellissime dedicate all’attraversamento del deserto, e per il nostro spettacolo abbiamo girato molte immagini dedicate a questo luogo speciale che spesso è la meta preferita dei nostri viaggi. Anche Pasolini, appena aveva un po’ di tempo, si rifugiava nei deserti di Africa e India: per lui rappresentavano l’universo ideale per lanciare l’urlo definitivo, per incontrare la dimensione del sacro. In Pasolini il rapporto col sacro è molto forte, mentre in noi questa ricerca è più velata. Noi non siamo credenti, e non credente era anche Pasolini, ma in lui questa contraddizione tra il non credere e il bisogno di ricercare la dimensione del sacro era probabilmente più forte. E il deserto è il luogo del mondo in cui senti più forte il bisogno di porti questa domanda, di riflettere sul tuo rapporto con la religione.

Uno dei dati più evidenti dell’Ospite è un inequivocabile cambio di rotta rispetto alla vostra produzione precedente: la leggerezza e l’autoironia che caratterizzavano anche i momenti più intensi e aspri dei vostri spettacoli lasciano il posto ad una disperazione che sembra senza speranza, ad un atmosfera plumbea che vive della mancanza di qualsiasi possibile via di fuga…

Con L’ospite abbiamo toccato temi per noi molto forti, molto drammatici. E’ vero che c’è un’importante svolta, in questo spettacolo: direi che questo è il primo lavoro in cui l’ironia scompare del tutto. Quello che in questa occasione presentiamo al pubblico è uno sguardo disperato, e non poteva essere altrimenti, perché L’ospite è il frutto di una lunga sofferenza : per noi è stato molto difficile arrivare a trovare una strada per mettere in scena quelle parole, quell’esasperazione che Pasolini lascia trasparire dal suo testo. La svolta deriva da qui, la scomparsa di qualsiasi componente ironica parte da questo dato di fatto. Questa dimensione più cupa riflette anche il momento molto difficile che chi fa teatro si trova ad affrontare in questi anni: la situazione, in generale, è veramente preoccupante.

Anche lo stato attuale delle cose trova spazio nell’indagine che lo spettacolo propone: ci sono delle domande che, partendo da una riflessione sugli anni di piombo, finiscono inevitabilmente per centrare le problematiche del momento che stiamo vivendo. Il riflettere sui nostri giorni dà origine ad un’inquietudine eloquente…

La domanda politica dello spettacolo è molto forte, ed è diretta alla nostra quotidianità, pur partendo dai fatti politici degli anni Settanta. In quel periodo è iniziata una discesa che non si è più interrotta, e Pasolini aveva previsto ciò che oggi si sta realizzando. Nel romanzo queste domande politiche ci sono, ma noi nello spettacolo ci siamo spinti oltre: non ci siamo fermati a quegli anni, ma abbiamo diretto lo sguardo su quanto sta accadendo oggi. Per notare che se al tempo di Teorema sembrava esserci ancora un barlume di speranza, quella speranza sembra oggi scomparsa del tutto: nella nostra visione anche quei tenui bagliori tendono a spegnersi.

Quali sono le reazioni del pubblico a questo nuovo sguardo dei Motus?

Abbiamo verificato che il pubblico rimane molto toccato da questo nuovo punto di vista che lo spettacolo propone, il dolore di questa presa di coscienza arriva molto: la gente percepisce subito che L’ospite è una cosa molto diversa da quelle che abbiamo proposto in passato.

Pensi che si possa considerare attraversata una linea di non ritorno? Non penso che un’esperienza così sofferta e radicale si lascerà facilmente accantonare, in futuro…

Assolutamente. Le acquisizioni provenienti da questo nuovo percorso continueranno a far sentire la loro presenza: posso dirti che abbiamo già deciso di continuare a lavorare su Pasolini. Anche nel nostro nuovo progetto, Piccoli episodi di fascismo quotidiano, continuiamo ad osservare un passato molto recente per capire meglio l’oggi. Per noi però è anche importante recuperare una certa leggerezza che comunque è nostra: in Piccoli episodi l’ironia tornerà a farsi sentire, ma sarà cattiva, molto cattiva!.

L’ospite ha debuttato in Francia: qual è stata la reazione del pubblico?

In Francia la reazione è stata molto bella: abbiamo scoperto che lì Pasolini è amatissimo e, soprattutto, conosciutissimo. Tante persone ci hanno avvicinato per farci domande che dimostravano una preparazione sbalorditiva sulla sua opera…

Quali sono le prossime tappe dell’Ospite?

In autunno lo porteremo in Germania, e poi, speriamo, in Canada, paese con cui si è avviato un bellissimo discorso. In Canada abbiamo fatto Twin rooms, che è uno spettacolo sulla cultura americana: devo dire che Twin rooms è stato capito molto di più in Canada – paese molto antiamericano (eravamo in Québec) – che in Italia; là hanno avvertito molto di più le tematiche che abbiamo deciso di affrontare, le critiche a certi aspetti della società degli Stati Uniti che autori come De Lillo attaccano spesso nei loro libri.

C’è un pubblico che preferite in assoluto?

Direi quello dei paesi dell’Est europeo. Per quella gente andare a teatro è una cosa importantissima, che fa veramente parte della vita: i teatri sono sempre strapieni, è una cosa bellissima. E questo grande interesse è dimostrato anche dall’attenzione che i media dedicano al teatro, alle compagnie, agli autori.

Vogliamo parlare della situazione attuale del teatro italiano?

Devo dirti che sono molto pessimista, in questo momento. Attraversiamo una fase estremamente difficile: i gruppi vivi, quelli che continuano a proporre cose nuove e che in qualche modo “resistono”, hanno davanti a loro una strada che è sempre più in salita. Lavorare in Italia facendo un certo tipo di percorso – un percorso indipendente dai grandi stabili che con i loro scambi stanno monopolizzando tutto, un cammino che cerca una sua originalità e autonomia – è sempre più difficile. Credo si possa dire che questo sia il periodo peggiore che abbiamo mai attraversato: i circuiti sono sempre più chiusi, e sono pochissimi i teatri che trovano il coraggio di ospitare produzioni di un certo tipo. Noi abbiamo fatto lo spettacolo a Cascina (L’ospite è andato in scena a “LaCittàdelTeatro” di Cascina lo scorso 23 aprile, Ndr) proprio perché il direttore, Sandro Garzella, ha voluto fortemente questa cosa. Il problema non è quello del pubblico: al “Rossini” di Pesaro abbiamo fatto due repliche con L’ospite che hanno registrato il tutto esaurito, e sono state le date con il maggior numero di spettatori di tutta la stagione di prosa. Il problema riguarda la volontà di chi deve decidere, e questa volontà diventa politica nel momento in cui si decide di non far passare un certo tipo di spettacolo. In Italia L’ospite non riesce a girare: noi stiamo sopravvivendo grazie ai contatti che abbiamo con l’estero. Se fosse per i risultati che abbiamo in Italia, avremmo dovuto smettere da tempo, anche se poi non lo facciamo mai perché non riusciamo a rinunciare al nostro lavoro. Dovremo lavorare su progetti più piccoli, in futuro. In realtà è tutto molto triste. Da tempo stiamo valutando l’ipotesi di andarcene definitivamente dal nostro paese. La speranza è quella di trovare la forza di poter resistere facendo qualcosa insieme agli altri gruppi. I Motus hanno raggiunto un certo livello allargando la compagnia, dando lavoro a delle persone: la prospettiva di dover tornare indietro è sconfortante, e non è una questione di orgoglio. E’ la volontà di non voler accettare delle logiche che ti impediscono di fare quel tipo di lavoro che la tua passione e la tua volontà sanno di poter portare avanti.

Le recensioni di ateatro: Diario privato

Léautaud secondo Ronconi

di Andrea Balzola

Da tempo ormai Ronconi ha scelto un “teatro delle idee” , dove testi teatrali poco noti, quasi mai rappresentati oppure, ancor più, testi non teatrali, di tipo scientifico o di matrice letteraria, molto lontani dalla drammaturgia scenica, suscitano la sua attenzione e orientano le sue scelte (e sfide) registiche.

Anche in questo caso, dove Ronconi ha a disposizione una celebre coppia di mattatori della scena italiana più “stabile”, come Giorgio Albertazzi e Anna Proclemer, coadiuvati da un’altra ottima attrice a lui cara, Paola Bacci, la sua scelta è stata sorprendente e spiazzante. Riesumare dalle impolverate biblioteche un autore francese pressoché sconosciuto al grande pubblico, Paul Léautaud (Parigi 1872-1956) di professione critico teatrale (anche questo rivela una punta di ironica malizia del regista) per la prestigiosa rivista “Mercure de France” e autore di un diario logorroico e in alcune sue parti “osceno” – il Journal Littéraire – depositato in ben diciannove volumi. Ronconi ha affidato a Raffaele La Capria la riduzione e l’adattamento drammaturgico di un estratto di 400 pagine del Diario di Léautaud, tradotto e pubblicato in Italia nel lontano 1968. L’operazione di forbice è radicale ma nello stesso tempo legittimata dal carattere non strutturato del racconto diaristico, minuzioso all’eccesso, anche nella descrizione delle relazioni erotiche tra lo scrittore e la sua amante, Anne Cayssac, donna borghese sposata e come Léautaud soccorritrice instancabile di animali randagi. Una passione per gli animali che unisce il misantropo critico e, come la chiama lui, il suo “Flagello”, e che nell’interpretazione di Ronconi-La Capria diventa anche metafora ironica di una animalesca passione erotica. Se è sempre il conflitto a generare la tensione drammatica, qui, nella noia della cronaca quotidiana di una moderatamente eccentrica vita borghese, appena movimentata dall’assistenza agli animali (“ho avuto perlomeno trecento gatti e cinquanta gatti” ricorda Léautaud), l’anima drammaturgica è il contrasto tra il reciproco detestarsi dei due amanti e la loro irresistibile attrazione sessuale. Così, nella versione presentata in prima nazionale al Teatro Argentina di Roma, tutto si svolge nell’arco temporale della ventennale relazione tra Paul e Anne (dal 1914 al 1934) e in un unico ambiente borghese, che però mescola lo studio dello scrittore con l’appartamento di lei e del marito, il quale è spesso presente in scena nei panni di un pianista totalmente ignaro ed estraneo (il musicista Maurizio Aschelter, che esegue dal vivo le musiche di Paolo Terni). Un microcosmo dove non sembrano trapelare gli eventi drammatici, (guerre, rivoluzioni e dittature) che in quegli anni scuotevano la Francia e l’Europa, tutto è riconducibile a un’impenetrabile sfera privata dove i due protagonisti sembrano essere gli unici esseri umani rimasti al mondo, qualche cenno riguarda soltanto i commercianti che forniscono il cibo per gli animali.

Ma la vera, geniale, chiave di volta registica e simbolica, è quella di far recitare per tutto lo spettacolo i due protagonisti seduti su due grandi poltrone telecomandate, che si incrociano, si allontanano, si accostano e si aggirano, come in una sorta di caustico e paradossale valzer da salotto. Nella frenesia erotica degli amanti è così svelata l'ombra di un'impotenza al contatto vero, a una relazione intima reale. Il dialogo di Paul e Anne, ricomposto da una raffinata tessitura drammaturgica, si dipana in un linguaggio monotono fatto di piccoli battibecchi e pettegolezzi domestici nel quale irrompe il veleno della reciproca insofferenza e la cronaca oscena e dettagliata dell’atto sessuale. Una sessualità spogliata di sentimento, raffreddata da Ronconi mediante una modalità "sterilizzatrice" che ne fa la versione porno della chiacchiera salottiera. Qui l’anticonformismo ostentato da Léautaud - “Sono considerato un sovversivo, un immorale che oltraggia tutto. In realtà dico al massimo un quarto di ciò che so” - si rovescia in una consuetudine di ordinaria anormalità. Sull’intelligenza del montaggio testuale s’innesta la prova virtuosistica di Albertazzi-Proclemer, che modula con straordinaria disinvoltura continue varianti su una coazione a ripetere di dialoghi vuoti e di coiti dialogati. Un contorcimento fisico e verbale che scorre su un movimento continuo e senza meta, che riesce a movimentare in modo sorprendente un diario compilatorio e che fa anche ridere il pubblico, ma è un riso che alla fine lascia l’amaro in bocca, il retrogusto è la sensazione dell’aridità di un approccio esclusivamente mentale – in questo caso letterario - alla relazione umana e sessuale. Come se l’ordine del discorso – per dirla con Foucault – filtrasse tramite la parola o l’immagine l’energia vitale dell’attrazione sessuale e rivestisse come maschera posticcia un’impura animalità, un istinto inarrestabile e nello stesso tempo insensibile (perciò anche privo di “senso”). Segno dei nostri “virtuali” tempi attuali e conferma della puntualità di Ronconi nel saper parlare sempre al presente attingendo al passato, nel riflettere la realtà attraverso lo specchio della metafora teatrale o letteraria.

Diario privato

Da Journal Littéraire di Paul Léautaud,

riduzione di Raffaele La Capria,

con Giorgio Albertazzi, Anna Proclemer, Paola Bacci

scene di Marco Rossi, costumi di Gianluca Sbicca e Simone Valsecchi,

luci di Guido Levi, musiche a cura di Paolo Terni,

al pianoforte Maurizio Aschelter, aiuto regia Emiliano Bronzino, Simone Toni,

regia di Luca Ronconi

Le recensioni di ateatro: Mishelle di Sant'Oliva

Il nuovo spettacolo di Emma Dante

di Valeria Ravera

Un gomitolo da avvolgere, braccia che si levano e si abbassano a facilitare il dipanarsi della lana, un filo che unisce due persone, morbido a tratti, poi improvvisamente teso sino allo spasimo. Questa azione antica, presente nell’immaginario di molti, apre – prefigurandone l’andamento – Mishelle di Sant’Oliva, il nuovo spettacolo di Emma Dante presentato in prima nazionale al Festival delle Colline Torinesi.

Foto di Alfredo Amato.

Sulla scena spoglia (due tendoni drappeggiati a mo’ di piccoli sipari sospesi nel vuoto, due sedie di legno, una borsa, una corda) ci sono Gaetano e Salvatore, un vecchio e un ragazzo, padre e figlio. Parrebbe un normale quadretto domestico, ma non lo è. Sui due uomini aleggia lo spettro della “francisa”, “la prima ballerina dell’Olympia di Parigi”, moglie e madre che li ha abbandonati da diversi anni preferendo il “balletto” alla vita coniugale.

Salvatore accudisce il padre con dedizione e sollecitudine, gli prepara da mangiare, lo accarezza, lo copre perché non prenda freddo. Il vecchio è agitato, si lamenta, succhia freneticamente acqua da un biberon. “La solitudine mi secca il cuore” dice, e ricorda. Ricorda l’incontro con la moglie, la sua bellezza senza pari, l’orgoglio per averla portata dalla Francia a Palermo fra l’invidia di tutti. Anche il ragazzo ricorda l’infanzia, i passi di danza insegnatigli dalla madre, il gioco fra chi è più bravo a eseguirli fra lui e il padre… Ma non c’è spazio per la nostalgia o la tenerezza se l’oggi è fatto di vuoto e sopraffazione: la tensione fra i due aumenta e lo scontro è inevitabile. La donna, inizialmente mitizzata, a poco a poco viene fatta a pezzi, e da étoile parigina si trasforma nella “prima puttana di Palermo”. Buon sangue non mente, e ora è Salvatore, in arte Mishelle, “u figghiu da francisa”, ad ancheggiare per le strade del quartiere di Sant’Oliva con il rossetto sulle labbra e un vestito nero con gli spacchi che gli fascia il corpo strabordante.

In questa discesa agli inferi senza freni né respiro, ancora una volta Emma Dante porta alla luce gli incubi racchiusi fra le mura domestiche, il lato oscuro dei rapporti familiari, la loro violenza talvolta intrisa di un malinteso sentimento d’amore. Non teme il grottesco, l’eccesso, l’assurdo, il ridicolo. Sa che fanno parte dell’esistenza e vi attinge a piene mani, creando un teatro così intenso da far male. Come in mPalermu, Carnezzeria, La scimia, sono i corpi degli attori il nucleo pulsante dello spettacolo. Corpi oppressi dal grasso, dagli anni, dalla fatica, madidi di sudore ma trasudanti bellezza, vita, verità. Corpi pesanti eppure leggerissimi quando si liberano nella danza, emblemi di un universo degradato e spietato ma pregno di umanità. Ed è davvero “bellissima” Mishelle – di una bellezza pura e crudele – mentre sulle note di Loredana Bertè esegue con grazia i passi imparati quand’era bambino e si chiamava solo Salvatore.

Foto di Alfredo Amato.

C’è l’amara lezione di Beckett nel bellissimo Mishelle di Sant’Oliva, nell’attesa vana che riempie il tempo e lo spazio, nel cappio fissato con un lucchetto al soffitto, nelle frasi e nei gesti frequentemente reiterati, nel tentativo di suicidio estenuato ed estenuante, gioco di morte che non si conclude mai. E c’è la tragedia di due uomini, a turno vittima e carnefice, che non possono fare a meno l’uno dell’altro e sono destinati a ferirsi per il semplice fatto di esistere, il vecchio obnubilato dalla struggente nostalgia del passato e da un egoismo assoluto, il ragazzo diviso tra la continua ricerca di approvazione e il desiderio di essere se stesso fino in fondo. Le loro schermaglie verbali spesso si dipanano in un dialetto siciliano scabro ed evocativo, lingua segreta e oscura capace di grandi suggestioni ma anche di accrescere il senso di claustrofobia che li schiaccia.

Francesco Guida è una straordinaria Mishelle, femminiello candido e seducente nella sua fisicità traboccante, irresistibile cocktail di pudore e sfrontatezza mentre ripete ossessivamente al padre “Non mi taliare” o cammina avanti e indietro a testa alta come una consumata professionista del marciapiede, vergogna paterna ma regina della notte. Altrettanto bravo è Giorgio Li Bassi, capace di alternare sprazzi di folle vitalità nel ricordo della donna amata a una cupezza senza speranza.

Il crescendo di sofferenza e angoscia, spezzato solo per brevi attimi da spiragli di sorrisi, culmina nell’abbraccio finale fra padre e figlio, disperato e soffocante: il filo si tende ancora una volta, ma non si spezza.

Le recensioni di ateatro: La crociata dei bambini

I Sacchi di Sabbia a Castiglioncello

di Erica Magris

Nella locandina del lavoro presentato al Festival Inequilibrio 2005 il 7 e l’8 luglio a Castiglioncello, I Sacchi di Sabbia scrivono che si tratta di “una tappa anomala del nostro percorso artistico, quasi la necessità di un allontanamento "da noi", dalle nostre modalità produttive.” La crociata dei bambini presenta in effetti diverse “anomalie” che lo rendono allo stesso tempo particolarmente interessante ma difficilmente descrivibile.

Innanzitutto il formato del lavoro è spiazzante: non si tratta di uno spettacolo unico di durata “standard”, ma di tre microspettacoli di venti minuti ciascuno, concepiti non come tessere di un mosaico più ampio, ma come frammenti completamente autonomi e a sé stanti. Hanno infatti la stessa macrostruttura spaziale e drammaturgica, ma si differenziano per i materiali testuali pronunciati, per il trattamento ritmico-sonoro del tessuto verbale e per la combinazione degli attori. Ogni gruppo di dodici spettatori ammesso ad ogni sessione assiste solo ad uno dei tre microspettacoli. Le esperienze e i ricordi di questo evento teatrale a tre facce saranno quindi simili e allo stesso tempo diversi. D’altra parte, anche il genere non è facilmente definibile, come traspare anche dall’ambigua definizione scelta per la locandina: “concerto-studio per visioni e suoni”. Racconto? Oratorio? Performance? Ognuno di questi termini risponde parzialmente alle caratteristiche del lavoro, ma non lo comprende interamente. Infine, non si tratta propriamente di una produzione della compagnia, ma del risultato di un laboratorio tenuto da Giulia Gallo e Giovanni Guerrieri insieme al musicista Bruce Borrini con gli allievi della scuola del Teatro Sant’Andrea a Pisa, a partire dal testo di Marcel Schwob La crociata dei bambini, pubblicato la prima volta nel 1895. Il lavoro è quindi sostenuto da attori non professionisti, che hanno compiuto un lungo percorso di studio del testo; all’inizio del laboratorio non era prevista la realizzazione di uno spettacolo da presentare al pubblico, ma man mano che si proseguiva nell’esplorazione del testo di Schowb, l’entusiasmo per il lavoro ha imposto di suggellarlo con l’incontro con gli spettatori.

Il testo di Marcel Schowb, dedicatario dell’Ubu Roi di Alfred Jarry, sembra allontanarsi dai temi prediletti dalla compagnia e dalla sua particolare ricerca sul linguaggio comico. Il libro tratta di un fatto oscuro ed inquietante, accaduto nell’Europa cristiana del tredicesimo secolo, quando trentamila ragazzini provenienti dalla Francia e dalla Germania, di età compresa fra i 4 ai 12 anni, formarono una sorta di improbabile esercito e si misero in marcia per raggiungere la Terra Santa e liberare il Sacro Sepolcro dagli Infedeli. Convinti che il mare si sarebbe aperto davanti a loro per lasciarli avanzare, molti, giunti al porto di Genova, si buttarono nelle acque e annegarono; altri si imbarcarono e furono venduti come schiavi, altri ancora proseguirono a piedi via terra e perirono di stenti lungo il viaggio. In realtà, La crociata affascinava i Sacchi di Sabbia, in particolare Giovanni Guerrieri, già da molto tempo ed era stato utilizzato in forma di frammento irriconoscibile in diverse creazioni, in particolare in occasione del Teatrino di San Ranieri a Pisa. L’argomento, così fosco e apparentemente lontano dal nostro presente, è ricco di suggestioni: in generale suggerisce una riflessione profonda sul futuro che si uccide, ed in particolare richiama alla mente tragiche vicende e peripezie cui sono condannati anche oggi i bambini nati nella miseria e nella guerra.

Fin dall’inizio, nel novembre dello scorso anno, il laboratorio del Teatro Sant’Andrea è stato imperniato sulla prosa poetica ed evocativa di Schowb. Invece di lavorare sulla nozione di personaggio, sul gesto e sull’azione drammatica, Giovanni Guerrieri e Giulia Gallo, hanno condotto gli allievi della scuola in un percorso di lettura del testo, finalizzato ad esplorare le possibilità espressive dello strumento vocale. Supportati dalla presenza di Borrini, che aveva già in precedenza collaborato con I Sacchi di Sabbia, i partecipanti si sono progressivamente appropriati del testo e hanno trovato delle sonorità, delle modulazioni, dei ritmi, che sono stati man mano rielaborati in una partitura in cui la partecipazione individuale è definita da una concertazione corale molto precisa.

La storia dei bambini-crociati è raccontata per frammenti da due differenti tipologie di narratori, ispirate alla struttura dell’edizione italiana del libro (Milano, La biblioteca blu, 1972). Il testo di Schwob si presenta come una raccolta di racconti in prima persona di alcune figure che parteciparono all’esercito dei bambini o che ne ebbero notizia: il goliardo, il lebbroso, papa Innocenzo III, tre bambini, lo scrivano François Longuejoue, il Kalandar, la piccola Allys, papa Gregorio IX. Ogni testimonianza condensa in poche pagine impressioni, reazioni, preghiere, che lasciano al lettore ampio spazio all’immaginazione e alla suggestione. Fra “oscure foreste, e acque, e montagne, e sentieri pieni di rovi”, fino al “cielo liquido” del “mare divoratore orlato di bianco” e alla “terra ardente” dove “tutto è bianco”, si ricompone la tragica avventura dei bambini, minacciati continuamente dalla fame, dagli stenti e da “uomini maligni” che “crepano gli occhi ai piccini e segano loro le gambe per mostrarli e chiedere la carità”. Gli editori italiani hanno poi scelto di racchiudere l’opera fra una prefazione di Jorge Luis Borges e due brani che illustrano la realtà storica della crociata dei bambini, il primo di Steven Runciman, autore della Storia delle crociate edita da Einaudi, il secondo di Alphandéry e Dupront, autori di uno studio sulla cristianità e sull’idea di crociata. Nello spettacolo, una voce narrativa più “storicizzante” e “oggettiva”, costruita a partire da brani di testi di Borges e degli storici, accompagna l’intervento dei personaggi-testimoni. Le due voci sono affidate a due gruppi distinti di sei e quattro attori, che si distinguono per le modalità di resa vocale utilizzate e per la disposizione nello spazio. I due gruppi sono infatti posti l’uno di fronte all’altro; in mezzo ad essi, si trovano gli spettatori seduti su un’unica fila di sedie, coinvolti fisicamente nel responsorio fra i gruppi narranti.

Il rapporto fra gli spettatori e gli attori è uno dei perni su cui si fonda la comunicazione dello spettacolo. Giovanni Guerrieri e Giulia Gallo hanno costruito la posizione dello spettatore con un dispositivo di visione e di coinvolgimento semplice ma di grande efficacia, giocando sulla dialettica fra prossimità e distanza. I dodici spettatori entrano al buio e in silenzio, si accomodano sulle sedie. Lentamente, entra il primo gruppo di attori, che si posiziona in piedi di fronte ad essi al limite del contatto fisico. Si accendono le luci e lo spettatore si ritrova a osservare e ad essere osservato da queste figure vestite di nero. Qualche secondo di silenzio, che pare lunghissimo, e poi inizia un bisbiglio corale, in cui tutti gli attori sussurrano il medesimo testo, ma con tempi sapientemente sfasati: “Un giorno di maggio del 1212 apparve a Saint-Denis, dove re Filippo di Francia teneva la sua corte, un pastorello di circa dodici anni, di nome Stefano, che recava con sé una lettera per il re…” Mentre terminano l’introduzione con le parole “dicono che ne sia rimasta eco nelle tradizioni del Pifferaio Magico”, gli attori capovolgono degli specchi rettangolari che tenevano fra le mani e mostrano agli spettatori lo spazio alle loro spalle. Le luci illuminano progressivamente quattro figure su una pedana immobili come il gruppo scultoreo di un bassorilievo: sono i testimoni, che il pubblico vede solo riflessi in uno specchio, come se fossero gli spettri emersi da quelle acque marine in cui i Genovesi temevano di veder apparire i bambini annegati. Questa volta le voci degli attori compongono una polifonia ricca di contrasti fra toni alti e bassi, fra ritmi distesi e accelerati, fra soli e momenti corali. Nell’alternanza sonora e visiva fra i racconti frammentari e sconnessi dei testimoni e le parole più razionali dei narratori, tra l’immediatezza dello sguardo diretto negli occhi dell’attore e la distanza dell’immagine riflessa, gli spettatori seguono l’esercito dei bambini per la strade d’Europa, fino al porto di Genova dove essi aspettarono invano che il mare si aprisse per farli passare. Il racconto verbale è accompagnato da alcune immagini stilizzate di Giulia Gallo, che stigmatizzano alcuni momenti della vicenda: alle spalle del pubblico vengono fatte scorrere delle silhouette scure che rappresentano i bambini in cammino con le croci e i bastoni da pellegrini, i bambini annegati in mare fra pesci indifferenti, una nave attaccata dai flutti. Quando sulle parole finali dei narratori gli specchi vengono riabbassati e le luci si spengono, gli spettatori restano come ipnotizzati, ancora immersi nell’universo di suoni e visioni che è stato loro costruito intorno utilizzando pochi materiali essenziali – la voce, il corpo, la luce, gli specchi, le silhouette.

L’operazione dei Sacchi di Sabbia è un’esperienza disorientante e coinvolgente, sia per gli spettatori che per gli apprendisti attori coinvolti nel progetto. Come lo spazio intimo della sala del camino del Castello Pasquini si è rivelato suggestivo proprio rispetto a quel Medioevo evocato dallo spettacolo, così altri luoghi raccolti e carichi di passato sarebbero particolarmente indicati ad accogliere questo lavoro. Speriamo che riesca ad essere presentato ancora, nonostante l’anomalia del formato e del gruppo attoriale, innanzitutto nell’affascinante cornice della chiesa sconsacrata di Sant’Andrea a Pisa, sede della compagnia.

Le recensioni di ateatro: Shot – Foibe

Al Mittelfest le foibe secondo Renato Sarti con Bebo Storti e Tanja Pecar

di Ferdinando Marchiori

Un bambino è in fila all’alba per il latte. Arriva un fascista, lo sente parlare sloveno e lo caccia via. Il piccolo se ne ricorderà qualche anno dopo, al momento di scegliere, e diventerà partigiano. È uno dei pochi, esili spunti narrativi di Shot – Foibe lo spettacolo con Bebo Storti e Tanja Pecar, regia di Renato Sarti, presentato in prima assoluta al Mittelfest di Cividale, ma destinato a un secondo debutto milanese in novembre. Uno spunto che ci si aspetta di vedere ripreso alla fine di uno spettacolo drammaturgicamente assai debole ma che si trova – come dire? – al posto giusto nel momento giusto. E infatti ecco il titino ancora in cerca del fascista che lo umiliò, senza tuttavia trovarlo: “Altrimenti lo avrei buttato in foiba”. La battuta è rivelatrice dell’atteggiamento complessivo di Sarti nei confronti della materia storica affrontata. Se nel corso dei due atti ritornano i toni rauchi e rancorosi di Mai morti, soprattutto la parte conclusiva insiste su questo piano che inclina incautamente (e a volte precipita, con inutili volgarità e attacchi personali – allo storico Sabatucci, per esempio, alla studiosa istriana di letteratura italiana Nelida Milani) verso un giustificazionismo che lascia perplessi. Così, ricordando l’uomo costretto a guardare mentre la moglie viene violentata dai fascisti, l’attore dirà: “Cosa fai? Gli spari in faccia. Io non voglio giudicare, non dico che è giusto, ma forse anche sì”. E poi “le scuole italiane in Istria le hanno chiuse, sì, ma anche per ripristinare quelle chiuse prima dai fascisti”, e i presunti 5.000 infoibati diventano “forse 500” e le foibe una metafora dell’isterismo storiografico delle zone di confine, “un abisso per le fantasie della mente”.

Foto Luca d'Agostino/Phocus Agency © 2005

Eppure lo spettacolo era partito con una immagine scontata ma efficace che poteva diventare figura portante dell’intero lavoro e determinare un atteggiamento scevro da ideologismi. Storti e la Pecar, attrice slovena che garantisce l’impasto multilingue transfrontaliero – triestino, sloveno, italiano, croato – sono in scena con l’elmetto da speleologi e l’intenzione di calarsi nei crepacci della storia, “una sorta di percorso carsico in un argomento delicatissimo” ha appena spiegato il regista rivolgendosi al pubblico. Accesi i faretti sulla testa, i due attori si muovono carponi emulando le avventure di Sussi e Biribissi, i protagonisti di un libro per l’infanzia letto da quegli stessi bambini che nel secondo dopoguerra, all’alzabandiera, in coda all’inno nazionale cantavano: “Marciam marciam che Tito xé un rufian”.

Ma il cauto addentrarsi nel “Carso che xé tuto vodo”, in una “tera che xé tuto un buzo”, lascia ben presto il posto alla veemenza di una ricostruzione storica dell’occupazione italiana della Slovenia che elenca cifre, dati, mostra sullo schermo gigante terribili immagini di violenza a Lubiana, a Fiume, nel campo di concentramento di Arbe, dove nelle “tende Roma” i deportati morivano di fame e di malattia. Si leggono lettere di soldati italiani che descrivono le atrocità commesse sui civili inermi, si raccontano episodi raccapriccianti, si ricorda l’incendio dell’albergo Balkan a Trieste, la politica antislava, l’italianizzazione forzata dei nomi, le tante vittime degli squadristi, come il direttore d’orchestra Bratuz, costretto a bere olio di macchina per aver parlato dal podio nella sua lingua, lo sloveno.

Si comprende allora il primo intento del regista (che firma il testo e cita Claudia Cernigoi, autrice di Operazione foibe, Kappavu Edizioni): spiegare il contesto e le ragioni storiche che determinarono – dopo l’8 settembre e più tardi nell’immediato dopoguerra – le violenze contro gli italiani. Operazione doverosa, che la ricerca storiografica (da Giacomo Scotti a Raul Pupo) ha da tempo avviato. Quello che suona strano, tuttavia, è la riduzione di un eccidio a fatto quasi privato. Lo spettacolo contesta al Presidente Ciampi l’espressione “sterminio etnico” da lui usata di fronte alla foiba di Basovizza, ma all’idea di un olocausto di italiani sostituisce quella di una serie di regolamenti di conti, vendette personali, faide paesane. “Se si fosse trattato di sterminio etnico – si arriva a dire – come mai 2.000 operai potevano andare nel 1948 da Monfalcone” a lavorare in Jugoslavia? È un ragionamento troppo ingenuo per non essere in cattiva fede. Chiunque conosca la storia dei “monfalconesi” sa che la loro scelta (dalle conseguenze spesso drammatiche) e la loro accettazione da parte della Federativa jugoslava erano entrambe il portato di una cultura politica che (a scorciare il discorso con l’accetta) sostituiva “il sol dell’avvenire” internazionalista alle retoriche della patria e opponeva al nazionalismo la lotta di classe.

Foto Luca d'Agostino/Phocus Agency © 2005

Considerare le violenze contro gli italiani nel loro giusto contesto non può del resto lasciare l’impressione nello spettatore che si giochi ancora sull’equazione italiani infoibati = fascisti. Ma è un’ambiguità che sembra funzionale al primo come al secondo intento dello spettacolo: sgonfiare le cifre intorno alle foibe. Ecco allora Storti insistere su numeri e nomi, citare puntigliosamente gli errori nelle liste compilate in sessant’anni, da quella di Bartoli a quella di Papo fino a quelle più recenti: nomi e cognomi di persone inserite due volte o viventi dopo i fatti o giustiziati altrove. Ma che senso può avere calcolare perfino la percentuale di errori di queste liste?

Nelle note di sala, il regista dichiara che “il fine teatrale, e non storico, di Foibe è quello di colpire la coscienza dello spettatore facendo comprendere quanto importante sia aspirare ad una società multietnica”. Nobile scopo. Ma perché accanto ai precedenti storici che hanno causato le foibe, e alla vergognosa strumentalizzazione politica della destra italiana, Sarti e Storti non hanno ricordato anche la tragedia di chi ha subito, solo in quanto italiano, le stesse violenze e discriminazioni di chi le aveva subite in quanto sloveno o croato? Perché cioè non hanno fatto sentire – una volta ribadita la responsabilità del fascismo – la comune tragedia di un’area, quella della Venezia Giulia, dell’Istria, della Dalmazia, dove si è pianto in tutte le lingue? Il teatro, ben più intensamente della storia, può farci sentire che uno è il dolore. Può insegnarci a distinguere tra vittime e carnefici, ma deve saper riconoscere (meglio e prima della storiografia) quando le parti si invertono. Può farci comprendere anche una vendetta, non giustificarla.

E infine: dov’è il teatro? Lo spettacolo è lugubre, grigio, lungo, senza pathos. Non uno slancio lirico che commuova: eppure dalla lettura in ginocchio della tremenda lettera di un cappellano militare che assiste i fucilati s’intravede quella pietas che sola potrebbe opporsi a tanto male. Uno spiraglio d’ironia sembra aprirsi nel secondo atto, che inizia con le battute del processo a Cecchelin, noto attore triestino antifascista. Ma è anche questo un personaggio buttato via, reso subito livido da una recitazione monocorde. Quando il teatro si sostituisce alla storiografia senza mettere in gioco il proprio linguaggio, senza riflettere anche su se stesso, finisce per fare della cattiva storia e del cattivo teatro.

Santarcangelo haiku

Qualche spettacolo dal festival 2005

di Oliviero Ponte di Pino

Amid the Clouds di Amir Reza Koohestani - ventisettenne regista e drammaturgo di Shiraz, enfant prodige del teatro iraniano subito adottato dai francesi - racconta le stesse drammatiche vicende di Le Dernier Caravanserrail di Ariane Mnouchkine: l’esodo dal terzo al primo mondo, fino ai campi profugi francesi affacciati verso l’Inghilterra, dopo mille pericolie e peripezie, umiliazioni e fatiche. Ma là dove lo spettacolo del Théâtre du Soleil raccontava con ritmo quasi cinematografico, partendo da un’inchiesta di stampo giornalistico, per approdare una vicenda corale, in un allestimento kolossal ricco di effetti spettacolari, Koohestani lavora invece per sottrazione. Una scena immersa nel buio, dove – si scoprirà – campeggiano solo tre-quattro parallelepipedi di vetro pieni d’acqua. Due soli attori, Shiva Fallai e Hassan Madjooni, emergono a tratti in questa notte notte della memoria e dell’oblio. Il testo è ridotto all’essenziale, e sospinge la vicenda più verso la favola e il mito che il reportage e la denuncia.

Lei fugge dall’Iran perché è rimasta incinta: e racconta che sono state le acque del fiume che doveva attraversare, lo stesso fiume che ha travolto i suoi familiari lasciandola sola in mezzo al guado. Lui ha invece deciso di abbandonare il proprio paese perché ossessionato dal suicidio della madre. Non c’è bisogno di spiegare nulla, ma chiaramente la condizione della donna all’interno della società, e il suo ruolo in un immaginario dove il mito può ancora risuonare, sono al centro del lavoro di Koohestani e del suo Mehr Theatrical Group (anche se è molto difficile immaginare, per noi europei, quale possa essere l’impatto di uno spettacolo del genere sugli spettatori e le spettatrici iraniani).

Imour e Zina si incontreranno al confine tra Bosnia e Croazia, in una terra di nessuno lontana sia da casa sia dalla loro meta, soli in un mondo ostile dopo che anche lui ha visto i suoi parenti travolti dal torrente che segna il confine. Nel cuore hanno un groppo di angosce e speranze che non riescono neppure a capire.

La vicenda procede per sucessivi frammenti di monologo, lei e poi lui e poi ancora lei. Sono stratificazioni successive di evocazioni liriche e di frammenti di realtà. Impercettibilmente, con delicatezza, uno dopo l’altro, Koohestani accumula segni elementari (come la donna che emerge dall’acqua di una della vasche-acquario), che finiscono per evocare un universo sempre più complesso. Così nel gioco teatrale il sostrato senza tempo della fiaba e la cronaca contemporanea trovano insospettabili risonanze reciproche. E per i due personaggi, al termine di una odissea fatta di fame, sete, freddo e solitudine, sarà finalmente possibile capire qual era la confusa speranza che li aveva messi in moto.

Il muro contro cui si struscia, nella prima stanza del suo spettacolo, Luisa Cortesi, ricorda quello dove s’arrampicavano nel memorabile inizio di Crollo nervoso Marion e Vera, più di vent’anni fa. In Crollo nervoso quella danza era una sfida contro la forza di gravità, un gesto aggressivamente trasgressivo; in Di stanze Luisa Cortesi gioca piuttosto con l’erotismo. Una volta, in quegli anni Settanta, si cercava lo shock come possibilità di liberazione. Ora che quelle speranze si sono svuotate, si cerca piuttosto la complicità, un rapporto quasi erotico di attrazione sensuale con lo spettatore. Una volta al centro del lavoro c’era l’analisi degli elementi costitutivi dello spettacolo, ora è piuttosto la costruzione di un formalismo volutamente convenzionale. Una volta a innescare il movimento dei corpi era la logica della macchina, adesso sono il respiro caldo e il fragile pulsare dell’animale. E’ tutto diverso, ma sembra esserci, dentro quei corpi, la stessa disperazione, la stessa rabbia, la stessa forza.

Foto di Carlo Gianni.

La danza di Luisa Cortesi (una lunga collaborazione con Virglio Sieni) rimanda a Steve Paxton (la consapevolezza dello spazio, il contatto del corpo con il mondo – e con un altro in queste stanze irraggiungibile ma costantemente evocato); ma richiama anche Jan Fabre e la sua provocatoria esibizione dei corpi e dei loro fluidi. Massimo Barzagli, artista visivo, ha “arredato” le stanze in cui si snodano le successive stazioni di questo percorso femminile con immagini fotografiche di interni, ora stampate su tappeti ora isolate e proiettate sulle pareti.

Foto di Carlo Gianni.

E’ un progressivo denudamento seduttivo e autoerotico, quello di Luisa Cortesi, che culmina nella lunga sequenza in cui la danzatrice si lava, leccandosi meticolosamente come un gattino. E che si conclude nell’applicazione di un trucco prevedibilmente eccessivo, con i tratti del viso stravolti dall’eccesso di rossetto e mascara, il corpo irrorato di crema che si struscia sul pavimento.

Ada ha ossessionato in questi anni Fanny & Alexander, portando alla creazione di una serie di macchine teatrali meticolosamente spiazzante, raffinate e inventive. L’ultima tappa di questa spettacolarizzazione del romanzo di Nabokov, Vaniada, spinge ancora una volta il gioco della rappresentazione verso i suoi confini. Questa volta gli spettatori – una cinquantina circa – vengono sistemati in un claustrofobico teatrino-bara, separando i maschi dalle femmine. Ben presto il pubblico si trova immerso in un’inquietante oscurità. In questo buio tombale, i due protagonisti del romanzo, Van e Ada, sono ridotti ad apparizioni: ormai, esaurita la loro parabola, sono fantasmi, che possiamo intravvedere quasi solo come evanescenti ectoplasmi, sentire come echi lontani, avvertire come presenze invisibili.

Allo stesso modo anche gli attori perdono corpo e materialità, restano maschere vuote, ectoplasmi, indizio di una assenza. Lanciano segni e frammenti dagli oblò che si aprono sulle pareti (come se si fosse invertito il rapporto tra pubblico, attori e scena della prima puntata del serial). Parlano attraverso gli enigmi incisi sulle lapidi che s’illuminano alle pareti, a sottolineare il gioco delle ambigutà che innervano l’intera operazione.

Quella d Vaniada è una macchina scenica che ingloba il pubblico e lo manipola, evocando a suo beneficio echi trascendenti e misteriosi, una scatola delle magie, un teatrino della morte inquietante e regressivo.

Serata finale, Sandro Lombardi legge Pascoli alla Villa Torlonia di San Mauro Pascoli, al centro della tenuta di cui suo padre era fattore. All’inizio un gruppo di bambini recita La cavallina storna, emblema del cantore bamboleggiante del fanciullino. Ma prevedibilmente il Pascoli di Lombardi è molto lontano dal cantore dolente e bamboleggiante, compiaciuto e vezzoso, di una certa insopportabile maniera: è al contrario un poeta vigoroso, robusto, a tratti persino rabbioso. E quando alla fine Lombardi ritorna alla Cavallina storna, è una lettura completamente diversa: perché questo Pascoli, quando s’interroga sull’omicidio insoluto del padre, è some se avesse letto l’”Io so” che Pasolini aveva dedicato all’Italia elle stragi impunite.

Passaggio in Iran: 22° Festival Internazionale di Teatro FADJR Teheran, 23 gennaio-2 febbraio 2004

Censura e censori nel teatro iraniano

di Mimma Gallina

L’incontro e le considerazioni che seguono risalgono a un anno e mezzo fa circa. L’Iran ha appena vissuto il trauma del terremoto di Bam (che ha creato qualche ripercussione organizzativa anche sul festival) e è alla vigilia di una competizione elettorale molto importante: il presidente Kathami, che perderà le elezioni pochi giorni dopo, gioca con grande cautela e accortezza (è stato un politico di statura eccezionale) un braccio di ferro duro con le autorità religiose. L’argomento del contendere ha a che fare con la censura: il consiglio della rivoluzione ¬composto di religiosi - ha infatti per costituzione il compito di approvare le liste elettorali. Nessuno contesta questo ruolo, ma questa volta si sta un po’ esagerando: fra le epurazioni si contano personalità stimate e autorevolissime, fra cui un fratello dello stesso Kathami.

Tutte le persone che incontro - gente di teatro, interpreti, studenti/pubblico curiosi del contatto occidentale, portieri d’albergo - non parlano volentieri di politica, non partecipano neppure troppo a questo scontro (che a me sembra di importanza vitale per il paese) e di cui so dai quotidiani in inglese di Teheran. Ma parlare in genere non è facile, non capisco se e in che misura ci sono controlli (probabilmente sì, ma discreti), o se la cosa ha a che fare con la barriera tutt’altro che sottile della forma e dell’educazione: quel modo di fare spontaneamente cerimonioso - che ho verificato prima di partire organizzandomi una personale retrospettiva Kiarostami in video - per cui ci si saluta e risaluta in continuazione, ci si chiede come stai, non ci si tocca, si rispetta (gradevolmente) lo spazio reciproco, ma non si riesce a dire un gran che.

Lo stato della democrazia è decisamente un terreno minato, a Teheran riesco a scambiare solo poche battute con un interprete di spagnolo, meno controllato della media, e le sue conclusioni meritano una riflessione: in occidente la democrazia ha anche duecento anni e non potete certo dire che sia perfetta, da noi ne ha venti, dateci il tempo. E sul tempo, ¬rispondendo alla mia impazienza di ottenere informazioni, materiali, incontri eccetera - l’interprete personale di italiano che mi ha messo a disposizione il festival (molto giovane, molto bella e molto ignorante: ma ha studiato in Italia dove suo padre commercia in tappeti), mi traduce credo letteralmente e con disinvoltura milanese un proverbio assai istruttivo: “Se cerchi di organizzare il tempo, il tempo ti cagherà addosso”. Mi sembra troppo giovane per esserselo inventata apposta per me! Sto dimenticandomi che siamo in oriente, e la concezione del tempo è l’indicatore principale di differenza culturale.

La notte, all’una e mezza circa, una rete televisiva nazionale trasmette un lunghissimo e documentatissimo telegiornale in inglese: una buona metà delle notizie sono di provenienza americana e si soffermano su povertà, ingiustizie sociali, nefandezze di quel paese e di Bush in particolare (anche a partire dal recente discorso alla nazione e da non ricordo quale presa di posizione all’ONU), raccontate di prima mano da testimoni americani, per lo più professori universitari. L’immagine è quella di un occidente malsano e bugiardo, dove non mancano le presenze consapevoli e amiche. La sigla della trasmissione è un esaltazione delle conquiste del paese, dighe, ponti, bambine che sorridono e l’immancabile volto severamente paterno di Khomeini.

La democrazia è giovane certo, non esiste una sola possibile democrazia, ed è così giovane che sembra ancora un po’ totalitaria. Ma le nostre in fondo... Tasto meglio il polso del rapporto con l’occidente a Isfahan, una delle città più belle che abbia mai visto, turistica e dove molti parlano inglese.

I giovani come sempre numerosissimi sono meno abbottonati (ma anche i commercianti: trovo perfino una botteguccia ebraica dove mi raccontano dei rapporti non troppo tesi della striminzita comunità con il contesto islamico). Con l’incredibile gentilezza che mi sembra propria di una grande civiltà, più che di uno stato canaglia (come la cucina del resto!), ti abbordano e chiedono di tutto di più sull’Europa e sull’Italia, dove verrebbero volentieri a specializzarsi. Se c’è un fondo di disprezzo per l’occidente, mi sembra sia decisamente solo rivolto all’America (e a Israele, naturalmente).

La censura è normale, quindi. E’ parte della vita quotidiana: fruga nelle liste elettorali, indirizza il TG di propaganda per stranieri, detta l’abbigliamento delle donne e il comportamento anche degli uomini e, perché no, ha una sua funzione precisa anche in teatro. Ma sappiamo anche che la censura non si nega, si aggira.

Il festival di Fadjir è un po’ come la Biennale di Venezia, diviso in sezioni e molto più noto a livello internazionale per il cinema. Ma quello teatrale è in crescita, guidato dal giovane Majid Sharifkhodaie. Pensavo fosse un maturo burocrate, ma mi trovo di fronte un bell’uomo barbuto e corpulento sotto i quaranta, così normale che non mi ricordo che non devo dargli la mano (ovvero, me ne ricordo con la mano a metà strada, osservando i ritratti degli ajatollah appesi al muro). Il festival è internazionale, ma sono al 90% iraniani gli spettacoli che si succedono presso il City Theatre (una struttura circolare con una sala grande e almeno sei-sette sale oltre al piazzale antistante per gli spettacoli off off o di strada), il Teatro Nazionale, il Teatro dell’Università e le Moschee (con la sezione dedicata alle sacre rappresentazioni). In tutto sono circa un’ottantina le proposte in programma. Cerco di incontrare subito Sharifkhodaie per avere almeno qualche indicazione, per orientarmi, e un po’ a fatica (per la stessa difficoltà che avrebbe un direttore di festival da noi a dirti di vedere quello anziché quell’altro) ricavo comunque qualche linea guida e la segnalazione di tre/quattro gruppi da non perdere. La maggior parte sono di Teheran, ma non pochi dal resto dell’Iran. Sono teatri pubblici e gruppi sovvenzionati, a volte universitari, ma non hanno - salvo un paio di eccezioni - la dimensione ingombrante che si associa quasi sempre al teatro pubblico. Sembrerebbero gruppi del tutto indipendenti, anche per la presenza di giovani e giovanissimi. Anche il pubblico è giovanissimo, soprattutto studenti universitari, più numerose le donne.

Il pubblico del festival nei teatri.

Ragazzi e ragazze sono mediamente molto belli: le ragazze hanno elaborato variazioni sul tema del velo e del coprirsi che farebbero invidia a Prada. Mi spiegano che va di moda da un paio d’anni il “manto” attillato con zip: cioè l’importante è che copra, non che sia largo; le ragazze più ortodosse, con manto coprente e nero, si sbizzarriscono con stoffe, nere ma lavorate, molto belle (e sono decisamente le più eleganti), ma fra le altre non sono rari i veli colorati. Meno frequenti i colori girando per la città, fuori dall’ambiente teatrale e universitario. Qui il velo per la verità fa comodo anche a me (del resto ci si abitua presto), per filtrare un inquinamento che percepisco ben superiore a quello di Milano: la città è trafficatissima e con oltre 10 milioni di abitanti, i semafori non vengono osservati e attraversare la strada è un terno al lotto (anche per gli strani canaletti ai bordi in cui si rischia di cadere - un’informazione che avevo sottovalutato dalla guida Lonely Planet).

I murales degli ajatollah, del grande vecchio e dei (giovani) eroi della guerra contro l’Iraq danno al paesaggo urbano un look cino-sovietico anni Settanta.

Il bazar enorme e affollatissimo è come tutti i bazar, con un rispetto maggiore delle distanze, ma trattative all’ultimo sangue, come è giusto.

In questo paesaggio la moschea è un’isola riposante. Ma può diventare frenetica come una club jazz per le sacre rappresentazioni provenienti un po’ da tutto l’Iran: orchestrine degne del Buena Vista Social Club, cast rigorosamente maschili all’altezza dei Legnanesi, e pubblico in delirio. Uomini, donne e bambini seguono le note vicende di Giuseppe, Giacobbe eccetera (le storie infatti sono spesso quelle bibliche) e soprattutto il Martirio dell’Imam Mohammad. Invidio i colleghi tedeschi che - quasi col libretto di assegni in mano - stanno già comprando: o meglio mettendo a punto un progetto di documentazione di questo “genere”, la versione scita/iraniana della sacra rappresentazione, con presenze filmate e dal vivo a Berlino.

Il pubblico delle sacre rappresentazioni nelle moschee diviso nei due settori, maschile e femminile.

In confronto gli spettacoli di taglio occidentale sono piuttosto deludenti, spesso naïf, con interpretazione di tipo psicologico piuttosto convenzionali. Ma non mancano le eccezioni, naturalmente: qualche testo che sembra interessante e forse meriterebbe di essere tradotto, qualche attore notevole, qualche sprazzo di genialità nella regia (e spesso si tratta di elementi che hanno frequentato anche e le scene occidentali).

Le punte più sconcertanti sono nel balletto e nei musical, di taglio storico, con contaminazioni fra folklore e danza contemporanea e non infrequenti derive politico-propagandistiche (temo sia una maledizione di questo genere nei paesi - per semplificare - a democrazia imperfetta: occidentali e orientali, europei o asiatici).

Non mi pesano però i quattro-cinque spettacoli al giorno in lingua parsi, un po’ alla ricerca di lavori interessanti e nella speranza di imbattermi nel guizzo di genio, un po’ perchè prevale l’interesse sociologico (e ho sperimentato che non capendo le lingue si capiscono un sacco di cose che le parole non dicono).

A questo punto posso arrivare al mio censore, che è anche nella commissione che ha scelto gli spettacoli e mi offre molte chiavi di lettura sul complesso del festival.

Incontro Hossein Mosafer-Astaneh negli uffici del Fadjr.

Ma l’ho già incrociato spesso nei giorni precedenti e ormai ci conosciamo. E’venuto lui, che fra l’altro è il ¬capo della commissione censura - a supervisionare lo spettacolo italiano ospite, La tomba di Antigone da Maria Zambrano, con Patricia Zanco, regia Daniela Mattiuzzi. Fra alcuni spettacoli di qualità, disponibili a costo zero o quasi, sulla carta e su video, la scelta del festival è caduta su questo: una scelta decisamente aperta, Antigone è una donna ribelle e segregata (nel 2003 era stato ospitato Natura morta in un fosso di Fausto Paravidino, regia Serena Sinigaglia, con Fausto Russo Alesi, produzione ATIR: qui addirittura una vicenda di prostituzione, omicidio, incesto). Dove va a colpire allora la censura?

Nel caso di Antigone per Hossein il problema principale era trovare una soluzione teatralmente valida per coprire la testa calva di Patricia! Cioè la massima nudità possibile. Ci ha colpito molto la sua insistenza nel salvaguardare l’immagine originale delle spettacolo realizzando una calotta: Patricia ha poi optato per un turbante, ma è stato subito chiaro che la preoccupazione - ed è così con gli spettacoli occidentali in genere - è trovare un punto di incontro fra la morale locale e una visione artistica diversa, ma che deve essere preservate in uguale misura, con sostanziale rispetto. Nel caso di Natura morta, l’anno prima, Fausto aveva dovuto coprirsi nelle scene a torso nudo: nessun intervento sul tema o sulla lingua (peraltro il festival non prevede traduzioni simultanee ma solo materiale informativo cartaceo e a nessuno sarà arrivato il turpiloquio).

La tomba di Antigone con Patrizia Zanco in Iran: una prova per il censore.

Il controllo preventivo, in entrambi i casi, è stato accurato, con intere scene recitate solo per i censori (praticamente erano prove filate).

Per inciso, tutti e due gli spettacoli italiani hanno ottenuto un notevole successo e, a quanto so, anche le rare presenze degli anni precedenti. Del resto il regista occidentale più noto e di casa qui è l’italiano-tedesco Roberto Ciulli (che quest’anno presenta un Tito Andronico del suo Theater an der Ruhr), per cui c’è un culto pari a quello che noi riserviamo a Dodin o a Brook.

Hossein Mosafer è molto disponibile e quasi felice di confrontarsi sul tema della censura. Sa che noi diamo un significato negativo a questa pratica, che la consideriamo una limitazione della democrazia, e vuole spiegarmi.