L'editoriale di ateatro 98

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and1

Gli scheletri, i cani, il teatro

Marina Abramovic e Velasco

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and3

Il naufragio di Arlecchino

La CP Valour s'incaglia nelle Azzorre con il container del Piccolo Teatro

di Perfida de Perfidis

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and4

Appunti per una mappatura del videoteatro

Con qualche annotazione sul bando di Concorso Italia 2006 di TTV

di Anna Maria Monteverdi e Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and5

La tecnologia delle idee: Marcel.lí Antunez Roca El Dibuixant

Il video di Marcel.lí Antunez Roca e Miguel Rubio

di Annamaria Monteverdi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and6

A che punto siamo con Antonin Artaud?

Tre domande a Marco De Marinis

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and7

Antonin Artaud: Postilla 2006

da La danza alla rovescia di Artaud. Il Secondo Teatro della Crudeltà (1945-1948), Roma, Bulzoni, 2006

di Marco De Marinis

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and8

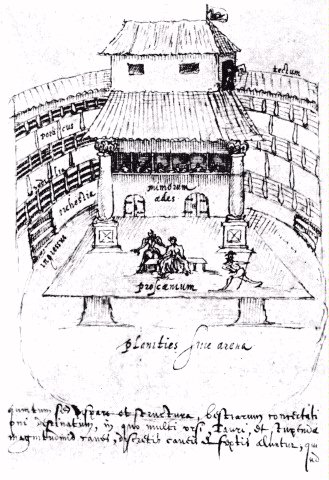

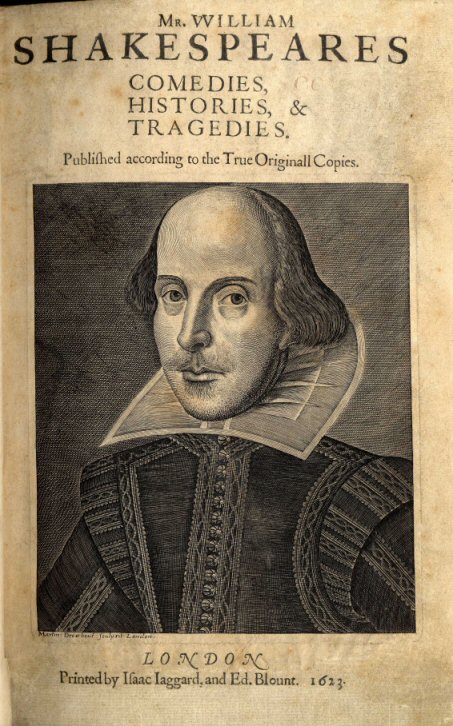

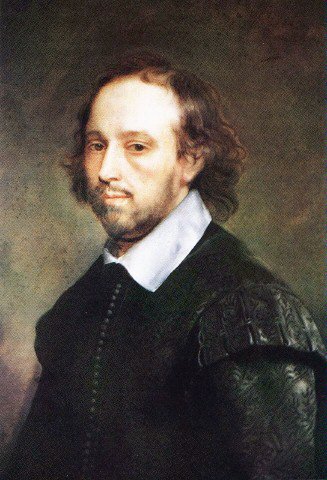

Ma che faccia aveva Shakespeare?

I ritratti (veri e presunti) in mostra alla National Portrait Gallery di Londra

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and10

Speciale Torino 2006: chiude il circuito teatrale piemontese?

Con una intervista al commissario Angelo Pastore

di Franco D’Ippolito

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and11

Speciale Torino 2006: nasce la Fondazione Teatro Europeo

Un festival teatrale internazionale per il Piemonte

di Franco D’Ippolito

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and12

Speciale Torino 2006: Caro Nevio

Una risposta alla mail di Nevio Gambula

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and15

Il poeta fuori dalle caverne

Brevi scritti su Franco Scaldati

di Clara Gebbia

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and20

Videoritratti ateatro: Jan Fabre

The Crying Body

di Orsola Sinisi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and27

Galileo in Romania

Progetto Sidereus Nuncius-Cultura 2000

di Anna Maria Monteverdi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and30

Una partitura per Edipo: Voce sola, 7013 parole in 71 minuti

Al tavolino di un bar con Cristian Ceresoli e Antonio Pizzicato

di Franco D’Ippolito

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and46

Le recensioni di ateatro: Niente più niente al mondo

Regia di Paolo Pierazzini

di Sara Ficocelli

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and47

Speciale elezioni 2006: la posizione della Lega Nord Padania sullo spettacolo

Risposte ai quesiti di "Hystrio"-ateatro da parte dell'On. Davide Caparini e di Roberto de Anna

di Mimma Gallina in collaborazione con Anna Chiara Altieri

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and80

Un'attrice "troppo": Adelaide Ristori

Che hanno detto al Convegno nazionale di Cividale del Friuli

di Angela Felice

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and81

In mostra la danza da Duncan a Bausch

A Milano dal 17 al 22 luglio

di Ufficio Stampa

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and83

1989: i crolli

Un concorso di drammaturgia

Il bando

di Compagnia Teatrale ATIR

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and84

Tadeusz Kantor in mostra a Torino 25 anni dopo Wielopole Wielopole

Dal 4 al 14 maggio

di Ufficio Stampa

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and85

Premio Hystrio 2006 per giovani attori

Il bando

di Hystrio

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and86

Un laboratorio con il Bread & Pupett

(e se non sapete che cos'è, curiosate nella ateatropedia)

di Pergine Spettacolo Aperto

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and88

Riccione TTV: il programma definitivo

La scena e lo schermo a Bologna dal 3 al 14 maggio

di Riccione TTV

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and89

Cesare Lievi riconfermato direttore del Centro Teatrale Bresciano

Alla guida delo stabile da dieci anni

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and90

Il non-lavoro del teatro

A Livorno, a cura di Concetta D'Angeli

di La Casa del Teatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and95

I quiz di ateatro 100-2

L'editoriale di ateatro 98

di Redazione ateatro

Come mai TTV, il festival che cerca di coniugare teatro e video, è in crisi da anni? Oppure, se preferite, che c’entra la tecnologia con la creatività?

Antonin Artaud, il grande teorico del teatro del Novecento, è ancora così importante anche nel nuovo millennio?

Che faccia aveva Shakespeare?

Perché si discute così tanto del Circuito Teatrale Piemontese, di Ronconi alle Olimpiadi e in generale di Torino?

Che s'inventa Franco Scaldati nel suo quartiere, a Palermo?

Uno scheletro può dirigere un coro di bambini? E che ci fanno quei cani sotto il palco del Teatro dell'Arte?

Qual è il più stabile degli stabili italiani? Oppure, se preferite, riuscirà Cesare Lievi a battere il record di Marco Bernardi?

Che cosa ha in mente per quest'estate Jan Fabre?

Come seguire un laboratorio con il leggendario Bread & Puppett?

E che ci va a fare Galileo Galilei in Romania?

Ma soprattutto come mai l’Arlecchino di Strehler è naufragato su una spiaggia delle Azzorre?

Se vuoi risolvere questi quiz, leggi ateatro 100-2.

Ti rispondono la sublime Perfida De Perfidis e poi, in rigoroso ordine alfabetico, tra gli altri Marce.lí Antunez Roca, Marco De Marinis, Franco D’Ippolito, Clara Gebbia, Annamaria Monteverdi, Oliviero Ponte di Pino, Orsola Sinisi...

Perché non lo sai, se ateatro (e nei forum) non ci vai...

Gli scheletri, i cani, il teatro

Marina Abramovic e Velasco

di Oliviero Ponte di Pino

Marina Abramovic, Count on Us, 2003.

In scena c’è un coro di bambini che canta. La canzone si intitola Le Nazioni Unite:

L’amore e l’armonia vi regnano

L’ardente bandiera dell’amicizia

La fede nella giustizia, speranza

Di tutto il genere umano.

Le Nazioni Unite

Sono la vetta inespugnabile della libertà.

A dirigerlo, uno scheletro che quasi sembra danzare con le sue mosse leggere e appena burattinesche. Quando finisce la canzone, si scopre che ad animarlo è una donna, quello scheletro è fissato alla sua schiena.

Marina Abramovic, Nude with Skeleton, 2003.

Un altro schermo. Una donna nuda. Uno scheletro.

Dopo molti anni, dopo un lunga guerra, Marina Abramovic è tornata a Berlgrado, in quella che una volta era la Jugoslavia.

La guerra. La morte. Il sessso.

Ancora schermi. Da una parte un gruppo di uomini, in costume tradizionale, in fila. Si vedono quei volti duri, immobili. E dai pantaloni escono i loro cazzi eretti.

Marina Abramovic, Balkan Erotic Epic, 2005.

Dall’altra un prato sotto la pioggia. Una pioggia che sembra non smettere mai. Un gruppo di donne, vestite anche loro con costumi tradizionali, danza e urla, mostrando le vagine.

La guerra, la morte, il sesso. Negli ultimi anni Marina Abramovic ha avuto il coraggio di misurare quello che significano queste tre parole con il proprio corpo, in una serie di opere raccolte sotto l’insegna di Balkan Epic all’Hangar Bicocca di Milano, a cura di Adelina von Fürstenberg (nel ciclo rientra anche Balkan Baroque, presentato alla Biennale di Venezia nel 1977).

Velasco, Tana, 2006.

Il sottopalco di un teatro, cui si accede dopo un percorso tortuoso. Nella semioscurità, tra i pilastri che sostengono l’edificio, sembra di essere sul ponte di una nave: gomene, bitte sparse alla rinfusa sul pavimento. E poi alcuni cani, scuri, inquietanti, pieni di energia, cime nella visione di un mistero. Sono le sculture che Velasco ha portato al Teatro dell’Arte di Milano, in una installazione carica d’energia, bella e feroce.

Ecco, forse il teatro dovrebbe essere così, trasmettere le sensazioni e la forza, l’energia e la ribellione delle opere di Marina Abramovic e di Velasco.

Il naufragio di Arlecchino

La CP Valour s'incaglia nelle Azzorre con il container del Piccolo Teatro

di Perfida de Perfidis

Sono diventata buona? Sono diventata poetica? Chissà... Intanto - mentre voi cercate di immaginare se si farà il nuovo governo, e se c'è una poltroncina a disposizione (Prodi ha promesso qualcosa anche a voi, quando siete andati a trovarlo?) - ho una storia bella e triste da raccontarvi!

L'isola degli schiavi, regia di Giorgio Strehler, 1984.

Una spiaggia su un’isola sperduta in mezzo all’oceano. Un tempesta invernale, onde gigantesche, una nave viene sospinta verso la riva e s’incaglia.

La CP Valour s’incaglia alle Azzorre.

Il mare si placa, i marinai cercano di alleggerire il carico, ma non c’è niente da fare. La nave non si muove, è in trappola. Pochi giorni dopo, una nuova tempesta, ancora più terribile. Onde gigantesche spazzano il ponte, s’abbattono sulle fiancate. La nave s’inclina, il carico comincia a scviolare in mare.

La CP Valour s’inclina, i container cadono in mare.

Parte del carico affonda, ma molte casse e bauli galleggiano sulle onde, alcune vengono spinte a riva dalla corrente.

Le casse sono sfondate, ma dentro alcuni bauli ci sono ancora costumi, parrucche, scenografie, maschere, fotografie e manifesti teatrali, l’occorrente per il trucco.

Uno dei container della CP Valour: costumi, maschere, manifesti, fotografie...

Gli attori di una compagnia teatrale vengono informati di quello strano carico. Arrivano sulla spiaggia battuta dal vento dell’oceano. Tra i relitti, trovano quello strampalato tesoro. Provano quei costumi, indossano quelle maschere. Hanno qualcosa di strano, di magico. Vedono un costume pezzato, coloratissimo, sono davvero tutti i colori dell’arcobaleno. Un giovane attore lo indossa. C’è un altro costume, una ampia gonna e un corpetto scollato, lo trova una ragazza. E’ ancora umido, ha il sapore del mare, lei lo indossa ugialmente. In fondo a una cassa, avvolto da una pezza colorata, lui ha trovato una maschera. Toglie accuratamente la sabbia e le alghe, il suo volto scompare dietro quelle fattezze vagamente demoniache. Lei lancia un urlo, come spaventata, poi ride. Lui la insegue.

Gli altri li guardano senza capire.

Su quella spiaggia quell’Arlecchino e quella Colombina corrono per un po’ avanti e indietro, ridono, si abbracciano, si guardano, si allontanano. Fanno strani gesti. Cominciano a calarsi nei personaggi. C’è qualcosa di strano, una tensione che non avevano mai provato. C’è un antico copione che ricordano dalla scuola di recitazione.

IL PAESE DELLA CUCCAGNA di Carlo Goldoni

ATTO PRIMO, SCENA PRIMA

Spiaggia di mare con veduta di legni naufragati.

PANDOLINO, poi POLLASTRINA

PAND.

Chi m'insegna, chi mi dice

L'infelice Pollastrina

Se più vive, poverina,

O se morta è in mezzo al mar?

Povero Pandolin! che gran disgrazia!

M'avessero quell'onde subissato;

M'avessero ingoiato

Un'orca, una balena,

Ch'ora non proverei sì fiera pena.

Povera Pollastrina!

Per amor mio s'è indotta

A lasciar la sua patria, e con la madre

E col fratel meco è venuta in mare;

Ma prima d'arrivare

A far in terra il nostro sposalizio,

Se n'è andata la nave in precipizio.

Chi m'insegna, chi mi dice

L'infelice Pollastrina

Se più vive, poverina,

O se morta è in mezzo al mar? (parte)

ATTO PRIMO, SCENA SECONDA

POLLASTRINA dall'altra parte.

Chi m'insegna, chi mi dice

L'infelice Pandolino

Se più vive, poverino,

O se morto è in mezzo al mar?

Povera Pollastrina!

M'avevo ritrovato un buon marito,

E appena l'ho trovato, l'ho smarrito!

Mi dispiace perduti

Aver la madre ed il fratello in mare;

Ma oimè, che più penoso

M'è il dolor d'aver perso il caro sposo!

Chi m'insegna, chi mi dice

L'infelice Pandolino

Se più vive, poverino,

O se morto è in mezzo al mar? (parte)

SCENA TERZA

PANDOLINO, poi POLLASTRINA

PAND.

Chi m'insegna Pollastrina?

POLL.

Chi m'insegna Pandolino?

PAND.

Se più vive, poverina?

POLL.

O se morto è in mezzo al mar?

(Vanno smaniando per la scena, poi si scoprono e si riconoscono)

POLL.

Pandolin!

PAND.

Pollastrina!

POLL.

Idolo mio!

PAND.

Tu sei qui? Tu sei viva?

POLL.

Tu non sei naufragato?

a due

Evviva, evviva!

PAND.

Tua madre?

POLL.

Oh sventurata!

PAND.

Tuo fratello?

POLL.

Oh meschino!

Li ho veduti andar giù,

E non li ho più veduti a tornar su.

PAND.

Come ti sei salvata?

POLL.

Io mi son attaccata

A un bravo marinaio,

Ed egli semiviva

M'ha condotta del mar in sulla riva.

PAND.

E il marinaro poi,

Così tra viva e morta,

Ti ha fatto nulla?

POLL.

Il diavol che ti porta.

Sono le prime battute del Paese della cuccagna di Carlo Goldoni, quelle che si ricordano e recitano i due giovani attori. Perché quelli che indossano - quelli in cui si trovano così bene - sono i costumi di un altro spettacolo goldoniano, L’Arlecchino servitore di due padroni, che da quasi sessant’anni gira i teatri di tutto il mondo.

Avrebbero potuto essere anche le prime battute di un altro testo portato in scena da Goorgio Strehler, L’isola degli schiavi di Marivaux. Un altro naufragio, su un’altra isola deserta, quello raccontato da Strehler e Marivaux. Questa volta Arlecchino e Colombina sono in viaggio con i loro padroni, e il quartetto di servi e signori dovrà cavarsela tra le mille difficoltà di quell’ambiente ostile e fondare un nuovo patto sociale.

Dalle note di regia di Giorgio Strehler per L’isola degli schiavi

Un teatro in penombra. un velo azzurro scuro che copre dall'alto il palco, come un sipario.

di colpo una tempesta come nella Tempesta, ma minore.

La Tempesta, regia di Giorgio Strehler, 1977.

non tragica. piuttosto quasi infantile. si intravede tra i lampi l'ombra di una piccola nave a vele spiegate che ondeggia, si impenna, si piega, sparisce, riappare. la piccola nave perde le vele, gli alberi minuscoli si spezzano. poi tra fragori e spruzzi, s'inabissa.

L'isola degli schiavi, regia di Giorgio Strehler, 1984.

buio di colpo. silenzio.

luce. appare l'isola.

è un palcoscenico vuoto, bianco. sabbia lo copre. blu, quinte e fondo lontano. tutto assoluto.

sul palco. in una luce d'aurora che si alza e un poco di vento che solleva qua e là, lievi onde di sabbia, quattro corpi umani distesi, addormentati in posizioni diverse di sonno profondo. nudi. due uomini e due donne. per il palcoscenico vestiti, sparsi:

gonne sottogonne, corpetti colorati e biancheria, calze, scarpine, due con ricca fibbia, due senza, brachette intime, calzoni con nastri e senza. una spada con fodero ed elsa dorata, un ventaglio dipinto, un ombrellino di seta trasparente. tutto abbandonato a caso come dopo un naufragio.

e c'è anche qualche resto di legno, qualche lembo di vela, un bauletto sfasciato semisepolto, un chitarrino con poche corde. due bottiglie coi vetri che brillano nel sole come diamanti.

lentamente i corpi, uno dopo l'altro, incominciano a muoversi: si svegliano. le due figure femminili in ombra da un lato.

le due figure maschili in luce dall'altro.

i due uomini si girano, stirano le braccia,

sbadigliano, poi si vedono l'un l'altro. si scoprono e gridano quasi di meraviglia, riconoscendosi. uno dei due uomini ha sul viso una maschera nera.

l'altro ha il trucco disfatto di un attore.

L'UNO Aaaaaaaaa... Arlecchino!

L'ALTRO Ssssssssss... Signore! Voi?

L'UNO Tu?

L'ALTRO Io.

Un abbraccio di smarrimento

MONSIEUR In un'isola. Che ne sarà di noi?

L'isola degli schiavi, regia di Giorgio Strehler, 1984.

Sembra quasi che Giorgio Strehler, come il Prospero della Tempesta, abbia voluto giocare con il destino, mandando i costumi del suo spettacolo più celebre a naufragare su un’isola sperduta nell’Oceano Atlantico.

Perché quello che vi abbiamo raccontato è vero, quasi tutto vero. Un ottimo sito documenta giorno per giorno, ora per ora, la successione degli eventi (le immagini del disastro le abbiamo prese da lì).

I fatti. Nell’autunno del 2006 la compagnia del Piccolo Teatro porta il suo “spettacolo-manifesto”, L’Arlecchino servitore di due padroni, in tournée negli Stati Uniti. Dopo gli abituali trionfi, che chiudono i materiali di scena in un container e lo caricano su una nave che batte la bandiera delle Bermude, la CP Valour. A bordo ha 800-1000 container, una grande quantità di carburante e diversi fusti con varie sostanze chimiche.

Dovrebbe essere un viaggio tranquillo, dal Canada a Valencia. Del resto cosa può la furia della natura contro un colosso lungo 177 metri e alto 35? Ma il mare, si sa, è da sempre una macchima che impasta i destini di navi, uomini e cose.

Il 9 dicembre la CP Valour s’incaglia nella Praia do Norte, Baía da Ribeira das Cabras, sull’Isola do Faial, la più occidentale delle Azzorre. Malgrado i diversi tentativi di liberarla, alleggerendo il carico e sfruttando le maree, la nave resterà lì, a pochi metri dalla riva, per molti mesi, in balia delle onde, scaricando a mare idrocarburi e altre sostanze chimiche e causando una piccola catastrofe ecologica.

I tecnici esaminano la spiaggia della Baía da Ribeira das Cabras dopo che la CP Valour ha scaricato sostanze inquinanti.

Qualche settimana dopo, siamo ormai a gennaio, arriva un’altra tremenda mareggiata. In mare finiscono anche alcuni dei container che si trovavano a bordo, compreso quello che contiene il materiale del Piccolo Teatro di Milano. Sul sito informano che la CP Valour, tra i suoi molti tesori, trasportava anche “os adereços de um grupo de Teatro Italiano de nome "Piccoli"”.

Ecco la prova: tra i tesori che la furia dei marosi ha strappato alla CP Valour ci sono davvero “os adereços de um grupo de Teatro Italiano de nome "Piccoli"”.

Così ai primi di febbraio sulla Praia do Norte arriva un gruppo teatrale locale, il Teatro de Giz della città di Horta. Capiscono che quel materiale appartiene al Piccolo Teatro e si mettono in contatto via e-mail con via Rovello. Da Milano rispondono subito:

"(...) I am the tour and production manager of the US Tour of Arlecchino and all of us were so desperate about this incredible adventure.(...) Our container is a Hanjing clear blue one which was on the afterhold (waves' side, unfortunately) and I imagined that in a short time it would fall down. We thought everything was lost and your message was a sparkling light in this nightmare..."

Un’altra coincidenza, in questa storia piena di coincidenze. Era il 1970. Davanti al porto di Genova andò a picco una nave da carico filippina. Migliaia di genovesi furono testimoni della tragedia: i marinai vennero inghiottiti dai flutti dopo che una rudimentale teleferica non era riuscita a portarli in salvo, il capitano si suicidò dopo che sua moglie si era schiantata sugli scogli. De André scrisse allora l'unica canzone recitata della sua carriera:

"I marinai foglie di coca digeriscono in coperta...

il pasticciere di via Roma sta scedendo le scale...

E la radio di bordo è una sfera di cristallo, dice che il vento si farà lupo e il mare si farà sciacallo....

E le ancore hanno perduto la scommessa e gli artigli i marinai...".

Quella nave si chiamava la London Valour, forse la canzone di Fabrizio è la colonna sonora perfetta per questa storia.

E se volete una lettura che dia forma al ricordo ed evochi le atmosfere adatte, va benissimo il primo Tabucchi: quello dei racconti d’esordio (ne ricordiamo un paio, bellissimi, molto teatrali, e Donna di Porto Pym, che dev’essere ambientato proprio a quelle parti).

La prima edizione dell'Arlecchino servitore di due padroni, 1947.

L'ultima edizione dell'Arlecchino servitore di due padroni, 2004.

La compagnia dell'Arlecchino, a Chicago, dopo l'ultima replica, 2005; sullo sfondo il fondale che poco dopo sarà imbarcato sulla CP Valour.

a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |

Appunti per una mappatura del videoteatro

Con qualche annotazione sul bando di Concorso Italia 2006 di TTV

di Anna Maria Monteverdi e Oliviero Ponte di Pino

Il nuovo bando per il Concorso Italia e la selezione 2006

ateatro ha pubblicato tra le news sia il bando del Concorso Italia 2006 sia i nomi dei 10 fortunati selezionati dalla pre-giuria (oltre naturalmente al programma di questa edizione).

Come ricorderanno i lettori più attenti, nel 2004, in occasione della precedente edizione di TTV, la manifestazione si era conclusa con una vivace polemica. La giuria del concorso (una giuria tecnica formata dal videomaker Giacomo Verde, dalla studiosa di media Sandra Lischi, da Ciro Giorgini di Blob e da Gioia Costa) aveva diffuso un comunicato assai duro contro le discutibili scelte della commissione selezionatrice, decidendo poi - in maniera abbastanza clamorosa - di non assegnare alcun premio.

Sia la webzine sia il forum avevano ospitato un vivace dibattito che è tuttora in corso. Si ipotizzò addirittura il “ripescaggio” di alcuni video bocciati in vista di una programmazione ad hoc per Fuori orario. Nonostante la proposta fosse stata avanzata da Ciro Giorgini, purtroppo non se ne è fatto nulla. Un'occasione sprecata.

Nel presentare la nuova edizione 2006, la direzione del TTV sottolineava di aver previsto una modifica al regolamento come richiesto dalla giuria del 2004 (e come sollecitato anche da precedenti giurie, come quella del 2002 composta tra gli altri da Paolo Rosa e Franco Quadri). Tuttavia l'unica modifica di qualche peso, come è lampante a una prima lettura del regolamento, è aver sancito in maniera esplicita che il Concorso Italia è dedicato esclusivamente ai video autoprodotti.

A noi pare che questa modifica rischi di non essere d’aiuto nel risolvere i gravi problemi del Concorso Italia, e in genere del TTV, e che rischi anzi di risultare fuorviante rispetto alla complessità della tematica relativa ai media digitali a teatro (in scena o come opere autonome).

Riteniamo anacronistico mantenere in vigore nella sostanza un regolamento vecchio e superato, che trascura colpevolmente gli aspetti più attuali del versante multimediale del teatro: l'innovazione, le nuove modalità di produzione e i nuovi formati (dal live cinema allo streaming video). Quel regolamento non rispecchia più l’attuale situazione del settore né coglie il senso della sua evoluzione.

Temiamo dunque che modifiche marginali del regolamento non possano risolvere i problemi in cui il TTV si dibatte (e di cui al TTV si è dibattuto). Riteniamo che la formula del festival possa (anzi, debba) essere profondamente messa in discussione.

Quelli che seguono sono alcuni appunti che cercano di dare un contributo costruttivo al TTV e a manifestazioni analoghe, già esistenti o in corso di progettazione, e sono il frutto di una riflessione teorica condotta negli ultimi mesi.

Autoproduzioni?

In un sistema che funziona sempre più attraverso co-produzioni articolate e allargate a vari enti, qualunque definizione di autoproduzione (tranne nel caso lampante di produzioni Rai) appare vaga e discutibile, oltre che facilmente aggirabile.

Non è un caso che la giuria di preselezione per questa edizione abbia scelto tra gli altri due videodocumentari (su Ascanio Celestini e su Marco Baliani) che dalle schede a disposizione su internet risulterebbero in realtà ampiamente sostenuti da strutture private (nazionali e internazionali), con sovvenzioni anche da enti e istituzioni pubbliche e canali televisivi: Comune di Roma, National Geographic Channel, Fandango Film, Media Programme della U.E. Ovviamente va verificato se per produzione si intende esclusivamente il sovvenzionamento attraverso fondi, ma questo già mette in crisi appunto la clausola di cui sopra. La critica non è ovviamente diretta al lavoro su Celestini o su Baliani, ma sorge un lecito dubbio sulla legittimità della loro presenza al concorso. Inoltre, date le maglie troppo larghe del regolamento, i criteri generali per la pre-selezione appaiono (e non da oggi) piuttosto vaghi e misteriosi.

Il nuovo che avanza

Lo scenario - non solo nel settore dei videoteatro, come sappiamo - sta cambiando con grande rapidità, grazie alla capillare diffusione di tecnologie digitali avanzate a costi sempre minori, sia per quanto riguarda l’hardware sia per quanto riguarda il software: solo per fare un esempio, sono ormai moltissimi gli studenti e i giovanissimi che hanno familiarità con la computer graphics o usano programmi e applicativi per la modellazione tridimensionale e l'animazione, tecnologie fino a poco tempo fa accessibili solo a grandi studios cinematografici e televisivi. Oggi un progetto teatrale si incrocia con una molteplicità di altri media, avanza lentamente attraverso numerosi step e il video non è più necessariamente, come una volta, il format decisivo per una eventuale promozione o documentazione né l'ultimo anello della catena produttiva.

La progettualità

Infine, e questo ci pare l’aspetto più importante, puntare su una discriminante sostanzialmente economica - perché il problema che il criterio dell’autoproduzione cerca di affrontare è la differenza di budget tra le opere in concorso - elude i reali problemi del settore: non premia la qualità, né la professionalità e la tecnica, e trascura il dato non secondario della progettualità complessiva.

Il concorso TTV contempla - detto per inciso - un Premio di Produzione (per produrre una nuova opera da presentare l'edizione successiva, ovvero dopo due anni) che per differenziarsi dal Premio del Concorso Italia dovrebbe a logica privilegiare non tanto un'opera finita ma un'idea, un progetto in corso a opera di autori e gruppi magari emergenti che possono presentare le linee guida e le modalità di realizzazione dell'opera attraverso frammenti esemplificativi nelle vesti tecnologiche più diverse. Invece sostanzialmente i criteri di premiazione sono identici.

La promozione di realtà nuove inoltre è inesistente da questa edizione, come dimostra ampiamente anche il lotto dei video del Concorso 2006.

In ogni caso, l’aspetto più lampante riguarda l'inadeguatezza del Festival TTV nel rapporto con l’innovazione linguistica del teatro proprio grazie alle nuove tecnologie, nella prospettiva indicata da De Kerchove di una resa metaforica della complessità del tecnomondo o, come ricorda Marcel.lì Antunez, quale veicolo di “idee”.

Alcuni punti di riferimento

Il punto di partenza per una seria riflessione anche in relazione a un festival che si vuol dare una veste internazionale come il TTV sono senz'altro le esperienze dirette di spettatori e studiosi, le pubblicazioni e le ricerche in corso sull’argomento e su tematiche tangenti.

Vale la pena ricordare quelle ormai storiche e a più riprese citate e recensite da ateatro: dal volume di Balzola-Prono La nuova scena elettronica a quello di Balzola-Monteverdi sulle Arti multimediali, da quelli curati da Béatrice Picon Vallin ai saggi di Savarese-Borelli, di Infante e di Laura Gemini; è significativo sottolineare che di recente autorevoli riviste ben radicate nei filoni antropologici o sociologici del teatro dedicano speciali proprio alle tecnologie in scena:

- Steve Dixon per “The Drama Review” di Richard Schechner parla di Marcel.lì Antunez e Stelarc nel saggio Metal Performance;

- il “Performing Arts Journal” di Bonnie Marranca si dedica al Time-Image di William Kentridge;

- il "Journal of Computer-Mediated Communication" dedica un numero speciale a Play and Performance in a Computer-Mediated Communication;

- Gabriella Giannachi e Nick Kaye parlano dei progetti di ricerca sulla (tele)presenza riferita alla performance.

Tre postulati

Il nostro contributo ha tre presupposti.

In primo luogo, la centralità dello spettacolo dal vivo: questo postulato riflette la storia stessa del TTV e l’identità che caratterizza la manifestazione di Riccione rispetto ai numerosi festival di arte digitale e di videoarte in Italia e all’estero (da questo punto di vista, non ci pare sufficiente che gli artisti in concorso abbiano un curriculum artistico con esperienze teatrali: secondo noi è necessario che l’opera in questione abbia un evidente legame con attività di spettacolo dal vivo o a esso fortemente intrecciato).

In secondo luogo, riteniamo che non si possa prevedere quello che accadrà in futuro in un ambito in costante evoluzione: tecnologie e linguaggi sono cambiati in questi anni con velocità sorprendente, e probabilmente cambieranno ancora, man mano che ci approprieremo delle nuove tecnologie e padroneggeremo le loro potenzialità.

Infine, abbiamo la consapevolezza che il videoteatro non è affatto un settore omogeneo, ma che vive di una pluralità di esperienze e di approcci. Questa ricchezza è un patrimonio ancora da conoscere, studiare e valorizzare. All’interno di questa forma di comunicazione ed espressione (o, se si preferisce, all’interno di questo genere artistico) per certi aspetti magmatica riteniamo tuttavia possibile discriminare alcuni filoni e approcci.

Nell’ambito del videoteatro abbiamo dunque identificato alcuni format.

Per format Aldo Grasso, nella sua Enciclopedia della televisione (Garzanti, Milano, 2002, s.v.), intende uno “schema originale e compiuto di un programma comprendente elementi sia contenutistici (tematica, genere, scopo, ecc) sia strutturali (articolazione delle sue fasi sequenziali e/o narrative, apparato scenico, personaggi fissi ecc.), già rodato attraverso un’emissione televisiva”. Per A. Brogi e C. Cilli (Motion cross, http://www.xlab.it) i format sono “moduli che dimostrano come un unico contenuto possa essere, nei suoi aspetti contemporaneamente sintattici e semantici, una esperienza unica ma differenziabile a seconda del media per il quale è progettato”. La prima definizione privilegia gli aspetti contenutistici e strutturali, la seconda quella che possiamo definire transmedialità o intermedialità. Senza voler entrare nel merito, nel nostro uso del termine cerchiamo di tener conto di queste diverse valenze, che peraltro riflettono la ricchezza e la complessità della materia.

I format da noi identificati recuperano e aggiornano la fondamentale distinzione teorizzata da Andrea Balzola a cui rimandiamo (La nuova scena elettronica). Alcuni risulteranno immediatamente riconoscibili, altri sono volutamente più aperti e hanno confini meno definiti (a volte possono anche sovrapporsi: spetterà eventualmente all'autore l'inserimento della propria opera in una categoria o in un’altra). Ovviamente un video utilizzato in scena nel corso di uno spettacolo teatrale non ha lo stesso valore e significato del video che documenta (o interpreta) quello spettacolo, e non può avere la stessa griglia di lettura e la stessa interpretazione. La discriminante è data dall'analisi del contenuto e della forma dell'opera.

I format del videoteatro

1. il videoteatro vero e proprio, ovvero qualunque ripresa video di uno spettacolo o di un testo teatrale. E’ il format più antico e consolidato. In teoria, questo format comprende le reinvenzioni o riscritture artistiche e d’autore da spettacoli o le videocreazioni autonome ispirate a una drammaturgia/testo/autore.

2. il documentario teatrale, ovvero il video o il filmato che documenta un’esperienza in vario modo legata al teatro. Può essere un documentario dedicato a uno spettacolo, a una compagnia, a un teatro, a un laboratorio; può essere un omaggio, una biografica d'autore, d'attore, di un movimento, di un festival, di architetture teatrali storiche, eccetera. Rientrano in questo format i backstage, ma anche le opere che ricostruiscono le fasi degli interventi del teatro nel sociale, per esempio esperienze di teatro carcere o presso gli anziani. Anche questo genere è nato praticamente con la televisione e ha ormai una storia lunga, gloriosa e assai articolata. Rientrano nella categoria anche i cosiddetti Videodocumentari di creazione (su quest'ultimo tema vedi Sandra Lischi, Il linguaggio del video, Carocci, 2005).

3.

Al TTV di quest'anno non sono in programma né il geniale film-documentario di e su Marcel.lì Antunez Roca (El Dibuixant) né il ricco documentario presentato pochi mesi fa alla Berlinale sull'opera teatrale di Robert Wilson (Absolute Wilson), così come non è presente il film della Mnouchkine prodotto da Arté su uno dei suoi capolavori teatrali, Le dernier caravansérail. Si tratta di tre artisti di fama mondiale che hanno variamente sperimentato sia tecnologie in scena sia la riscrittura filmica dei loro spettacoli (tematiche dunque centrali per una manifestazione come TTV).

3. i promo e i clip: a caratterizzare questo format è la durata. Il genere si è affermato a partire dagli anni Ottanta, da un lato riprendendo analoghe esperienze in campo musicale, dall’altro sfruttando le maggiori possibilità d’accesso alle nuove tecnologie. Anche in questo caso, rientrano nel format i clip d’autore.

4.

Questa classificazione copre, secondo noi in maniera adeguata, il territorio interessato dal videoteatro fino all’inizio degli anni Novanta e all’avvento di internet.

La diffusione di nuovi supporti - cd-rom, internet, dvd, eccetera - ha però aperto la possibilità di creazione di nuovi format. Vista la tendenziale convergenza delle diverse piattaforme in un unico codice digitale, ci sembra inutile discriminare tra i diversi supporti.

4. piattaforme ipermediali: si tratta del filone che privilegia l’integrazione tra diversi media ed è indipendente dalla piattaforma che lo supporta. Rientrano dunque in questa categoria computer-mediated projects, oggetti mediali, siti internet, network e piattaforme web; blog; crossmedial projects: ipertesti drammaturgici open source, digital story telling.

5.

I format finora elencati trascurano però un aspetto centrale del rapporto tra teatro e video, ovvero - più in generale - l’utilizzo delle nuove tecnologie sulla scena, le performance teatrali che usano le tecnologie informatiche. Si tratta di un nuovo teatro virtuale che tra l’altro negli ultimi tempi sta vivendo una nuova fioritura grazie alla maggior facilità d’uso e ampia diffusione di interfacce per l'animazione e la grafica 3D Real Time, sistemi di Motion capture, interfacce aptiche e tecnologie blue o green screen sperimentando diversi livelli di interattività instaurabili con lo spettatore. Pensiamo anche ai progetti di teatro virtuale concepiti per e con la rete (streaming video-theatre, teatro chat, live performance on line, dal Desktop Theatre, al APT di Birringen)..

Sull'argomento vedi tra l’altro:

- Theatrical Performance in the World Wide Web di Gabriele Pfeiffer pubblicato sulla rivista “Trans”;

- il saggio dedicato al progetto Hamnet in Internet Relais Chat.

Possiamo raccogliere queste esperienze, certo molto differenziate, in un altro filone di sperimentazione tecnica e linguistica.

5. spettacoli dal vivo con uso di nuove tecnologie: si va da una soluzione basica, l’uso del video in scena, che appare ormai arcaica, fin troppo “facile”, diffusa e invadente, a varie forme di telepresenza, dal già citato impatto dell'animazione e della grafica 3D real time e dei sistemi di motion capture ad ambienti virtuali immersivi e interattivi fruibile tramiti connessione web, alle performance con console wireless che interagiscono direttamente e visibilmente con il landscape sonoro e visivo della rappresentazione in atto.

Si può recuperare l'utile distinzione di Franck Bauchard sui due tipi di interfacce che aprono la riflessione sul fronte del teatro interattivo:

Nel primo tipo di interfacce, il dispositivo materiale e il software serve da mediatore fra il computer e delle unità periferiche (camere, strumenti tradizionali e virtuali…). Ci si orienta allora verso la costituzione di vere e proprie regie digitali, che combinano molteplici fonti sonori e visive: immagini video in presa diretta, elaborazione digitale dell'immagine in tempo reale, immagine prese su Internet, immagini d'archivio, voci off preregistrate, elementi musicali prodotti e trasformati in diretta…Questa regia digitale può essere controllata da tecnici, o più raramente dagli interpreti, il che comporta necessariamente che gli interpreti integrino ancor più nella recitazione le loro interazioni con le interfacce.

Il secondo tipo di ricerca sulle interfacce, più frequente in ambito coreografico che in ambito teatrale, è incentrato sulla creazione di oggetti o di “esseri” digitali interattivi a partire dalla captazione di movimenti degli interpreti. L'interfaccia si pone allora fra due sistemi di natura diversa, fra i quali il computer svolge delle operazioni di traduzione. Le interazioni fra il reale e il virtuale determinano allora lo svolgimento della rappresentazione e la costruzione dell'azione scenica.

Questi cinque format coprono secondo noi l’intero settore del videoteatro così come si è sedimentato (e come si è storicizzato), e come si presenta oggi. Al contempo offrono una prima griglia di orientamento in un settore produttivo sfaccettato, in continua e rapida evoluzione, purtroppo scarsamente esplorato e studiato, soprattutto in Italia. La colpa di questa arretratezza e scarsa conoscenza collettiva della ricerca tecnologica più attuale in ambito teatrale va attribuita proprio allo scarso aggiornamento dei festival che continuano a proporre i soliti noti del “Quartiere Italia” e a guardare con sospetto - se non addirittura a osteggiare fermamente - le performance tecnologiche. Se il TTV ha un compito, dovrebbe essere quello di offrire una sorta di “finestra sul mondo del tecnoteatro”, sensibilizzare pubblico e istituzioni, orientare la programmazione dei festival, promuovere il genere nelle sue varie articolazioni, attività a cui il TTV in verità è sempre stato ben poco incline.

Più in generale l'Italia festivaliera non ha mai ospitato, per fare degli esempi significativi, il francese Jean François Peyret, i giapponesi Dumb Type, gli statunitensi Critical Art Ensemble e solo da pochi anni grazie a Polverigi e a RomaEuropa abbiamo avuto l'onore di vedere anche da noi il Big Art Group o William Kentridge (ai quali significativamente il TTV non ha mai dedicato alcuno spazio, così come non ha mai proposto una riflessione organica sul percorso di Robert Lepage). Ma anche alcuni tra gli italiani “più famosi” che si occupano di tecnologia a teatro vengono quasi del tutto oscurati in patria: Studio Azzurro, Paolo Atzori e Roberto Paci Dalò svolgono ormai la loro attività performativa quasi esclusivamente all'estero...

A cosa sono sensibili i direttori dei festival italiani? Alla carta stampata, alla moda, alle celebrazioni dei centenari, al “fenomeno” della stagione creato a tavolino? E all'estero? Quasi tutti i festival o spazi di ospitalità anche multimediale prevedono dei Call for proposal, da Fresnoy in Francia al festival di live arts “New Territories” di Glasgow, a “News Forms” in Arizona.

Crediamo che ci siano tutti presupposti affinché si apra un dibattito serio e costruttivo sulla produzione tecnoteatrale italiana e internazionale, individuando eventualmente nuovi luoghi e nuove realtà che possano ospitare un confronto continuo e proficuo.

a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |

La tecnologia delle idee: Marcel.lí Antunez Roca El Dibuixant

Il video di Marcel.lí Antunez Roca e Miguel Rubio

di Annamaria Monteverdi

Un'immagine di El Dibuixant.

Marcel.lí Antunez Roca, l’artista mecatronico catalano, ha realizzato recentemente, insieme con Miguel Rubio, un imperdibile e autoironico film documentario sulla sua carriera artistica dal titolo El Dibuixant. Un documentario decisamente atipico come è facile immaginare, che racconta la sua intera vicenda tecnoartistica attraverso folli disegni a cartoon realizzati dallo stesso artista a mo’ di affreschi sulla parete del suo studio a Barcellona - e successivamente animati - e attraverso video testimonianze. Dalla fondazione della Fura dels baus alle performance di cabaret con Los Rinos, alla creazione insieme con Sergi Jordà, Roland Olbeter e Tony Aguillar dei robot e delle interfacce corporali delle sue installazioni e performance “sistematurgiche”: da Epizoo ad Afasia, a Pol. Passano in rassegna i giovanili lavori artistici di Marcel.lí, frammenti dei film e delle performance di strada, mentre il filo conduttore è segnato dal lungo rituale della pitturazione del suo corpo con segni tribali. Alla fine del documentario, vestito solo di biacca, accompagna i figli piccoli in giro per la città.

Un colorato e ricco documentario che parte significativamente da un’intervista alla madre che racconta di un bravissimo ragazzino che disegnava dentro il negozio di macelleria e aveva una sensibilità artistica innata.

Il grande lancio internazionale con la Fura dels Baus nel 1979 che rappresentò la corsa verso la violenza, i gesti estremi, l’esposizione del corpo, in un teatro di strada così rivoluzionario che fu subito definito “la seconda avanguardia”.

“Accions era un’epifania, una rivelazione, uno style bible, un rituale”; poi i film: Retrats e Fronton. I temi esplorati: la reinterpretazione della sessualità e della morte; “Il corpo è sacro, emotivo, sensibile, primitivo. Il corpo è la frontiera e la realtà dell’esperienza”. Epizoo segna un capitolo artistico nuovo e un cammino in solitario: è un’installazione dove la modalità di interazione, sempre differente, è gestita dal pubblico con un mouse attraverso un’interfaccia corporale, il dressskeleton, con cui si accanisce contro l’artista come un torturatore. “Si basa sull’idea della vulnerabilità del corpo, del limite, della sessualità, del controllo, del potere e della crudeltà attraverso la partecipazione dello spettatore”. Requiem, è invece il “sarcofago meccanico”, un esoscheletro robotico che ha la possibilità di muoversi fino a 19 gradi.

Ma è con i laboratori chiamati Satel-lits che prova a rimettere in gioco la metodologia collettiva della prima Fura. Come iniziati a strani rituali, orge e sacrifici umani, le persone partecipavano a un laboratorio di creazione dove si provava “un tocco di dionisiaco: il pomodoro era sangue, il latte sperma, la frutta carne; la tavola era l’altare del sacrificio, l’altare per messe nere, il talamo nuziale. Come missionario del corpo, divento la Supermarionetta che si è sacrificata per salvare tutti. Il 70% delle persone non arrivava neanche a metà dei laboratori”.

Afasia è forse la più famosa performance di Marcel.lì: “E’ basata sull’idea della ricostruzione del mito di fondazione della nostra cultura, l’Odissea, attraverso una reinterpretazione del linguaggio di oggi, un linguaggio afasico. Include un’interfaccia corporale, immagini interattive, suoni interattivi e robot musicali. Per me è bello poter essere un giorno come i classici, per i quali la tecnica non era importante ma erano importanti le idee. La tecnologia non è importante in sé, ma grazie a essa stiamo entrando in un mondo di idee. Afasia è stato un grande laboratorio di idee, è stato la costruzione di un universo di simboli”. In Afasia Marcel.lì non indossa la classica tuta ma un dresskeleton con robusti potenziometri perfettamente aderenti al corpo, composti di cavi e parti metalliche che gli permettono di intervenire in tempo reale su suoni, immagini e robot. “Parlo del mio lavoro come di una sistematurgia, una drammaturgia che ha bisogno dell’informatica, una drammaturgia basata sul principio della gestione della complessità del computer. La sistematurgia è fondamentalmente un processo interattivo che indaga attraverso nuovi prototipi, un arco di mediazione che include l’interfaccia, il calcolo e i nuovi mezzi di rappresentazione. Non è un teatro-video in cui si vedono immagini che sono state fatte prima e che si sviluppano in maniera sequenziale. La sistematurgia sta al servizio di una narrazione, di un racconto, di un organismo teatrale ma lo fa in maniera interattiva usando uno strumento ipermediale”.

Un'immagine di El Dibuixant.

Nel documentario viene illustrata la stretta collaborazione con ingegneri, informatici, software e robot designer, compagni che da tempo lo accompagnano in questo viaggio artistico. Sergi Jordà ha spesso insistito in alcuni articoli sul fatto che il concepire e costruire nuovi sistemi interattivi implica una parallela ricerca di malleabilità di funzione tra l’interfaccia e chi lo controlla in scena e contemporaneamente la messa a punto di un design tale da far intuire e comprendere al pubblico il processo. E afferma che il linguaggio interattivo è spesso più vicino a un viaggio spaziale, geografico. La metafora preferita da Jordà è quella dello spettacolo come un mare con isole e il performer può passare da uno all’altro, ciascuno con propri elementi interattivi e comportamenti, ciascuno con una propria interfaccia, con una mappa di input e output variegata e diversi gradi di libertà o restrizione di movimento.

Il film testimonia infine, le ultime installazioni, o biosculture, teche e colonne biologiche composte di organismi, di spore e funghi (Agar) che per Marcel.lí rappresentano la vita: “La vita è affascinante, non si ferma mai”.

A che punto siamo con Antonin Artaud?

Tre domande a Marco De Marinis

di Redazione ateatro

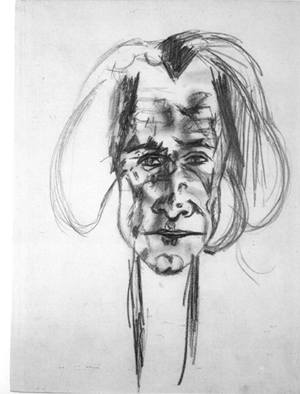

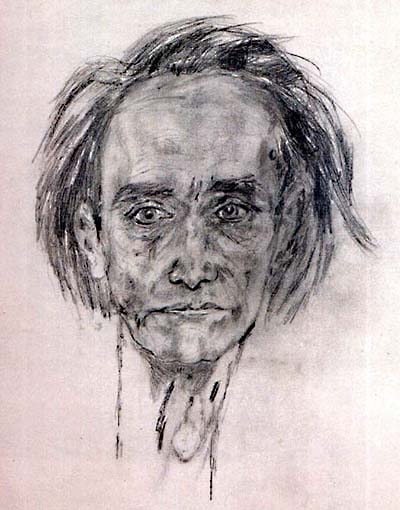

A fare il punto ci sono mostre, come quella ospitata al PAC di Milano Artaud - Volti - Labirinti. Ma anchr iniziative editoriali, come il numero monografico della rivista "Culture teatrali" in uscita a maggio, e la riproposta del saggio di Marco De Marinis La danza alla rovescia di Artaud. Il Secondo Teatro della Crudeltà (1945-1948) (Roma, Bulzoni, 2006), in una seconda edizione riveduta e corretta con l’aggiunta di una Postilla 2006. Proprio a Marco De Marinis abbiamo chiesto di fare il punto sulla fortuna di Artaud nel nostro paese.

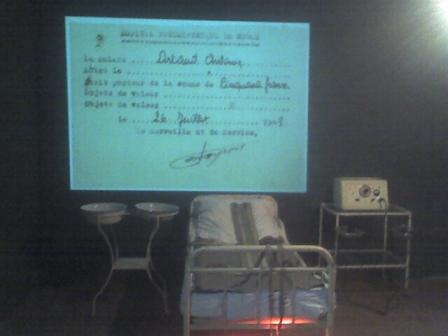

In mostra al PAC: la ricostruzione della stanza del manicomio di Rodez in cui Antonin Artaud fu sottoposto a elettroshock.

L'interesse italiano per Artaud sembra ancora assai vivo. Sia sul versante dell'editoria (per esempio con il volume adelphiano dove Manganaro e Molinari hanno tradotto appassionatamente il pressoché intraducibile Suppots e Suppliciations) che dell'arte (con la mostra ospitata di recente al PAC di Milano) ed infine della convegnistica (I-mode visions a cura di Massimo Puliani a Macerata). Come si inseriscono in questo contesto la ripresa del tuo libro e il nuovo numero di "Culture teatrali"?

Credo che, in Italia, l’interesse per Artaud non sia mai venuto meno, almeno sul piano della pubblicistica, dagli anni Sessanta in poi. E tuttavia non si possono non cogliere dei fatti nuovi. Sicuramente il centenario della nascita, giusto dieci anni fa, ha contribuito a stimolare da noi, oltre che ovviamente in Francia e un po’ in tutto il mondo, una gran quantità di studi e ricerche nuove. La conclusione, positiva, dell’annosa controversia legale sull’eredità di Artaud, all’indomani della scomparsa di Paule Thévenin, nel 1994, ha aiutato molto in questo senso, fra l’altro permettendo finalmente agli studiosi l’accesso diretto al prezioso archivio e, in primo luogo, ai mitici 406 cahiers riempiti fra Rodez e Ivry. Infine, una nuova generazione di studiosi si è affacciata alla ribalta con esordi spesso molto promettenti. Penso, per quanto riguarda l’Italia, a Florinda Cambria, Marco Dotti, Giorgia Bongiorno, Pasquale Di Palmo, Fabio Acca. Detto questo, come spiego nell’introduzione al numero 11, in uscita, di “Culture Teatrali” dedicato ad Artaud, la situazione degli studi sul grande visionario francese non è poi così soddisfacente come potrebbe sembrare a prima vista. In particolare, sugli anni Quaranta, l’ultima straordinaria stagione creativa di Artaud, c’è ancora moltissimo da scavare, indagare, capire –soprattutto per quanto riguarda il teatro. Fino a pochi anni fa, neppure si voleva accogliere seriamente l’idea che fosse esistito un nuovo, potente progetto teatrale messo in campo da Artaud negli anni di Rodez e del dopo Rodez: quello che io ho chiamato (nel libro La danza alla rovescia di Artaud, uscito nel 1999 e oggi ripubblicato in una nuova edizione in uscita presso Bulzoni di Roma) il Secondo Teatro della Crudeltà. Nonostante l’apparente disinteresse in cui la proposta sembrò cadere, debbo dire che le cose al riguardo oggi sono cambiate e nessuno più dubita dell’importanza del teatro (anche se “senza spettacolo”) per capire l’ultima straordinaria produzione grafica e letteraria, o meglio, poetica, del grande teorico della Crudeltà.

Invece sul versante teatrale, ci pare in atto una diversa tendenza. Negli anni Sessanta e Settanta, per Grotowski, il Living Theatre, Brook e tutto il teatro che si è ispirato al loro lavoro (e non solo), le teorie di Artaud erano centrali, una grande fonte d'ispirazione ed energia. Quello che si fa oggi ci pare invece un teatro meno artaudiano, o forse solo meno esplicitamente artaudiano. Condividi questa impressione?

Potrei dire di condividere questa impressione ma in realtà credo che si potrebbe sostenere anche, e forse più fondatamente, il contrario. Potremmo chiederci: nella radicale fuoriuscita dal Novecento teatrale, che è in atto da tempo, sia nelle teoresi che nelle pratiche sceniche odierne, qual è l’unica figura della Grande Riforma che continua ad essere citata e, in ogni caso, a fecondare in qualche modo la creatività delle nuove generazioni teatrali? Fateci caso: chi cita più Stanislavskij, Mejerchol’d, Copeau, Craig, ma anche Grotowski, Barba, Brook, eccetera eccetera, fra gli esponenti delle ultime leve, diciamo dalla Societas Raffaello Sanzio in avanti? Più nessuno, o quasi. I loro riferimenti sono altri ormai: letterari, filosofici, artistico-visivi, cinematografici, scientifici magari, ma sicuramente non riguardano la cultura teatrale del Novecento. A fare eccezione sono pochissimi nomi, e fra questi il primo è appunto quello di Artaud (e poi, direi, di Carmelo Bene). Quanto al fatto, poi, che oggi si proponga un “teatro meno artaudiano”, beh, mi verrebbe di dire (pensando ai guasti che certe maldestre mimesi della Crudeltà hanno provocato in passato, soprattutto da noi) per fortuna! In realtà la lezione artaudiana è stata fatta propria in maniera profonda dalla scena postnovecentesca. Per limitarmi al contesto italiano, il lavoro dei gruppi e degli artisti rappresentativi del meglio del nuovo teatro italiano oggi (come Raffaello Sanzio, Teatro della Valdoca, Pippo Delbono, Enzo Moscato, Le Albe di Marco Martinelli e Ermanna Montanari, Emma Dante) tiene conto autenticamente della sua sfida impossibile. Ovviamente, non si tratta di rifare Artaud, di mettere in pratica le sue indicazioni (già nel 1964, all’epoca del lavoro per Marat-Sade, Brook avvertiva come fosse impossibile e comunque pericolosa una scelta del genere); si tratta invece di confrontarsi in profondità, coraggiosamente onestamente rigorosamente, con la sua esperienza e con le sue visioni: termini di confronto ormai imprescindibili per chi vuol fare arte interrogandosi seriamente sul senso del fare arte oggi.

La mostra ospitata al PAC sottolineava da un lato la molteplicità delle forme in cui si è espresso Artaud (oltre al teatro, le arti visive, il cinema, la poesia...), ma anche l'aspetto biografico, con una impressionante ricostruzione della stanza del manicomio di Rodez in cui Artaud veniva sottoposto a elettroshock. Questa attenzione per aspetti centrali e clamorosi della parabola artaudiana non rischia di mettere in secondo piano i suoi testi? O, se vogliamo semplificare, Artaud è stato più rivoluzionario nella vita o nei suoi testi? O i due aspetti sono inseparabili?

E’ insopportabile il voyeurismo morboso che spesso caratterizza l’interesse rivolto ad Artaud (già con lui vivente). E tuttavia non si può negare che ciò dipenda anche dal fatto che in lui l’intreccio fra vita e arte, fra esistenza e poesia, diventa fin dall’inizio talmente stretto da renderli di fatto inseparabili. Di conseguenza, per penetrare nei segreti della poesia e del teatro artaudiani, l’indagine sulla sua biografia è indispensabile, con tutti i rischi che ne possono conseguire. Teniamo, del resto, presente un dato: a dispetto delle apparenze, la vita di Artaud è ancora piena di buchi e misteri irrisolti. Si pensi, ad esempio, a due grandi viaggi, del ‘36-37, in Messico, prima, e in Irlanda, poi. Oppure al periodo dei primi internamenti, fra ‘37 e ‘42. O alla questione delle origini ebraiche della famiglia, causa di un forte shock, quando furono da lui scoperte tardivamente, eccetera eccetera. Non ci si deve chiedere se Artaud è stato più rivoluzionario nella vita o nei testi; egli è stato rivoluzionario, cioè la sua ricerca è stata fra le più coraggiose ed estreme del Novecento, proprio perché vi ha annullato quasi ogni distinzione fra l’una e gli altri; la sua opera nasce proprio dal superamento di ogni rassicurante separazione fra arte e vita. Direi come in Beckett o in Grotowski o in Julian Beck, per citare tre figure molto diverse da lui e che però con Artaud condividono questa radicalità d’approccio all’arte come casa dell’Essere.

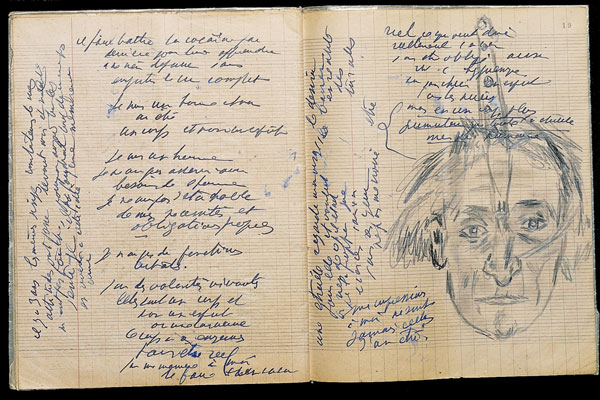

Antonin Artaud: Postilla 2006

da La danza alla rovescia di Artaud. Il Secondo Teatro della Crudeltà (1945-1948), Roma, Bulzoni, 2006

di Marco De Marinis

1. “Chi ha letto Artaud?”

Ancora Artaud? Ebbene sì, ancora Artaud. Perché, nonostante la montagna di carta che continua implacabilmente ad accumularsi sul suo conto, il visionario autore de Il Teatro e il suo doppio non cessa di costituire il caso estremo di una situazione negativa che riguarda, purtroppo, quasi tutti i grandi uomini di teatro del Novecento. Per riprendere quanto ebbe a scrivere Fabrizio Cruciani a proposito di Jacques Copeau, essi costituiscono, ancora oggi, dei “miti più noti che conosciuti”, della figure che “fingiamo di conoscere attraverso etichette e definizioni”.[2]

Naturalmente la questione non riguarda soltanto l’Artaud maestro (controverso) di teatro ma anche, e forse soprattutto, il complesso sterminato di un’opera che comincia a porre problemi già nel momento in cui si cerca di delimitarla in maniera troppo precisa. Ha scritto Marcelin Pleynet nella relazione introduttiva ad un convegno, del 1998, intitolato “Omaggio ad Antonin Artaud”:

Omaggio ad Antonin Artaud. Perché? Forse che oggi disponiamo a tal punto dell’opera e del pensiero di Artaud da essere effettivamente in grado di rendergli omaggio? Che sappiamo di Artaud? Fate un’indagine. Chi ha letto Artaud? Che cosa se ne è letto? E come?[3]

D’altro canto, la montagna di carta che non smette di crescere denuncia chiaramente come il problema sia, anche e soprattutto, quello di una radicale ridiscussione dei modi in cui la critica, in tutte le sue diramazioni disciplinari, si è esercitata, e forse accanita, su questo autore, finendo quasi sempre per parlare più di se stessa che dell’opera che ne costituiva di volta in volta il pre-testo. E allora forse ha ragione Camille Dumoulié quando, nelle prime righe della sua recente monografia, osserva:

Forse bisognerebbe smettere di scrivere su Antonin Artaud. E, perché no?, di pubblicarlo. Ci metteremmo allora a leggerlo veramente.[4]

Un suggerimento del genere era già venuto da Ferdinando Taviani, soprattutto in riferimento all’ultimo, difficilissimo Artaud: “Meglio ancora sarebbe trattenersi: leggere e tacere”.[5]

Ci vuol poco a trasformare posizioni come queste, ispirate a puro buon senso nella loro utile, provocatoria paradossalità, in qualcosa di molto diverso, di qualunquistico, se non di reazionario, del tipo: Artaud si spiega da solo, i suoi testi bastano a se stessi, smettiamo di studiarlo e analizzarlo, etc. etc. In realtà, è vero proprio il contrario, come si diceva all’inizio: c’è ancora tantissimo da fare, da conoscere, da capire, da indagare, in Artaud e nella sua straordinaria produzione. E la ovvia priorità che va riconosciuta all’opera, in questo come – del resto - in tutti gli altri casi, non ci esime dall’obbligo dell’impegno critico e storiografico, rappresentando invece la pre-condizione per poterne fare qualcosa di diverso da un vuoto esercizio narcisistico.

Del resto, nonostante il pessimismo di questo attacco, arrivano segnali incoraggianti dalla bibliografia artaudiana degli ultimi anni. E in particolare da noi, in Italia, sta emergendo una nuova generazione di studiosi molto agguerriti,[6] che lasciano ben sperare per il futuro, anche se non mancano i problemi, almeno per quanto riguarda il teatro. Sotto questo aspetto, infatti, la situazione italiana sembra allinearsi a quella internazionale, nella quale il punto di vista teatrale, o teatrologico, non è quasi mai stato quello privilegiato per l’indagine su Artaud e la sua smisurata operatività.

D’altro canto, questa indubbia perifericità della prospettiva teatrale nei contributi delle nuove leve della critica artaudiana è anche una conseguenza dell’appuntarsi prevalente, se non esclusivo, dei suoi interessi sull’ultimo Artaud, quello degli anni Quaranta, di Rodez e del ritorno a Parigi, nel quale – a prima vista - il teatro non sembra avere la stessa centralità che deteneva nei due decenni precedenti, almeno non il teatro-spettacolo, nel senso corrente del termine.

2. Due eventi editoriali

Esaurite le premesse, non si può non partire da due eventi editoriali recenti, mentre è annunciata, finalmente, la ripresa della pubblicazione delle Oeuvres Complètes presso Gallimard, ferma al XXVI volume dal 1994, anno della scomparsa della curatrice Paule Thévenin.

Il primo dei due eventi riguarda la pubblicazione della traduzione italiana dell’ultima opera concepita da Artaud (che tuttavia non poté vederne l’uscita), e cioè Suppôts et suppliciations, apparsa da Adelphi in un’edizione a cura di Jean-Paul Manganaro, che ne è stato anche il traduttore, e Renata Molinari.[7] Questa edizione è basata interamente su quella curata da Paule Thévenin nel 1978 e uscita, in due tomi, come XIV volume delle Oeuvres Complètes.[8] Si tratta di un avvenimento importante, che mette finalmente a disposizione del lettore italiano, nella sua interezza,[9] una delle opere capitali di Artaud, forse la più difficile e complessa.

Una vera e propria presentazione di Succubi e supplizi non può ovviamente rientrare fra gli scopi di questa Postilla. Mi limiterò a poche osservazioni riguardanti l’operazione editoriale, sperando che non sembrino eccessivamente pedanti. Scrivono i due curatori nella breve Nota all’edizione italiana:

Il dattiloscritto, parzialmente rivisto da Artaud, presentava, soprattutto nella parte intitolata Interjections numerosissime lacune, dovute a diversi fattori; e molti testi, che pure figuravano nell’indice dell’edizione K [ci si riferisce al progetto originario di Artaud, predisposto per l’editore Louis Broder e poi, in seguito al ritiro di questi, ceduto appunto alle edizioni K, che non daranno seguito alla pubblicazione a causa di sopraggiunte difficoltà finanziarie], erano addirittura scomparsi […] Malgrado una prima ricostruzione compiuta dall’autore, Paule Thévenin dovette ricorrere, per giungere a stabilire la forma attuale del testo, sia ai manoscritti di Artaud sia ai quaderni scritti sotto dettatura da Luciane Abiet [la segretaria messa a disposizione da Broder] sia agli ospuscoli pubblicati da case editrici minori e non sempre rivisti da Artaud.[10]

Questo significa che, con Suppôts et suppliciations, ci troviamo in quella zona della produzione di Artaud in cui le scelte della curatrice hanno avuto una grandissima incidenza, arrivando a decidere anche quale versione di un certo testo preferire, eleggendola così ad autentica, e persino, talvolta, quali testi includere. Da alcuni anni, e senza con ciò voler togliere nulla all’importanza decisiva della sua dedizione di un’intera vita per la conoscenza dell’opera artaudiana, i criteri editoriali e filologici utilizzati da Paule Thévenin nel pubblicare i testi di Artaud, soprattutto nel caso di quelli rimasti inediti o comunque non rivisti interamente per la stampa dall’autore o addirittura neanche da lui predisposti per la pubblicazione, sono oggetto di discussione.

In ogni caso, la messa a disposizione, presso la Bibliothèque Nationale di Parigi, dei 406 quadernetti di scuola che egli riempì ininterrottamente dal gennaio del ‘45 al marzo del ’48, e che costituiscono il laboratorio di tutti i suoi scritti degli ultimi anni, compresi Suppôts et suppliciations, consente ormai di compiere verifiche e riscontri preziosi. Dai quali, forse, oggi non si può più prescindere quando si pubblicano, o si traducono, testi inediti e controversi come quello in questione; e, più in generale, per tutti i Cahiers de Rodez (O.C. XV-XXI) e i Cahier du Retour à Paris (O.C. XXII-XXV).

Il fatto di aver avviato (e su vasta scala) questo indispensabile lavoro di ritorno diretto agli originali artaudiani è uno dei meriti principali del secondo evento editoriale di cui intendo parlare. Per tutta una serie di ragioni oggettive, esso costituisce di gran lunga il più importante fra i due.

Mi riferisco all’apparizione, per le edizioni Gallimard (collana “Quarto”), del gigantesco volume di 1792 pagine (al prezzo di soli 35 euro, mi si scuserà la volgarità del riferimento al vile danaro) Oeuvres, curato da Evelyne Grossman.[11] Si tratta di una pubblicazione dalla quale, per molto tempo, gli studiosi o semplicemente gli appassionati di Artaud non potranno prescindere. Essa mette a disposizione tutte le sue grandi opere, i libri composti come tali e quasi sempre da lui stesso pubblicati, ma con non poche eccezioni: infatti, oltre al già citato Suppôts et suppliciations, anche Messages revolutionnaires e Les Tarahumaras sono usciti postumi. Inoltre, il maxi-volume propone una larghissima scelta di articoli, scenari e testi diversi, di cui numerosi ancora inediti o introvabili, più di 200 lettere di cui alcune mai pubblicate, una iconografia abbondante, una biografia con molte informazioni nuove.

Anche in questo caso, un’ illustrazione esauriente del lavoro in questione (che avrò modo, comunque, di citare spesso nelle pagine seguenti) non può rientrare fra i compiti della presente Postilla. Mi limiterò a segnalarne due pregi. Il primo riguarda, appunto, il già ricordato ritorno alle fonti manoscritte. Anche la edizione di Suppôts et suppliciations se ne avvale e ciò permette alla curatrice di prendere in più occasioni le distanze dall’edizione Thévenin, che resta per altro imprescindibile.[12]

Riguardo ai criteri spesso troppo disinvolti della Thévenin, osserva, ad esempio, Evelyne Grossman:

La preoccupazione di Paule Thévenin di dare da leggere dei testi completi l’ha in effetti portata a volte a gettarsi in montaggi o ricostruzioni azzardati.[13]

In proposito, il caso forse più clamoroso è quello della celebre conferenza al Vieux-Colombier del gennaio 1947,[14] per la quale si può dire che il testo pubblicato nel vol. XXVI delle O.C. sia “inventato” di sana pianta, in quanto composto dalla stessa Thévenin:

Precisiamo per cominciare che non esiste un testo vero e proprio di questa conferenza. […] I testi pubblicati da Paule Thévenin sotto il titolo Histoire vécue d’Artaud-Mômo-Tête à tête par Antonin Artaud (O.C. XXVI) sono costituiti da tutta una serie di frammenti, note e abbozzi diversi che ha prelevato da quasi una trentina di quaderni redatti da Artaud nei mesi che precedettero la seduta.[15]

Del resto, obiezioni molto pertinenti le erano già state rivolte da Serge Malausséna, nipote di Artaud e suo erede universale, alla conclusione delle infinite controversie legali che hanno caratterizzato il lascito letterario e artistico di Artaud, e dopo aver proceduto, nel 1995, alla comparazione fra i manoscritti e la loro edizione nelle O.C., dal vol. XV in avanti.[16]

Il secondo pregio fondamentale del “Quarto” gallimardiano riguarda il modo in cui è organizzata la materia. Scartato il criterio tematico o di genere (poesia, teatro, cinema, pittura etc.), la Grossman ha optato per un’ organizzazione rigorosamente cronologica, che presenta a conti fatti numerosi vantaggi, non tutti scontati. In primo luogo, essa conferma inoppugnabilmente come la frequentazione, pratica e teorica, di più linguaggi e di più mezzi espressivi sia originaria in Artaud: fin dagli inizi, egli si interessa attivamente di poesia-cinema-teatro-narrativa-arti visive, animando un formidabile, ininterrotto laboratorio pluridisciplinare, di cui colpiscono la prolificità e l’originalità. In secondo luogo, la composizione cronologica, liberando il teatro dal ghetto, sia pure dorato, in cui lo si è spesso rinchiuso, permette di far emergere in tutta la sua evidenza l’importanza decisiva che esso ha avuto quasi ininterrottamente, lungo tutto l’itinerario artistico-intellettuale-esistenziale di Artaud, e che va molto al di là del pur capitale Il Teatro e il suo doppio.

Si tratta di una presenza qualitativa, piuttosto che quantitativa, la quale fa del teatro (naturalmente nelle accezioni anche profondamente diverse che questo termine, con gli altri ad esso correlati, assume via via) il vero fil rouge dell’immenso corpus artaudiano, come già la predilezione per la forma-lettera lascia, del resto, intuire.[17]

Teatro, quindi, come dimensione unificante di un’opera per altri versi quanto mai diversificata, eterogenea, irriducibile a formule e a generi; teatro come dimensione unificante delle varie pratiche e dei vari livelli di attività di Artaud (dei suoi “doppi”, come mi è accaduto di chiamarli nel presente volume); teatro come tensione costante dell’uomo, dell’intellettuale, dell’artista, dello scrittore, da non banalizzarsi in teatralità, esibizionismo, istrionismo; teatro, insomma, come chiave privilegiata per penetrare il senso più profondo e profondamente coerente, da un punto di vista filosofico e direi anche direttamente politico, del disperato ma potente e ininterrotto ricercare di Artaud.

Questa chiave sta nascosta, venendo via via diversamente elaborata, in termini e immagini folgoranti come crudeltà, metafisica, alchimia, peste, atletismo affettivo, soffio, corpo senz’organi, danza alla rovescia; ma essa è già racchiusa tutta nella “posizione della carne”, densa formulazione di un articolo del 1925, cui giustamente la Grossman assegna grande rilievo, estraendone il tema decisivo, forse, dell’intera quête artaudiana: fondamento della sua concezione dell’arte, della poesia, del teatro, e giustificazione, diciamo pure filosofica, se non proprio metafisica, della permanente centralità di quest’ultimo.

Secondo l’analisi della studiosa, dalle straordinarie opere dell’esordio letterario, che resteranno fra le più importanti e le più lette dell’intera sua produzione (la Correspondance con Jacques Rivière, del ’24, L’Ombilic des limbes e Le Pèse-Nerfs, usciti a distanza di poche settimane l’uno dall’altro nel ’25, e, appunto, il breve testo Position de la chair, apparso in quello stesso anno sulla “Nouvelle Revue Française”),[18] prende consistenza una vera e propria “teoria energetica”, secondo la quale “il pensiero sorge dalla carne, nel più profondo dell’impulsività della materia, nella vibrazione dei nervi”.[19]

Non è certo un caso se, nella notevole, limpidissima sintesi della teoresi teatrale di Artaud, approntata poco prima dell’improvvisa scomparsa da quello che dobbiamo considerare forse il suo maggior esegeta italiano, e cioè Umberto Artioli, è lo stesso articolo a trattenere l’attenzione. La premessa di Artioli consiste nel riconoscere che nei primi scritti di Artaud, quelli che ho appena menzionati,

domina l’idea, di chiara matrice gnostica, di un cosmo avvelenato, retto da una divinità malvagia o insipiente che, condannando l’uomo al carcere della materia, vanifica ogni slancio dello spirito diretto alla sua emancipazione. […] Per sfuggire al suo io frammentato, [Artaud] vorrebbe sciogliersi dal corpo, acquisire la levità del vento o del pneuma, tramutarsi in aria sottile. Egli sa che per vivere occorre accettare la carne ingombrante, sfidare l’impulsività della materia, l’emergenza ferina della parte istintuale dell’essere.[20]

Ma è proprio Position de la chair ad aprire un’altra prospettiva, e una possibile via d’uscita:

Forse la carne non è solo male; forse la fisicità, che per esistere richiede materia e spessore, è spirito imprigionato in attesa di riscatto; forse nei bassifondi della Creazione, nel cosmo sotterraneo delle pulsioni più scandalose, c’è un’aspirazione malcelata a sollevarsi e ad ascendere.[21]

E Artioli cita dall’articolo:

Queste forze informulate che mi assediano, occorrerà che la mia ragione un giorno le accolga, che si installino al posto del pensiero elevato, queste forze che al di fuori hanno la forma di un grido. Ci sono gridi intellettuali, gridi che provengono dalla sottigliezza delle midolla. E’ ciò che chiamo la Carne. Io non separo il mio pensiero dalla mia vita. A ogni vibrazione della mia lingua, io rifaccio tutti i percorsi del mio pensiero nella mia carne.[22]

La conclusione, provvisoria, è la seguente:

Sempre più il palcoscenico gli appare l’unica via di salvezza, un modo per riappropriarsi del flusso energetico da cui è separato.[23]

3. Questioni biografiche

In Artaud il nesso arte-vita è talmente stretto, inestricabile, fin dall’inizio, che nel suo caso l’indagine biografica assume un’importanza e una necessità ben superiori agli inevitabili rischi insiti in ogni biografismo, freudiano e non.

Ora, se – come si diceva in apertura di queste note - l’opera artaudiana risulta ancora oggi una galassia testuale più citata che letta e conosciuta veramente, lo stesso si deve dire della sua esistenza: sappiamo molto di più, ovviamente, dell’autobiografia mitica, alla cui costruzione Artaud si dedicò febbrilmente negli anni Quaranta, che della sua vita reale. Qualche esempio.

L’ebraicità rimossa. Sylvère Lotringer, di recente, ha rilanciato la questione delle radici ebraiche della famiglia di Artaud: radici che, scoperte tardivamente a diciotto anni, avrebbero avuto un effetto di shock su di lui, a causa dei pregiudizi antisemiti inculcatigli dalla rigida educazione cattolica, e sarebbero state oggetto di una vera e propria rimozione, attuata lungo tutta la vita. A questa traumatica scoperta Lotringer associa i primi disturbi nervosi, che in effetti cominciano a manifestarsi proprio in quell’anno, il 1914, e non lo abbandoneranno più. Tutte le controversie sulla problematica religiosità di Artaud dovrebbero –a suo parere- partire da questo dato di fondo, così riassumibile: “Egli non era né cristiano né anticristiano, ma peggio: un ebreo che non poteva dire il suo nome”; come Simone Weil (secondo lo studioso associata ad Artaud anche dalla scoperta tardiva e dolorosa della propria ebraicità), egli apparterrebbe alla schiera “degli ebrei gnostici che avevano fatto della loro impossibilità a credere una sfida al Dio cristiano ad esistere”.[24]

Forse era questa ebraicità, nascosta come una vergogna inconfessabile, il “segreto” di cui Artaud parla in una lettera a Anne Manson (14 settembre 1937);[25] e forse in questo segreto risiede un’altra chiave interpretativa delle innnegabili “ossessioni antisemite” che ricorrono con frequenza nei suoi scritti, soprattutto da una certa data in poi (a cominciare dal Sort del 5 settembre ‘37 contro Lise Deharme[26]). Queste ossessioni Lotringer le accosta –come ho già ricordato- a quelle di una scrittrice-filosofa dal cattolicesimo almeno altrettanto problematico, Simone Weil, e addirittura a quelle del Céline di Bagatelle per un massacro, che è del 1937.[27]

Interessanti risultano anche le considerazioni di Lotringer sul lungo calvario di Artaud negli ospedali psichiatrici durante la guerra. A suo parere, questi internamenti (non a caso chiamati, nella letteratura scientifica, lo “sterminio dolce”) gli fecero fare un’esperienza in tutto simile a quella degli ebrei nei veri campi di sterminio, a cominciare dalla fame.[28] Ben 40.000 furono i malati di mente che morirono di stenti e di abbandono nei manicomi francesi negli anni della guerra e dell’occupazione nazista. Lo stesso Artaud, del resto, si trovò a definire “deportazione” la propria esperienza, scrivendo nel ’46 a un vero deportato, Pierre Bousquet.[29]

Il trasferimento a Rodez, nel gennaio del ’43, sicuramente gli salvò la vita: questo nessuno lo nega ormai e – secondo Lotringer - dovrebbe bastare a rivedere con maggiore equilibro, e anche – perché no? - con una certa pietas, la figura del dr. Ferdière e il rapporto che ebbe con il suo più celebre paziente.[30]

I viaggi. Artaud viaggiò moltissimo, soprattutto con la mente: viaggi nello spazio e nel tempo (la Grecia antica, la Siria di Eliogabalo, il Messico di Montezuma e Cortés, le Galapagos e la Cina dei suoi reportage di giornalista da tavolino, l’Egitto esoterico del Libro dei Morti, il Tibet buddista, sede, da ultimo, delle sette che lo insidieranno con gli envoûtements, etc.); viaggi immaginari, fantastici o soltanto progettati e mai realizzati. Tutto sommato, sono quelli meglio documentati, dato che iniziano e finiscono sulla carta e nello scritto. Ma, qualche volta, Artaud viaggiò anche con il corpo e, in questi casi, si tratta quasi sempre degli episodi maggiormente controversi della intera sua esistenza.

Da bambino visitò regolarmente Smirne, la città d’origine della madre; e si sa di viaggi a Berlino e in altre città europee per il lavoro di attore cinematografico ma anche come spettatore teatrale. Si parla poco del primo viaggio extraeuropeo, che non fu quello in Messico ma un breve soggiorno in Algeria, nel luglio del 1934, ancora una volta per girare un film. Tuttavia, che si sia trattato di un episodio significativo, come primo contatto diretto con una cultura in buona parte estranea (nonostante la colonizzazione) a quell’Occidente che da tempo aveva messo al centro delle sue critiche, lo dimostra la lettera scritta a Jeanne Ridel, in data 21 giugno 1934.[31]

Quanto poi alla spedizione presso gli indiani Tarahumara, nel nord del Messico, c’è stato e c’è ancora chi (come Le Clézio, ad esempio) dubita che si sia realmente svolta.[32] Tuttavia, alcuni anni fa, Michel Camus ha pubblicato brani di una lettera ancora inedita di Artaud, datata 26 agosto 1936 e spedita da Chihuahua, dunque già in territorio Tarahumara, a un amico di Città del Messico: gli chiede di farsi dare del denaro dall’editore Botas per poter pagare cavalli, muli e guide, senza i quali – scrive - “rischio di non poter rientrare dai Tarahumara fra i quali mi trovo”.[33]

Del viaggio in Irlanda, nell’agosto-settembre 1937, nessuno dubita, invece, ma se possibile ne sappiamo ancora meno di quello sulla Sierra Madre del Norte. Perché qui mancano anche i rapporti di Artaud, che su questa esperienza, conclusasi drammaticamente con il rimpatrio coatto e il primo internamento psichiatrico, non scrisse nulla, né durante né dopo, se si eccettuano pochissime lettere, qualche cartolina e qualche disegno magico (i cosiddetti Sorts).

Quello che si sa, la Grossman lo riassume con precisione.[34] Tuttavia, nel 1999, un cineasta, Matthias Sanderson, si è messo sulle sue tracce in Irlanda, sessantadue anni dopo, girando un film documentario, Une histoire de fantôme: le voyage irlandais d’A. Artaud, (43 mm), da me consultato alla Bibliothèque Nationale di Parigi. Sanderson ripercorre le tappe e gli andirivieni di Artaud in terra irlandese, da Cobh a Dublino, da Dublino a Galway, fino a Kilronan, nelle nordiche isole Aran, sulle orme del drammaturgo Synge, e anche di Robert Flaherty, che vi aveva girato solo pochi anni prima il film L’uomo di Aran (1932-4). A Kilronan rintraccia la figlia della coppia che lo ospitò per quindici giorni (era molto piccola all’epoca e racconta di una persona vestita sempre di nero, che faceva lunghe passeggiate solitarie fuori dalle strade più battute e che spaventava i bambini agitando contro di loro un bastone; probabilmente proprio quel bastone, dotato a suo dire di proprietà magiche, che si era convinto fosse appartenuto a San Patrizio); poi di nuovo a Galway e infine a Dublino, dove Artaud venne rinchiuso per disturbo alla quiete pubblica nella prigione di Mountjoy. Il documentario si chiude con la lettera che Artaud scriverà mesi dopo, in data 23 febbraio 1938 (è la sua unica conosciuta per quell’anno), dal manicomio di Sotteville-lès-Rouen, indirizzandola a “Mr le Ministre d’Irlande” per informarlo del suo internamento e chiedergli di darsi da fare per la sua liberazione. Si firma Antoneo Arlanapulos e si dice cittadino greco nato a Smirne. Questa lettera è stata pubblicata per la prima volta nel 1999 e oggi la si può leggere nel “Quarto” di Gallimard.[35]

4. Microstorie

In molti contributi recenti abbondano i consigli su come uscire dall’impasse da cui sono partito in questa Postilla: da un lato, una montagna di carta che continua a crescere senza sosta e, dall’altro, nello stesso tempo, la sensazione frustrante che Artaud continui a sfuggirci, che non siamo ancora in grado di capirlo veramente. Si vedano, ad esempio, Camille Dumoulié, il quale enumera ben sei “criteri discriminanti, […] imperativi per una critica intensiva e vivificante”,[36] che sarebbe troppo lungo riportare qui, o, di nuovo, Evelyne Grossman, che propone una sua “ricetta” in tre punti (per altro di non semplice applicazione): “leggere tutto”, “leggere di traverso”, “imparare a leggere”.[37]