L'editoriale

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro51.htm#51and1

Biblioteca

Qualche libro di contorno

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro51.htm#51and2

Teatro di guerra: che sta facendo di noi il terrorismo?

Terrorism dei Fratelli Presnyakov al Royal Court di Londra

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro51.htm#51and5

Teatro di guerra: Omero sull'autostrada

Highway Ulysses di Rinde Eckert, regia di Robert Woodruff all'American Repertory Theatre di Boston

di Walter Valeri

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro51.htm#51and6

Una Biennale Teatro di guerra

La lettera al consiglio d'amministrazione

di Peter Sellars

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro51.htm#51and7

La Biennale di Venezia / danzamusicateatro 2003

Il comunicato stampa

di Biennale Teatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro51.htm#51and8

La perdita del mito ed il mito della perdita

Una riflessione

di Davide Enia

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro51.htm#51and9

La stagione a Parigi

Medea con la regia di Deborah Warner & altri spettacoli

di Erica Magris

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro51.htm#51and11

Jan Fabre in mostra a Bergamo

Un portfolio di immagini

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro51.htm#51and12

Gaude Succurrere Vitae

Jan Fabre in mostra a Bergamo

di GAMeC Bergamo (Comunicato stampa)

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro51.htm#51and13

Le recensioni di "ateatro": Sabato, domenica e lunedì

di Eduardo De Filippo, regia di Toni Servillo

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro51.htm#51and30

Le recensioni di "ateatro": La peste la pestE

di Edgarluve

di Anna Maria Monteverdi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro51.htm#51and31

Le recensioni di "ateatro": Il signor Rossi e la Costituzione

scritto da Paolo Rossi con Carlo G. Gabardini e Riccardo Piferi, regia di Paolo Rossi co-regia di Maria Consagra

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro51.htm#51and32

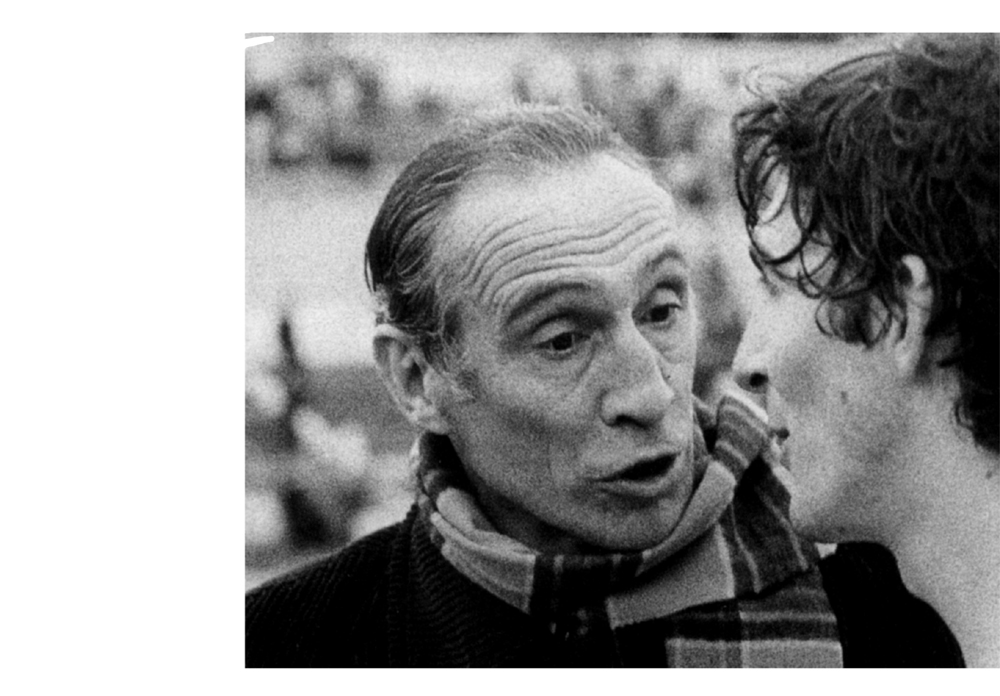

Testori 10 anni

Qualche appunto su Testori e su sdisOrè e I Trionfi

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro51.htm#51and50

Un teatrografia di Giovanni Testori

(work in progress)

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro51.htm#51and51

Le recensioni di "ateatro": La Maria Brasca

di Giovanni Testori, regia di Andrée Ruth Shammah

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro51.htm#51and52

Le recensioni di "ateatro": L'Ambleto

di Giovanni Testori, regia di Andrée Ruth Shammah

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro51.htm#51and53

Le recensioni di "ateatro": Conversazione con la morte

di Giovanni Testori, regia di Lamberto Puggelli

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro51.asp#51and54

Le recensioni di "ateatro": Interrogatorio a Maria

di Giovanni Testori

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro51.htm#51and55

Le recensioni di "ateatro": I promessi sposi alla prova

di Giovanni Testori, regia di Andrée Ruth Shammah

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro51.htm#51and56

Le recensioni di "ateatro": In exitu

di Giovanni Testori, regia di Giovanni Testori

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro51.htm#51and57

Le recensioni di "ateatro": In exitu

di Giovanni Testori, regia di Michela Blasi

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro51.htm#51and58

Le recensioni di "ateatro": Tre Lai

di Giovanni Testori, Longanesi, Milano, 1994

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro51.htm#51and59

Le recensioni di "ateatro": Tre Lai

di Giovanni Testori, con Adriana Innocenti

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro51.htm#51and60

Le recensioni di "ateatro": Gli angeli dello sterminio

di Giovanni Testori, Longanesi, Milano, 1992

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro51.htm#51and60

I postumi

L'editoriale

di Redazione ateatro

Sophie Ristelhueber, dalla serie Fait.

Nel 1992, poco dopo la fine della Prima guerra del Golfo, è uscito un piccolo libro. In copertina non c’è il nome dell’autrice, solo il titolo, Aftermath (qualcosa come “i postumi” o “le conseguenze”). Più in piccolo, sotto il titolo, Kuwait 1991. C’è un piccolo testo, e poi quasi solo immagini. Sophie Ristelhueber, l’autrice, ha fotografato dall’alto le tracce del conflitto sul deserto tra Irak e Kuwait. Da un aereo o in piedi sulla sabbia, ha diretto l’obiettivo verso il terreno. Le trincee e le fortificazioni. Le tracce delle colonne sulla sabbia. Le carcasse dei carri armati. I crateri delle bombe. I pozzi in fiamme. I ghirigori di filo spinato. Le cortecce di bombe e missili. Gli accampamenti devastati. Nessuna presenza umana, solo i segni della guerra. Terribili, ma con una loro spietata bellezza.

Quella serie di foto è stata tra l’altro esposta al MOMA di NY nel 1996 con il titolo Fait (Fatto) e alla Albright-Knox Art Gallery.

Sophie Riestelhueber, l'allestimento di Fait alla Albright-Knox Art Gallery.

Quella delle foto di Sophie Riestlhueber la conosciamo: è la bellezza di molta arte moderna. L’informale, l’art brut. I segni che la Land Art lascia sul paesaggio, destinati a essere cancellati dallo scorrere del tempo. La poetica del rifiuto. La seduzione della violenza e della distruzione. Il fascino del “quasi nulla” e dell’effimero. La purezza del segno, le ferite che lascia. Un’estetica minimalista proiettata su dimensioni gigantesche. Il gesto esemplare, le tracce di un gigantesco e sconvolgente happening. La vertigine della catastrofe - ma raggelata, fissa, immobile. Forse un’arte del post-umano, tecnologica, che al posto di penne e pennelli usa bulldozer e bombe, esplosivi e fuoco. Sono i dettagli che nessuno vede. Sono le cicatrici del tempo, del conflitto, della vita e della morte. Sono forse l’ultima traccia dell’umanità che resterà quando “noi non ci saremo”. Sono frutto della storia, ma non raccontano una storia: si offrono al nostro sguardo come terribili oggetti di contemplazione.

Ci sono molti modi per reagire alla guerra. A questa guerra. Alla nuova guerra infinita e asimmetrica che sembra profilarsi all’orizzonte della storia. Si possono fare molte cose: sul piano del pensiero e della consapevolezza personali, dell’azione politica, del gesto estetico. Il cinismo e l’impotenza. La tragedia e l’ironia. L’autoironia e l’autocritica. La somatizzazione. L’impegno. Il sacrificio personale, l’impegno. La lotta, occhio per occhio. La provocazione. La fuga nel trascendente o nell’estetismo. L’azione diretta o il pensiero. L’urlo o il silenzio. L’informazione. La testimonianza.

Le nostre reazioni, come persone prima ancora che come intellettuali o come artisti, sono un misto di tutto questo. E cambiano, mentre cambiamo noi e il mondo che ci circonda.

Sophie Riestelhueber, Every One, Centraal Museum, Utrecht, 1993.

In questo ateatro continuiamo la documentazione e la riflessione su alcuni temi che hanno caratterizzato il nostro lavoro in questi anni.

C’è molto teatro di guerra, inevitabilmente. A cominciare da Terrorism dei fratelli Presnyakov (Londra) e da Highway Ulysses (a Boston), oltre al testo completo della lettera in cui Peter Sellars presenta il suo progetto per la prossima Biennale Teatro.

Intrecciata a questo tema, prosegue la riflessione sul mito che aveva trovato ampio spazio in ateatro 50: un contributo di Davide Enia, la Medea con Fiona Shaw...

Poi uno speciale Testori a dieci anni dalla morte dello scrittore lombardo, con una teatrografia e molto materiale d’archivio.

E ancora le recensioni e un’anteprima della mostra di Jan Fabre a Bergamo, Gaude Succurrere Vitae.

Per quanto riguarda la situazione delle istituzioni teatrali italiane, vale la pena di tenere d’occhio i forum. Sembra che non accada nulla, ma ci sono stati (e ci saranno) incontri e iniziative. Cercheremo di tenervi aggiornati.

Biblioteca

Qualche libro di contorno

di Redazione ateatro

Se per riempire i vostri giorni e le vostre notti ancora non vi basta quello che c’è scritto su ateatro51, vi consigliamo caldamente qualche lettura di contorno.

Per cominciare, una lettura obbligatoria per tutti:

George Steiner, Grammatiche della creazione, Garzanti, Milano, 2003, 320 pagine, 19,70 euro.

Una serrata indagine sul mistero della creatività, un’eloquente e drammatica diagnosi del nostro presente

Poi, di argomento più direttamente teatrale:

Roland Barthes, Sul teatro, Meltemi, Roma, 2002, 330 pagine, euro 20,00

A cura di Marco Consolini (e con una postfazione di Gianfraco Marrone), un’ampia raccolta di testi sul teatro di Roland Barthes, che proprio come redattore della rivista "Théâtre Populaire" lavorò a lungo. Mancano (giustamente) i testi già pubblicati nei saggi einaudiani, ma il volume è fondamentale per comprendere un percorso intellettuale di notevole fascino. A un certo punto, dopo essere stato tra i più attivi agit-prop brechtiani in Francia, Barthes smise di occuparsi di teatro, e anche di andarci. Come avrebbe scritto nel 1965,

Ho sempre amato molto il teatro, eppure non ci vado quasi più. E’ un voltafaccia che insospettisce anche me. Cos’è accaduto? Quando è accaduto? Sono cambiato io o è cambiato il teatro? Non lo amo più o lo amo troppo?

Domande che aprono un’altra serie di questioni: che cosa resta, nella riflessione di Barthes, della sua "passione teatrale"? Che nesso c’è, per esempio, tra la teoria brechtiana dello staniamento e la semiologia inaugurata da Barthes?

Menico Caroli, Proibitissimo, Garzanti, Milano, 2003, 300 pagine, euro 20,00

Prefazione di Aldo Grasso.

«Persino testi come l’Otello di Shakespeare subirono clamorose manipolazioni. Durante l’applauditissima edizione radiofonica del ’58, con Sanvo Randone e Vittorio Gassman nei ruoli di Iago e Otello, un funzionario si presentò in studio con una lista di sinonimi atti a moderare l’effetto troppo volgare dell’epiteto puttana, che Otello, travolto dalla gelosia, per ben quattordici volte rivolgeva alla povera Desdemona. Il funzionario propose: "Perché non la chiamiamo farfallona?"» (p. 100)

Mariangela Gualtieri, Fuoco centrale e altre poesie per il teatro, Einaudi, Torino, 2003, 140 pagine, euro 13,50.

I testi degli ultimi lavori del Teatro della Valdoca sono suoi.

«Grande poetare immesso in un vasto orizzonte.» (Franco Loi, «Il Sole-24 Ore», 13 aprile 2003)

César Brie e il Teatro de los Andes, a cura di Fernando Marchioni, con scritti di César Brie e Fernando Marchiori e di Giuliano Scabia, Iben Nagel Rasmussen, Roberto Perinelli, Germán Araúz Crespo, Antonio Attisani

Beh, se conoscete César lo comprate, questo libro. Se non lo conoscete, il suo percorso parte con la Comuna Baires in Argentina e arriva in Italia per sfuggire alla giunta dei generali, attraversa l’esperienza dei centri sociali milanesi con il Collettivo Teatrale Tupac Amaru, poi passa con l’Odin in Danimarca, dove fonda Farfa con Iben Nagel Rasmussen e ora è approdato in Bolivia, dove all’inizio degli anni Novanta ha fondato il Teatro de los Andes realizzando spettacoli che passano spesso per l’Europa e l’Italia... Insomma, anch e se non conoscete César e il suo lavoro, compratelo...

Guido Massino, Fuoco inestinguibile. Franz Kafka, Jizchak Löwy e il teatro yiddish polacco, Bulzoni, Roma, 160 pagine + 20 tavole fuori testo, euro 15,94

Per Kafka gli spettacoli della compagnia yiddish diretta da Jizchak Löwy, dove recitava Mania Tschissik, furono un’autentica rivelazione, per varie ragioni. Ebbero un notevole impatto sul suo rapporto con l’ebraismo, gli diedero l’idea di un modo di vita diverso, sedimentarono una serie di gesti e pose. Quella con Löwy fu un’amicizia importante, che tra l’altro complicò i rapporti con suo padre. Guido Massino ha raccolto le scarse notizie che possiamo avere sull’attore e sui suoi compagni d’avventura. Del rapporto tra Kafka e il teatro (e Löwy) se ne parla anche in olivieropdp.

Fulvio Panzeri, Vita di Testori, Longanesi, Milano, 248 pagine, euro 16.

Di Giovanni Testori in questo ateatro51 se ne parla a lungo. Ma se volete uno sguardo più sistematico (e meno eterodosso) sullo scrittore (nonché critico, pittore, editorialista...) e sulla sua opera, Fulvio vi accontenta. Utilissime le numerose citazioni testoriane (a volte inedite) incastonate nel saggio.

Franca Valeri, Tragedie da ridere. Dalla signorina snob alla vedova Socrate, a cura di Patrizia Zappa Mulas, La Tartaruga, Milano, 2003, 352 pagine, euro 16,80.

Franca Valeri è un genio. Ha debuttato interpretando un testo di Testori, quando ancora si chiamava Franca Norsa. Ha rivoluzionato la radio con la sua signorina snob. Ha inventato il cabaret in Italia con i Gobbi, ancora negli anni Sessanta. E l’ha fatto come donna, in un’epoca in cui le donne non potevano far ridere. E soprattutto non potevano far ridere in maniera intelligente. Insomma, era avanti e lo è rimasta.

Ah, dimenticavamo: è uscito il nuovo disco dei La Crus, Ogni cosa che vedo... Joe & Cesare sono grandissimi!!!

Teatro di guerra: che sta facendo di noi il terrorismo?

Terrorism dei Fratelli Presnyakov al Royal Court di Londra

di Oliviero Ponte di Pino

Gli spettatori che entrano nella sala superiore del Royal Court di Londra non possono sedersi in platea: la zona è recintata e controllata da due soldati in mimetica. Siamo in un aeroporto. Su una pista hanno trovato una valigia sospetta, forse contiene una bomba, tutti i voli sono bloccati, tre passeggeri commentano questa scena di normale anormalità. Ne lasciano in giro sempre più spesso, di quella valigie vuote. Ormai il terrorismo e la sua paura sono ovunque, ci stiamo abituando. Sappiamo che da un momento all’altro possiamo morire. I nostri cari possono morire, all’improvviso. Un attentato. Un colpo di fucile. Una bomba. E’ normale.

SECONDO PASSEGGERO A soffrire sono sempre gli innocenti...

PRIMO PASSEGGERO E’ vero. A soffrire sono sempre gli innocenti...

Annuiscono con enfasi teatrale.

SECONDO PASSEGGERO Anche se in un modo o nell’altro ciascuno di noi è colpevole di qualche cosa.

PRIMO PASSEGGERO Tuttavia questa non è una buona ragione per cominciare a bombardaci tutti quanti.

Il terrorismo e lo stato di guerra permanente ci stanno cambiando, ci hanno già cambiato. Perché ormai, se ci pensiamo bene, siamo diventati tutti terroristi. Lo suggeriscono i fratelli Presnyakov (giovani drammaturghi siberiani di Sverdlosk, ora Ekaterinenburg), autori di Terrorism, pièce scritta su commissione per il Royal Court di Londra e presentata in versione originale al Teatro d’Arte di Mosca nel dicembre scorso e nella capitale inglese nel marzo 2003.

Al prologo aeroportuale segue una serie di scene di vita quotidiana, raccontate con un umorismo di stampo gogoliano, che con il terrorismo in senso stretto non hanno nulla a che vedere, e che tuttavia ci fanno capire come il terrorismo trasformi il nostro modo di guardare la realtà - e dunque la nostra identità. Ecco la coppia di amanti, lei che gioca a farsi legare al letto e lui che dopo lo scetticismo iniziale comincia davvero a credere nel suo ruolo sadico. Ecco il capufficio vessatore che accoglie la notizia del suicidio di una sua dipendente come un fastidioso inconveniente. Ecco due donne anziane che si scoprono omicide (e "naturalmente" razziste): la prima ha avvelenato il marito, la seconda vorrebbe fare lo stesso con il genero. Infine la caserma dei pompieri, con il nonnismo nei confronti del più giovane e il vigile del fuoco che colleziona fotografie delle vittime sventrate e smembrate. E alla fine scopriremo come il marito cornuto abbia riempito di gas l’appartamento dove stavano la moglie e il suo amante.

Tutto raccontato sempre con il brio e la leggerezza di una commedia brillante, con il tono di uno sketch televisivo. Ma quella di Terrorism è sempre un’ironia con duplici risvolti: da un lato sancisce la banalità dell’orrore, la sua inevitabile presenza; dall’altro lo sdrammatizza e lo relativizza, producendo l’unico anticorpo possibile: la consapevolezza che la violenza è un virus contagioso e pericoloso. Penetra nelle nostre relazioni sessuali, sentimentali, famigliari, lavorative... Può trasformare ciascuno di noi in un assassino, in un omicida. Devasta i nostri criteri estetici. Anche perché il male ha una sua bellezza, come spiega ai suoi giovani colleghi l’ufficiale dei vigili dei fuoco - il personaggio che per età ed esperienza è più consapevole dei meccanismi della violenza.

QUINTO UOMO Sì! Guarda che bella! (prende la foto dal PRIMO UOMO) Eh? Se non fosse stata così bella, non l’avresti fotografata. Chi guarda queste immagini, ci vede la bellezza, non ci vede l’orrore. E così ce ne andiamo tutti quanti in giro per il mondo a trasformare questa bellezza in realtà. In questo modo veniamo tutti infettati. Perché, dopo tutto, il problema non è quante persone muoiono, in questa violenza - le esplosioni, gli omicidi, il terrorismo... E’ qualcosa di diverso, che fa ancora più paura - è l’inizio di una reazione a catena. Siamo stati tutti infettati. Tutti. Gli innocenti vengono ammazzati - così anche gli innocenti vengono infettati e i pacificatori si occupano di distribuire altra violenza con lo zelo dei neofiti. E nessuno vuole fermarsi. Nessuno! Ma tutti questi piccoli pensieri, non stanno né qui né là. E’ persino buffo, sono talmente banali... Però, la tua idea è pericolosa, quelle foto... una mostra... sono come le valigie vuote sulla pista dell’aeroporto. Tutti le studiano, le analizzano - ma non esplodono subito, qui, esplodono dopo, in ciascuno di noi, nelle nostre vite, e in maniere sempre diverse. Come?... Perché oggi è così facile - un mio amico mi ha raccontato una storia, che una notte ha buttato il suo vecchio cane giù dal balcone... così è più semplice, la mattina dopo gli spazzini puliranno, nessuna scocciatura, l’hanno già buttato via, è solo un vecchio cane. Orribile, vero? Ve lo sto raccontando perché è l’esempio di qualcosa di terribile... Insomma, non so se mi capite, adesso ve ne andate chissà dove e raccontate agli amici che c’è questo colonnello che ha un amico sadico, e gli spiegate quello che ha fatto al cane, e loro lo raccontano ai loro amici, e finalmente qualcuno capisce, insomma, è una soluzione pratica - non si paga una lira per eliminarlo - giù dal balcone e basta! E se nessuno gliel’avesse detto, ci sarebbe arrivato da solo? O magari pensa, beh, c’è già qualcuno che l’ha fatto, allora perché non posso farlo anch’io...

Terrorism

di Vladimir e Oleg Presnyakov

Traduzione di Sasha Dugdale

Regia di Ramin Gray

Scene di Hildegard Bechtler

Londra, Royal Court Theatre

Teatro di guerra: Omero sull'autostrada

Highway Ulysses di Rinde Eckert, regia di Robert Woodruff all'American Repertory Theatre di Boston

di Walter Valeri

Già Savinio col suo Capitano Ulisse nel 1925 aveva cercato di strappare la memoria del mitico personaggio di Omero dal cimitero delle celebrità restituendogli un cuore: "Potevo lasciare a Ulisse un naso di cartone e un abito di carnevale? Ho voluto riudire la voce del mio amico, abbandonato da tutti, contare i palpiti del suo cuore." Nello spettacolo Highway Ulisses prodotto dall’American Repertory Theatre e diretto da Robert Woodruff , che si sostituisce al fondatore Robert Brustein, i palpiti del cuore di un Ulisse contemporaneo sono stati riportati in scena e si mescolano destrutturati coi frammenti del mito di Omero. Nei secoli l’opera di Omero si è profondamente modificata. In particolare il personaggio di Ulisse è stato, di volta in volta, incarnazione della sagacia; oppure volgare bugiardo, violatore di altari e leggi morali. Questo perché a differenza dell’Iliade, il mondo dell’Odissea non è visto dall’alto, dai signori di terre e di navi, ma dal basso, dai naufraghi, dai raminghi, da coloro che non hanno altra protezione che l’ingegno e l’ardire delle loro azioni. Dopo la prima grande guerra coloniale, culminata con la distruzione di Ilio nel 1200 a.C., sono state scritte varie epopee, oggi perdute, che narravano del ritorno in patria degli eroi. l’Odissea è rimasta l’opera più famosa. Un archetipo che Omero ha fissato per sempre, delineando i profili di personaggi, episodi, memorie di creature fantastiche che affollavano il Mediterraneo dell’VII secolo a.C. Una sorta di cristallizzazione in versi di racconti popolari fantastici e testimonianza di una maturazione interiore, resa attraverso la successione e la natura dei luoghi visitati dal protagonista. Da Omero in poi, come per le favole, si è rimodellato il mito e la maschera primordiale di Ulisse, lasciando invariato il tema del viaggio; meccanismo e funzione narrativa di cui da sempre ci si serve nella letteratura e in teatro. Da sempre il viaggio è anche evoluzione di situazioni drammatiche, luogo di purificazione, espiazione e conoscenza; oppure pretesto per esprimere i sentimenti della vita, così come l’abbiamo appresa nascendo. E anche: viaggio come ritorno, meta impossibile se, come scrisse Bertold Brecht, sempre arriva alla meta chi non era partito. Oggi Ulisse non è più quello dei secoli passati. E’ un Ulisse alle prese con le maglie del villaggio globale. Che ha più a che fare con l’Ulisse di Joyce che con quello di Omero, prosa irriconoscibile dell’epica classica ( o illusoriamente riconoscibile) che ha rivoluzionato il mito e la sua forma narrativa, adeguandola al presente. Ed è, mi sembra, a partire da Joyce, che bisogna rifarsi per intendere Highway Ulisses, l’ultima versione Americana del mito di Omero, sotto forma di melodrama jazz-rock, di Rinde Eckert. Il nuovo Ulisse è un veterano della Guerra del Vietnam, come ne abbiamo già visti tanti e, putroppo, altri ne vedremo. Ma, inaspettatamente, questa volta il reduce non è portatore di messaggi diretti: non è un nobile pacifista, non è un ubriacone disabile, una furia o rimorso dei bombardamenti al napalm. Oppure un relitto resuscitato dai drammi di Toller, che ha maturato un credito inestinguibile nei confronti della società insensibile. E’ un uomo taciturno, di mezza età e poche parole. Uno divorziato, come ce ne sono tanti in America, che vive in un monolocale, spesso in mutande, la sua mediocre avventura di separato con una giovane amante un po’ svampita, di nome Calipso. Una notte riceve una telefonata. Un’assistente sociale gli comunica che sua moglie è morta in un incidente d’auto. Telemaco, il figlio adolescente, ora è solo e i Proci, quelli che vogliono ereditare la casa di Laerte, sono i membri di un’agenzia di affidamento di Stato. Così il richiamo del figlio adolescente, la nuova telemachia, fa scattare la nuova avventura di Ulisse che parte immediatamente e si imbarca per un lungo viaggio in autostrada. Alza le vele facendo un pieno di benzina.

Ulisse cessa la sua morte apparente, di partecipare al declino esistenziale del reduce, abbandona le logore insegne dei veterani e torna a navigare nel mare nostrum della modernità. Un’ autostrada lunga migliaia di chilometri dove ritrovare nell’istinto paterno la forza di andare avanti; mentre si spalanca un universo allucinato su cui tracciare la rotta. Approda di volta in volta in nightclub, porno-shop, squallide caffetterie, sale giochi per fantasie solitarie, laboratori per tatuaggi, saloncini a luci soffuse per feste matrimoniali, aree di ristoro e parcheggio; equivalente inquietante dei capitoli di un’odissea moderna con rischi di naufragio. In una scena polifuzionale dove a turno gli attori diventano protagonisti e coro, narratori, danzatori e cantanti di brani orchestrati a ritmo di jazz-rock, duetti o quartetti da melodramma post-moderno, è facile riconoscere la porcilaia di Circe, l’isola delle Sirene, l’antro di Polifemo, Silla e Cariddi, la terra dei Feaci e altro; attraversati da Ulisse, testimone passivo, o solo determinato a raggiungere la propria meta. Mentre il figlio, moderno Telemaco androgino, passa il suo tempo segregato ai margini della scena. Separato dagli eventi da un alto muro di plastica trasparente, su cui incide espressionistici graffiti solo in parte comprensibili, riscrive al computer i titoli dei capitoli dell’Odissea. Geme o sogna di un eroe-padre di cui non sa nulla, conosce solo il fantasma idealizzato. Oppure canta e naviga in modo straziante, indifeso, nel cyber-spazio, mentre lo abbagliano le menzogne e gli artefatti dell’industria culturale di Hollywood, il solfeggiare ironico della colonna sonora di Gladiator, il fantasma degli ultimi modelli di ortopedie telematiche e videogiochi quotati in borsa.

Il regista Robert Woodruff dimostra di essere uno dei pochi uomini di teatro che ancora si ispirano alla lezione di Brecht e soprattutto di aver capito a pieno quella che è la struttura narrativa naturale dell’Odissea che comporta scenari multipli e azioni che si svolgono in contemporanea. Il tutto rigorosamente impuro, straniato, con un alternarsi di generi e stili teatrali diversi, sapientemente orchestrati su di un palcoscenico allestito come un grande set cinematografico. Dove gli attori si succedono nei ruoli dei vari personaggi, o divengono coro che assiste al dipanarsi degli eventi. I riferimenti al poema omerico sono dichiarati dallo stesso Telemaco che li proiettata su un grande schermo collegato a una sala computer. Risulta chiaro il genere di provocazione e sofferenza che l’autore e il regista si prefiggono di portare in scena: il padre e il figlio, sono metafora e testimonianza di due generazioni mutilate, separate dalle onde di una quotidianità alienata; società dei consumi che non prevede l’esistenza di un padre etico. Ma Ulisse vuole il suo posto, riguadagnare la funzione di cui è stato spossessato. Tutto sta in una valigetta piena dei appunti e scartoffie che per l’intero viaggio porta con sè. Il diario delle sue esperienze. La tragica avventura di un marine che vuole ricongiungersi col figlio e consegnargli la verità. O quella che Montale chiamava "una bugia del tutto particolare". Come se lo stesso Omero chiedesse aiuto ad Ulisse per consegnarsi a Telemaco lungo le autostrade di un’America in guerra. Uno spettacolo commovente e complesso, splendidamente diretto e recitato. Dove certo trapela, qua e là, un testo dalle qualità non sempre all’altezza delle azioni e delle intenzioni. Una riflessione e l’uso di un mito che fa coro e si compendia con il pensiero di Susan Sontag, espresso nel suo ultimo libro, Guardando la sofferenza degli altri, dove si mostra offesa, umiliata da quei "cittadini della modernità, consumatori della violenza come spettacolo, addetti alla solidarietà senza rischi; che non fanno quasi più nulla per modificare la loro condizione di persone addolorate". Le ultime Quattro recite a teatro esaurito si sono svolte mentre l’esercito americano e i suoi alleati hanno invaso l’Iraq; con l’avanzata dei carri armati sulla sabbia del deserto visibili nello schermo del foyer, i primi pozzi di petrolio in fiamme, i primi prigionieri, i palazzi sventrati, i parenti in lacrime ripresi in diretta dalle telecamere della CNN. Fra i prigionieri un marine, madre di una bambina di due anni.

Boston, 27 marzo 2003

Una Biennale Teatro di guerra

La lettera al consiglio d'amministrazione

di Peter Sellars

Cari membri del Consiglio di Amministrazione, rappresentanti della stampa e amici della Biennale di Venezia:

mi spiace di non poter essere con voi oggi. Sono onorato di essere stato invitato a curare il programma dell’anno 2003 per il settore Teatro della Biennale di Venezia.

Spero di preparare un programma che pur modesto sia memorabile, nello spirito di questi tempi di budget ridotti e crescenti aspettative, di risorse limitate e grandi speranze.

Siamo entrati nella terza settimana di una nuova guerra e nel quindicesimo giorno di bombardamenti su Bagdad. Questa guerra potrebbe diventare la prima vera "guerra mondiale": una guerra di popoli, economie, tecnologie e ideologie. Non è una semplice guerra tra nazioni, ma una guerra delle popolazioni contro i loro governi, una guerra di politiche economiche e strumenti di propaganda contro l’umanità, una guerra per l’autodeterminazione materiale e morale su un pianeta che ha fame di pace.

E’ un momento in cui da tutte le strade del mondo si leva la domanda di giustizia delle masse, nelle democrazie come nelle dittature. Ora più che mai è davanti a noi l’urgenza e la necessità di un forte atto pubblico e di una autorevole voce pubblica. Il teatro è nato per alimentare la voce pubblica e per dare senso creativo alle questioni morali che agitano la società.

Questi tempi bui chiedono alla nostra generazione più coraggio, più chiarezza e creatività di quanto non sappia già darne. Tutto ciò che sappiamo è che dobbiamo andare avanti. Come?

La Biennale di Venezia è spinta dall’urgenza del presente. E’ riconosciuta in tutto il mondo come il luogo della contemporaneità. E ciò che accade adesso nella storia e nel futuro del fare arte non ha precedenti, è sorprendente, contraddittorio e aperto all’imprevedibile. Ma, come accade in tempi di guerra, viviamo anche il ritorno, profondamente sentito, a un centro di gravità. Siamo di fronte alla difficoltà di raccontare la verità, la sua urgenza e la sua complessità. Vorremmo tanto poter trovare alternative possibili. Nel disperato bisogno di uno spazio per la riflessione, l’analisi e la compassione. Dove la bellezza diventa elemento essenziale della vita.

Il teatro è per tradizione la forma d’arte più poetica e politicamente reattiva. Il programma del teatro per la Biennale di Venezia del 2003 sarà modellato dal corso stesso degli eventi, così come il palcoscenico del mondo li rivelerà ai nostri occhi nei prossimi tre mesi. I dettagli verranno annunciati a giugno. Il programma si concentrerà su artisti che lavoreranno sulle conseguenze di una terribile distruzione, per la ricostruzione, per il risanamento, per la riconciliazione. Il programma inviterà il pubblico a condividere aree culturali diverse, rappresentate da una nuova generazione di artisti, animati da visioni del mondo anche contrastanti e congiuntamente attivi nelle più varie discipline. Ci concentreremo sulla cura, l’esorcismo, la trasformazione, il dibattito e la meraviglia, prestando il nostro orecchio agli spiriti dei morti nell’ombra e ascoltando il suono delle nostre stesse voci nella luce del giorno.

La Biennale di Venezia / danzamusicateatro 2003

Il comunicato stampa

di Biennale Teatro

Frédéric Flamand, Uri Caine, Peter Sellars sono i direttori del 2003 per la danza, la musica e il teatro. Settori che arricchiscono la fisionomia della Biennale di Venezia in una compresenza delle arti, che ne costituisce il tratto distintivo rispetto ad altri festival e altre istituzioni.

I neodirettori sono i primi protagonisti del nuovo progetto per il triennio 2003/2005, in cui la Biennale chiama ogni anno artisti diversi a dirigere i settori dello spettacolo dal vivo. Un progetto collettivo composto da identità diverse, che riflette e interpreta la complessità contemporanea anche nei suoi aspetti più ampi e contrastanti.

Pur nelle differenze di stile e di personalità artistica, il coreografo Frédéric Flamand, il pianista e compositore Uri Caine, il regista Peter Sellars condividono la volontà di riattivare in libertà un confronto costante fra pensiero coreografico musicale teatrale e altre realtà: Flamand attraverso l’uso delle nuove tecnologie, Caine con riscritture che danno nuova energia al passato, Sellars con radicali letture dei classici, che mettono in luce conflitti e contraddizioni dell’oggi.

La focalizzazione intorno a eventi specifici permetterà di riprendere e rinnovare lo spirito dei festival internazionali che caratterizzano la Biennale di Venezia. Memoria e tradizione di una delle manifestazioni più antiche al mondo (il primo festival musicale è del 1930, quello teatrale del 1934), i festival di danza musica e teatro ora si ripropongono come ipotesi di interpretazione della contemporaneità.

I programmi di Frédéric Flamand, Uri Caine, Peter Sellars si svolgeranno rispettivamente: dal 12 giugno al 18 luglio (1. Festival Internazionale di Danza Contemporanea), dal 12 al 21 settembre (47. Festival Internazionale di Musica Contemporanea), dal 15 al 30 ottobre (35. Festival Internazionale del Teatro).

Sui temi portanti del 1. Festival Internazionale di Danza Contemporanea diretto da Frédéric Flamand, riassunti nel titolo body?city, si svolgerà il convegno internazionale Architetture del corpo tecnometropolitano (6>10 maggio), presentato congiuntamente dalla Biennale e dallo IUAV, prologo alle manifestazioni di giugno e luglio. Nato con l’idea di "confrontare le concezioni che coreografi di origini geografiche diverse hanno del vissuto del corpo di fronte al fenomeno urbano e alle sue varie componenti" (F. Flamand), il Festival si articola come un "percorso urbano" attraverso le città del mondo e si concentra in 6 week-end. Si inaugura il 12 giugno con la prima mondiale di Silent Collisions di Frédéric Flamand e la sua compagnia Charleroi/Danses – Plan K., e si prosegue con una festa fino a tarda notte tra suoni, immagini, performance di Aka Moon, DJ Grazzhopper, VJ Rudolf Mestdach e Julie Dossavi. Da Charleroi a Kyoto, il primo week-end comprende anche il debutto di Memorandum della ipertecnologica compagnia nipponica Dumb Type. Successivamente (20 e 21 giugno), il Festival presenterà CYP17 di André Gingras e Bureau dell’ensemble Hans Hof, entrambi dall’Olanda; tra il 25 e il 29 giugno, i Portraits Dansés di Philippe Jamet (Parigi), la compagnia Mossoux Bonté con Light! (Bruxelles), Nemesis interpretato dalla Random Dance Co. di Wayne McGregor (Londra). Il primo week end di luglio il danzatore e coreografo belga-marocchino Sidi Larbi Cherkaoui (Gent) è interprete di un lavoro di Wym Vandekeybus, It; la compagnia di Ariry Andriamoratsiresy (Atananarivo) è presente con due pezzi, Mpirahalahy Mianalae e Dihy Tsy Amin’Aponga, e Sasha Waltz conclude con Zweiland. Infine Cesc Gelabert (Barcellona) con Preludis, Angelin Preljocaj (Aix-en-Provence) e la sua nuova creazione Near Life Experience, Lynda Gaudreau (Montreal), per la prima volta in Italia con Document 3, saranno di scena tra l’11 e il 13 luglio.

Il Festival si conclude portando a Venezia, da New York e Johannesburg, la Stephen Petronio Company con un collage di creazioni che culminano nell’ultimo brano City of Twist, sulle musiche originali di Laurie Anderson; John Jasperse, per la prima volta in Italia con la sua compagnia, in Giant Empty; Robyn Orlin e la realtà delle township del Sudafrica, con We must eat our suckers with the wrappers on, "un atto di dolore, di commemorazione e di celebrazione insieme" sul flagello dell’Aids.

Il tema della città trova un’ulteriore declinazione in concomitanza con la 50. Esposizione Internazionale d’Arte grazie alla collaborazione del Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento: sei appuntamenti - ciascuno in coincidenza con gli spettacoli del Festival di danza e ospitati dai Padiglioni della Mostra – in cui gli artisti invitati offriranno il loro sguardo sulla città, da Arvo Pärt, esule a Berlino, al disegnatore Erik Drooker.

Per il 47. Festival Internazionale di Musica Contemporanea diretto da Uri Caine, Venezia guarda a New York - attorno a cui gravita la maggior parte degli artisti invitati - e sembra ricrearne il fermento di etnie e tradizioni nel ReMix di musiche e artisti proposti. All’interno del ricchissimo programma che conta fino a cinque concerti al giorno dal 12 al 21 settembre, tre sono i progetti speciali: Othello Syndrome, che apre la manifestazione il 12 settembre in una riscrittura strumentale dello stesso Uri Caine; New York Skyscraper, ispirato alla tragedia delle Twin Towers, di Butch Morris (21 settembre); un evento dedicato a cultura e musica ebraiche con i Klezmer Madness! di David Krakauer e la Meshuge Klezmer Band, la prima mondiale di Z’vi, figura messianica ebrea-mussulmana che ispira l’opera di Richard Teitelbaum, il film di Paul Wegener e Carl Boese (1920), Der Golem, accompagnato dalla partitura originale del chitarrista Gary Lucas.

Due ensemble in residence per tre serate concertistiche ognuno, e attività di workshop: Speculum Musicae e Bang on A Can. Accanto, numerose formazioni: Ethel Quartet, Amsterdam Trio, Nextime Ensemble, il trio Koch/Schütz/Studer, i finlandesi Magnus Lindberg, compositore, e Anssi Karttunen, violoncellista, Sylvie Courvoisier in trio con Mark Feldmand ed Erik Friedlander, il duo Peter Skaerverd e Aaron Shorr.

Gli ensemble di jazz, a cui il Festival dedica un’ampia sezione, rappresentano uno spaccato della ricerca musicale contemporanea che trasfigura e trascende i suoni del jazz: Django Bates e il suo gruppo Human Chain in concerto con il quartetto d’archi Smith, Don Byron accompagnato dai Music for Six Musicians, Steve Coleman & Five Elements, Elliott Sharp insieme ai Carbon, George Lewis in trio con Muhal Richard Abrams e Roscoe Mitchell, Henry Threadgill e il suo ensemble, Dave Douglas, accompagnato da Uri Caine; e infine la nuova scena italiana con Furio Di Castri e Gianluca Petrella.

Quello che è stato definito "solismo creativo" trova all’interno del Festival ampia rappresentazione: David Moss (voce e percussioni), David Shea (live electronics), Fred Frith (chitarra), Han Bennink (batteria e percussioni), Emanuele Arciuli, Andrew Rangell, Ursula Oppens (pianoforte). A cui vanno aggiunte le performance di Pamela Z, dj Olive, Val-Inc e il giapponese Otomo che danno voce alla ricerca in campo elettronico.

Forme di abbonamento che facilitano la partecipazione ai festival specifici e in concomitanza con la 50. Esposizione Internazionale d’Arte sono stati studiati per il pubblico: un abbonamento a 3 spettacoli (35 euro) o a 6 (60 euro) per il festival della danza; un abbonamento a 3 o a 6 concerti a scelta (35 euro, 50 euro) per il festival di musica; il biglietto cumulativo Arte&dal vivo con cui i visitatori della mostra possono scegliere uno degli spettacoli di danza musica e teatro in programmazione nelle giornate di visita.

Da oggi, i programmi dei festival di danza musica teatro sono sul sito: www.labiennale.org

Milano, 3 aprile 2003

La perdita del mito ed il mito della perdita

Una riflessione

di Davide Enia

Nello scorso ateatro 50 abbiamo provato a iniziare una riflessione sul mito. Si parlava anche (tra l'altro) dello spettacolo di Davide Enia Italia Brasile 3 a 2. E' lo stesso autore-attore siciliano a offrirci ulteriori spunti di riflessione.

1.

La porcilaia culturale degli anni passati, dopo il vitale ruggito degli anni settanta, che si chiuse con il coito finale del movimento punk, sembrava aver desertificato ogni possibilità mitica. La linfa del mito era stata succhiata solo per essere sputata via lontano. Oppure la riflessione sul mito, e l’intrusione in esso, continuava ad essere tramandata, come da sempre nella cultura occidentale, con allegra pratica sodomitica, tanto tutti fanno accussì, e che male c’è?… Il rigetto per l’idea strutturata radicata in una coscienza forte divenne così l’emblema di un intero movimento generazionale, che dalla precedente overdose di Fede (in Dio o nel Progresso della Storia) passò ad una sistematica e capillare disintegrazione del mito stesso (che tale Fede alimentava e sosteneva), con la fiera rivendicazione dell’anarchia iconoclasta. Il problema fu non tanto la cieca furia con cui si demolì, quanto la mancanza di alternative proposte: una critica, a volte giusta e necessaria, con l’immane limite di essere unicamente negativa. Il risultato, palese e oggettivo, fu il merdaio degli anni ’80, in cui il culto dell’apparire e la costruzione del sé (intesa come autoglorificazione tesa ad aumentare la leggenda sul proprio nome e le proprie gesta) rese inopinabili le pratiche del fare sociale, abolì la ricerca di un senso nel diluvio di dolore della realtà, sancì il trionfo della strategia del controllo tramite la narcotizzazione delle masse: televisione (e miti annessi), droghe (e miti annessi), comparazione tra un formidabile passato (’68, ’77) ed un tetro presente triste (e qua i miti non sussistono).

2.

L’elaborazione del lutto, e riflessione sulla perdita, sembrano adesso aprire ad una nuova costruzione di ipostasi mitiche. Cos’è accaduto? Basta guardarsi attorno: sangue sulle strade e sangue infetto, un pianeta che collassa, le multinazionali che assumono sempre più le fisime di cellule tumorali. E un ininterrotto e continuo pianto, ora muto, ora urlato, che sempre reclama giustizia e mai la ottiene. La terra devastata che appare sempre più l’esistenza di ognuno urla vendetta, e chiede spiegazione, non giustificazione. Spiegazione: comprendere il perché, il come ed il quando la frana ha avuto principio. Tanto, i lividi ci sono, si contano e fanno tutti un male fottuto.

Trovandosi così davanti ad una situazione di macello continuo, in cui anche i rapporti interpersonali sono gestiti da principi economici, è nato il bisogno di una costruzione di senso forte che sia faro nell’oceano di disperazione in cui è immersa la realtà. E’ un tentativo, certo, non una soluzione. Ha, almeno, il pregio di partire, nell’architettare un mito, dall’unico dato che non può essere sottratto (e che può, di contro, essere sviscerato e rielaborato più e più volte, ad libitum): l’autobiografia. Attenzione, però: non l’esperienza di vita vissuta in prima persona per celebrare se stessi, ma l’esatto contrario: recuperare le miserie e le vergogne del vissuto per poi ostentarle. Ed il vissuto coincide, con perizia drammaturgica, con l’esperienza in uno spazio ed in un dato tempo. Raccontare un luogo preciso (una città, un interno o una fabbrica), filtrato il tutto ovviamente dalla propria persona (avremmo sennò più un documentario che una drammaturgia). E raccontare un tempo preciso: che è il tempo del dolore, eterno e persistente, che possiede linee odori e sapori geograficamente chiari ed individuabili. Nel raccontare questi nuovi miti, che nascono –ripeto- da una loro collocazione fisica e temporale precisa, è emersa in tutta la propria dirompenza la lingua con cui essi miti vengono narrati: il dialetto. E non è, e non può essere un caso: il dialetto è la lingua della culla, dell’immediato. Possiede una stratificazione di storia tale che già nel ritmo dei suoi significanti è presente il sentimento ed il senso del narrato. Inoltre, il dialetto ha una pregnanza simbolica che l’italiano, lingua creata dalla televisione sul finire degli anni ’60, non ha mai posseduto. La precisione terminologica del dialetto, e la sua musicale resa in parola, sono così armi per identificare il mito che si affronta: si recupera un passato, lo si seziona e lo si trasforma, riproponendolo con il sensato linguaggio del necessario. E, senza necessità e senza senso, il mito non esiste. Il resto è solo caos, magari struggente e pure poetico, ma sterile ed inutile, come un gol segnato in acrobazia ma in offside e a gioco fermo.

La stagione a Parigi

Medea con la regia di Deborah Warner & altri spettacoli

di Erica Magris

Dopo tanto silenzio, due parole sulla stagione…

So che sembra strano a dirsi, la stagione teatrale parigina in corso pare per certo aspetti un po' meno ricca di quella dell'anno precedente, soprattutto per quanto riguarda le presenze internazionali.

Non bisogna trascurare che il periodo autunnale fu segnato da un evento di grande portata, 4.48 Psychose di Sarah Kane, messo in scena nel suggestivo spazio del Théâtre des Bouffes du Nord da Claude Régy ed interpretato da un'Isabelle Huppert all'altezza della sua fama e che la primavera è segnata dal ritorno al pubblico del Théâtre du Soleil di Ariane Mnouchkine, che a partire dal 2 aprile presenta Le Dernier Caravansérail, creazione collettiva realizzata a partire dai racconti affidati ai componenti della troupe dai profughi incontrati nei campi di Sangatte, dell'Australia, Nuova Zelanda e di altri luoghi dimenticati del mondo. Per il momento la stampa non ha valorizzato molto il debutto di questo lavoro del Théâtre du Soleil, con un atteggiamento che trovo piuttosto stupefacente e sui quale potrò riflettere meglio una volta visto lo spettacolo…e ovviamente mi impegno a offrirvene un resoconto!

Certamente a determinare la minore varietà e la minore ricchezza (il che non significa povertà, anzi: riuscire a seguire tutto ciò che viene offerto è pressoché impossibile!) di questa stagione contribuisce non poco la "defezione" del Théâtre de l'Europe, l'Odéon, che ha chiuso per restauri la sua sede storica accanto ai giardini del Luxembourg, e si è trasferito negli Ateliers Berthier, i capannoni normalmente utilizzati per le prove e la costruzione delle scenografie, situati ai margini settentrionali della città, che sono stati debitamente attrezzati in maniera da accogliere degnamente il pubblico intellettuale e un po' alla moda che frequenta abitualmente i suoi spettacoli. A causa di questo costoso trasferimento, il numero degli spettacoli presentati è stato ridotto a tre, e riportato ad un ambito esclusivamente francese. Il nuovo teatro ha aperto le porte con il celebrato ritorno alla scena teatrale di Patrice Chéreau, che ha messo in scena su commissione una Phèdre di Racine, unanimemente acclamata dalla stampa e gratificata da un'enorme successo di pubblico, ma, secondo fonti differenti meno ufficiali, piuttosto deludente: un prodotto commerciale di ottima confezione e niente più. Se riuscirò a procurarmi un biglietto, impresa di grandissima difficoltà, visto che da mesi lo spettacolo è tutto esaurito, non mancherò di fornirvi notizie di prima mano. Le altre due produzioni sono realizzate attraverso uno sdoppiamento della troupe dell'Odéon, di cui avevamo avuto occasione di parlare l'anno scorso a proposito de La mort de Danton: il protagonista dello spettacolo della stagione precedente, Patrick Pineau, si è cimentato nella regia, e ha montato, avvalendosi degli attori consueti della compagnia, Les Barbares di Gorki, rappresentato in alternanza con Phèdre. A maggio sarà la volta de El Pelele, messa in scena di Georges Lavaudant di un testo Jean-Christophe Bailly, autore con cui il regista intrattiene una collaborazione artistica che data ormai vent'anni.

Bisogna anche ricordare il passaggio nelle vicinanze di Parigi di Giorgio Barberio Corsetti con Le metamorfosi di Ovidio in occasione del "6° Week-end Italien" alla Ferme du Buisson a Marne-La-Vallée, la cui edizione è stata arricchita a livello teatrale dalla presenza dei Motus con Twin Rooms e di Armando Punzo con Nihil, Nulla, e quello ormai divenuto quasi un appuntamento tradizionale, di Frank Castorf con la troupe della Volksbünhe di Berlino al teatro Bobigny 93. Quest'anno il regista tedesco ha presentato per pochissime serate un'interessantissima messa in scena de Il Maestro e Margherita di Bulgakov, in cui la complessità dei piani narrativi del romanzo si traduce scenicamente nella moltiplicazione dello spazio e del tempo tramite l'utilizzazione, a tratti smodata, di tecniche audiovisive.

E arriviamo infine allo spettacolo di cui vorrei parlarvi un po' più a lungo, Medea di Deborah Warner, giovane regista inglese saltuariamente rappresentata a Parigi dal 1989, la cui partecipazione alla stagione colma almeno in parte un curioso vuoto di scambi fra la capitale francese e l'Inghilterra. Lo spettacolo è andato in scena al Théâtre de Chaillot dal 18 al 30 marzo, accompagnato da una forte campagna pubblicitaria - manifesti con la foto di una camicia da notte bianca macchiata di sangue hanno invaso le stazioni della metropolitana circa un mese prima -, celebrato dalla stampa e indicato dalle principali riviste di critica teatrale specializzata come assolutamente imperdibile. La conseguenza: l'enorme sala Jean Vilar è stata riempita quasi ogni sera. E in questo caso, niente delusioni… vediamo perché.

MEDEA

di Euripide

Regia: Deborah Warner

Traduzione inglese: Kenneth McLeish e Frederic Raphael

Scenografia: Tom Pye

Compositore: Mel Mercier

Costumi: Jacqueline Durran

Suono: David Meschter

Con:

Fiona Shaw, Jonathan Cake, Kirsten Campbell, Joyce Henderson, Derek Hutchinson, Rachel Isaac, Robin Laing, Pauline Lynch, Siobhàn McCarty, Joseph Mydell, Struan Rodger, Susan Salmon, James Buchsbaum, Dylan Denton, Michael Tommer

L'impatto visivo e sonoro e l'organizzazione spaziale

Entrando nella sala, la scena si presenta già aperta ed illuminata con luci fredde che ci introducono immediatamente in un'atmosfera livida ed inquietante, che viene ulteriormente accentuata dalla diffusione di un accompagnamento sonoro costituito dagli interventi improvvisi di suoni concreti su di un accordo fisso e cupo. Il palcoscenico è collegato alla platea su tutta la sua lunghezza da alcuni gradini, e, a causa di questa invasione della scena nella sala, alcune file di posti sono lasciate libere. Il dispositivo spaziale si compone di pochi elementi semplici, estremamente moderni e quotidiani, che però nella loro combinazione creano un sistema complesso di richiami alla tragedia antica, che ruotano attorno a due fulcri di idee: da un lato l'idea di decadenza, di rovina e di abbandono, da porre in relazione con il contenuto del dramma, che infatti trae il suo punto di partenza dall'abbandono della sua sposa Medea e della sua prole da parte di Giasone, interessato a sposare la figlia di Creonte re di Corinto; dall'altro, una dialettica dentro-fuori, che coinvolge le quinte, il sottopalco, come la platea e gli spazi esclusivi del pubblico, dai quali a volte entrano, annunciandosi con grida ed esclamazioni, gli attori. Questa idea conduttrice può essere messa in relazione con l'organizzazione scenica della tragedia antica e con la sua dinamica del rapporto fra spettatori, coro e personaggi.

Il pavimento è di cemento grezzo, grigiastro e scuro e la parete di fondo di mattoni a vista: su quest'ultima scorgiamo una porta murata, ed un'altra chiusa alla meglio con un telo di polverosa plastica trasparente, e qualche finestra priva di infissi. Sul palcoscenico sono sparsi dei mucchi di materiali da costruzione coperti o meno di plastica trasparente e posti sui supporti di legno che vengono di solito utilizzati per il trasporto di carichi pesanti. A questi materiali si mescolano, costituendo l'unica nota di colore, dei giocattoli, un trenino, un peluche e molti altri ancora disseminati disordinatamente su tutto il palco. Fra la parete di fondo e la scena è frapposta una parete di vetro che si estende su tutta la lunghezza e per un'altezza di circa due metri e mezzo. Al centro di questo muro trasparente si trova una porta a due ante, del tutto simile a quelle che possiamo trovare nei negozi e negli uffici delle nostre città contemporanee. Una porta delle stesse dimensioni e dello stesso materiale, ma satinato, mette in comunicazione la parete di fondo con l'oltre delle quinte, che quindi è continuamente presente agli occhi dello spettatore come spazio luminoso e che rappresenta l'interno del palazzo di Medea. Il vetro è trasparente, permette alla vista di insinuarsi quasi nei luoghi più intimi della protagonista , ma allo stesso tempo, quando le porte vengono chiuse a chiave, costituisce una barriera impenetrabile, che nella scena chiave della tragedia - l'infanticidio - impedisce al coro di intervenire per fermare il compiersi dell'orrenda azione. Riconosciamo in questo dispositivo di grande modernità nei materiali e nell'estetica complessiva, una traduzione fedele, pur nella sua originalità, della skené del teatro greco, strutturata esplicitamente come limite fra un dentro e un fuori, fra due luoghi eterogenei in cui solo gli attori, con le loro maschere, erano autorizzati a circolare.

Due ulteriori elementi caratterizzano la scenografia concepita da Tom Pye: davanti alla porta in posizione centrale, sia nel senso della profondità che della lunghezza del palcoscenico, si trova una vasca quadrata, poco profonda, piena di acqua, che ricorda il TROVA IL NOME dei cortili interni dei giardini romani, e quindi allude ancora ad un rapporto fra esterno ed interno. La piccola piscina è circondata sui quattro lati da una grata metallica, che suggerisce l'esistenza di un "sotto", oltre che di un "dietro", anch'esso segnalato dal filtrare della luce attraverso la griglia di metallo e confermato da una scala il cui parapetto di legno e vetro emerge sulla destra del palco ad annunciare profondità nascoste, ma accessibili agli attori, nella parte inferiore del palcoscenico. Lo spazio definito in questo modo si qualifica in maniera evidente come uno spazio intermedio fra il pubblico e l'intimo, e diventa la configurazione spaziale del valore che la vicenda del mito assume per la collettività e del passaggio cruciale in cui ciò che oggi viene definito privato ha il potere di divenire tragico. I rapporti fra i personaggi con la loro vicenda, il coro con il suo ruolo di osservazione e di interazione dialogica, e il pubblico con il suo presente collettivo sono fondamentali in questo passaggio: cerchiamo quindi di capire come Deborah Warner ha abitato lo spazio così costruito, e come ha scelto di trattare la relazione con gli spettatori e la recitazione degli attori.

Il coro e i personaggi

Lo spettacolo inizia con l'ingresso sulla scena (o potremmo anche dire l'uscita?) dalle porte di vetro della nutrice che ci introduce nella situazione di Medea, ci informa sugli avvenimenti che l'hanno determinata e ci presenta la condizione folle e disperata della donna, le cui grida e le cui imprecazioni giungono al nostro orecchio dalle profondità inaccessibili del palazzo. Nel suo racconto concitato avanza l'idea del pericolo che la madre può rappresentare per i suoi bambini, presenti realmente in scena, con i loro zainetti, come appena usciti da scuola, spensierati e accompagnati da un servo fedele a Giasone. Entra poi il coro delle donne corinzie, che Deborah Warner ha reso come un gruppo direi quasi di casalinghe, con le loro sporte della spesa e con le loro borsette; ognuna di esse è ben individualizzata e differenziata rispetto alle altre, sia livello degli atteggiamenti, dei gesti e dei toni della voce, sia a livello dell'apparenza esteriore di immediata evidenza. Tutte sono in abiti moderni, come del resto la totalità degli attori, alcune in gonna, con scarpe con tacchi, altre in pantaloni e scarpe da ginnastica, a rappresentare diversi tipi di femminilità, ora più tradizionale, ora più goffa, ora più aggressiva e mascolinizzata. Ma in questa innegabile differenziazione, il gruppo resta un tutto armonico, la cui essenza collettiva si esplica nel fatto che le battute attribuite al coreuta nel testo di Euripide vengono spezzate e assegnate, a volte in frammenti minimi di significazione, alle varie figure del coro, in una sorta di concerto di voci diverse, simile a quelle di uno stormo di uccelli. Inizialmente il coro porta su una scena, resa gravida di minacce e di tensione dalla nutrice, una ventata di leggerezza: le donne sembrano delle comari di quartiere, che manifestano interesse e partecipazione nei confronti della vicenda di Medea più per curiosità pettegola che per autentica compassione; le loro domande insistenti alla nutrice rompono l'atmosfera soffocante creatasi nella fin dall'entrata del pubblico e dall'impatto con il palcoscenico vuoto. Le figure del coro sono infatti dotate di una certa comicità, che si manifesta nella gestualità un po' maldestra, nei contrasti e nelle rivalità che si instaurano all'interno del gruppo, e in un certo modo di rivolgersi agli spettatori, con i quali instaurano un rapporto di complicità; il loro aspetto comico si pone in netto contrasto con la recitazione gridata e drammatica della nutrice, che apre il dramma.

Il contrasto è un'altra delle chiavi di volta su cui Deborah Warner costruisce la regia dello spettacolo: la climax alla base del testo di Euripide, è infatti continuamente interrotta e deviata da uno zig-zag di passaggi al registro del comico, del grottesco e dell'ironia, padroneggiati con un ritmo tale da non permettere allo spettatore di allentare l' attenzione e da mantenerlo in uno stato di tensione costante. Credo che, forse, questa capacità di giocare con differenti registri senza dissipare la forza drammatica, ma al contrario nutrendola della capacità di trasformazione continua che è insita al teatro, sia una caratteristica propria del teatro anglosassone, ereditata da Shakespeare e dalla sua tradizione di rappresentazione. Come non pensare alla Tragédie d'Hamlet realizzata da Peter Brook, e ora in scena al Théâtre des Bouffes du Nord, di cui sono stati più volte osservati in Francia, ora con stupita ammirazione, ora con intellettualistica diffidenza, gli effetti comici? Ma lasciamo da parte queste riflessioni davvero troppo generali, e torniamo al concreto della creazione della Warner, in cui il personaggio stesso di Medea è interpretato con grande virtuosità da Fiona Shaw attraverso un accostamento di atteggiamenti, e di tonalità vocali totalmente contrastanti, dal delirio alla lucidità più distaccata, dall'ira alla tenerezza, dalla disperazione all'ironia: la Medea di Fiona Shaw, attrice che da quindici anni collabora in sinergia con la regista, è una donna concreta, vera, ma che giustamente non può essere costretta nei limiti di una spiegazione razionale di tipo psicologico. È un personaggio i cui gesti e la cui estrema azione infanticida al fondo devono rimanere incomprensibili, appartenenti al mistero dell'oscurità, che nonostante la luce ragione, avviluppa la natura umana.

L'entrata in scena di Medea, dalle porte centrali, è già per lo spettatore motivo di sconcerto per il contrasto con le grida del personaggio sentite poco prima durante il racconto della nutrice: entra calma, statica, con un giovanile abito a fiori, un golfino nero, scarpe da ginnastica e occhiali da sole scuri, a nascondere i segni dello sconforto, e si pone in un rapporto di sfida con il coro e con il pubblico, con un atteggiamento da cui traspaiono le domande: "Ma cosa siete venuti a fare? Cosa credete di vedere? Credete di stare a guardare lo spettacolo di un caso umano?" In seguito questo rapporto muta e continua incessantemente a mutare nel corso dell'azione, in un presente che viene scomposto dalla Warner in singoli attimi ben distinti l'uno dall'altro.

Medea e gli altri personaggi si rivolgono spesso al coro e direttamente, frontalmente al pubblico, in una circolazione di sguardi che obbliga gli spettatori ad una partecipazione autentica, e non voyeurista ed illusionistica, alla vicenda agita sul palcoscenico. Il ruolo di mediazione fra i personaggi e gli spettatori svolto dal coro nel teatro antico è mantenuto e reinterpretato da Deborah Warner con grande intelligenza e raggiunge il suo apice di efficacia e nello stesso tempo di evidenza nel culmine drammatico della tragedia, il momento dell'infanticidio: Medea si trova ormai costretta a uccidere i suoi figli, per impedire che siano altri a farlo in maniera più crudele. Si è vendicata servendosi della sue celebri arti magiche di Creonte e di sua figlia, la futura sposa di Giasone, e sa che la risposta della città di Corinto non tarderà a venire. Mentre ella dichiara la sua risoluzione, il coro raccolto intorno a lei, come pietrificato, non può nulla per fermarla, al di là delle parole che tentano una vana persuasione alla ragione: il coro condivide quindi con gli spettatori l'impossibilità di fermare il precipitare dell'evento che avviene sulla scena, ma al contrario di essi può fare arrivare ai personaggi la sua voce, che rimane comunque inascoltata. Medea, decisa, entra furiosa entra nel palazzo passando dalla scala sul palcoscenico e da questo momento il dispositivo della Warner assume un'efficacia straordinaria. A livello sonoro, sale progressivamente un accordo ripetuto con un ritmo ossessivo, mentre le donne del coro si affollano intorno alla grata, per vedere ciò che a noi spettatori non è concesso vedere: la loro attesa diventa la nostra, i loro sguardi terrorizzati diventano i nostri, in una tensione che sembra salire dalla viscere del palcoscenico per espandersi attraverso il coro nella sala intera. Improvvisamente il ritmo ossessiva cessa, e inizia inaspettatamente una canzone leggera, da radio anni Cinquanta. Le donne si levano guardano il pubblico con aria interrogativa, sospesa; il terrore per una decina di secondi si interrompe, per poi precipitare con ancora maggiore violenza. La ritmica ossessiva ricomincia a volume più alto, come il battito di un cuore in preda al panico, il palcoscenico cala nell'oscurità mentre delle violente luci bianche cominciano a lampeggiare sul fondo, rendendo la scena livida. Le donne del coro si spingono contro la barriera di vetro, attendendo il peggio, che inevitabile si manifesta come uno spruzzo di sangue che schizza sulla porta posteriore e che cola sulla sua superficie liscia. Ma in realtà, il peggio deve ancora venire: uno dei bambini, sfuggito alle mani della madre entra dalla porta posteriore nell'intercapedine fra il palco e il fondo, che si è trasformata in una vera e propria gabbia: è terrorizzato, vuole scappare, si dibatte contro la porta chiusa, che le donne non riescono ad aprire. Medea inesorabile entra a sua volta, lo prende con violenza e di corsa lo porta fuori dalla scena, passando sulla destra del palco. Durante quest'azione il pubblico resta immobile, pietrificato, il respiro sospeso nell'attesa di un'azione che sa già inevitabile; posso dire, certo come un'impressione personale, di avere sentito nella sala qualcosa di simile alla controversa e inafferrabile catarsi di Aristotele.

La struttura complessiva

Pur nell'utilizzazione del contrasto e della metamorfosi continua di un registro nell'altro, è possibile individuare nello spettacolo un andamento complessivo, costituito da due parti dalle sfumature differenti: quella che possiamo definire un po' artificiosamente prima parte, prevalentemente è costruita sul confronto ora serrato, ora vivace, ora ironico, ora drammatico, del personaggio principale con il coro (e quindi il pubblico, nel senso in cui abbiamo parlato prima), e con gli altri "visitatori" del territorio mediano fra pubblico e privato appartenente a Medea - Giasone, ma anche il Governatore, Creonte, Egeo - secondo una messa in scena tesa a porre l'accento sulla differenza e sulla mutabilità; la seconda è caratterizzata da un più uniforme incupimento dei toni e dal vero e proprio ingresso dello spettacolo nella tragedia. Il passaggio, che avviene sulla scena senza soluzione di continuità, ha inizio nel momento in cui Medea apprende dal Messaggero della morte di Creonte e di sua figlia, e che coincide con il passaggio dal "progetto della vendetta" alla "necessità dell'azione": il racconto del Messaggero, la vivida descrizione della sofferenze dei due assassinati, degli effetti della veste avvelenata sul corpo della giovane e sul padre contaminato nell'atto di soccorrerla, ci gettano nella crudeltà e ci scuotono con l'enorme potere evocativo della parola teatrale. A livello registico, questo passaggio dalla varietà tonale del progetto alla pesante concretezza del gesto è segnato da un cambio di costume di Medea, che, benché possa essere posto in relazione a livello drammaturgico con il calare della notte, assume un significato poetico autonomo: la donna abbandona i suoi abiti moderni e giovanili, per indossare una camicia da notte bianca vecchio stile e rimanere a piedi nudi. Questa sorta di "ripulitura" o "distillazione" dell'apparenza fisica di Medea, a mio avviso, esprime visivamente, in maniera immediata, la concentrazione del personaggio su di un unico atto da compiere, l'uccisione dei suoi figli, e l'entrata della vicenda nell'universo del mito, ulteriormente sottolineate dall'utilizzazione da parte dell'attrice dell'acqua della piscina: durante il monologo in cui la maga rende pubbliche le ragioni e le sofferenze della sua risoluzione ormai inevitabile, Fiona Shaw entra nella vasca e inizia ad aspergersi d'acqua, fino ad essere completamente bagnata. In tal modo vengono resi ancor più manifesti l'inesorabilità del gesto omicida e il montare dell'azione verso questo compimento inevitabile, dal momento che nel tempo teatrale i segni dell'acqua sul corpo dell'attore non possono essere cancellati: l'acqua introduce nell'universo della finzione teatrale un elemento naturale dal valore forte, perché i suoi effetti su questo universo non sono reversibili nel presente della sua esistenza sulla scena. La regia della Warner si basa molto anche sull'irruzione del concreto e quasi del fisiologico sul palcoscenico, tesi a schiaffeggiare lo spettatore per svegliarlo e immetterlo senza mediazioni al centro dell'azione, dei suoi sviluppi e delle sue conseguenze. Legati a questa intenzione sono ad esempio la scelta di avere dei bambini in carne ed ossa sul palco, ed anche, su un altro versante, il fatto che durante la scena dell'infanticidio, una delle donne del coro reagisca in maniera viscerale con un reale attacco di vomito. Sempre in questa prospettiva, compiuto l'assassinio, Medea entra in scena con i cadaveri insanguinati dei bambini in braccio, che dispone con amorevolezza dietro due cumuli di cemento, rendendoli pudicamente invisibili al pubblico e al coro; Giasone entra correndo dalla platea, esterrefatto, reclamando alla vita la sua prole. Anche Giasone è un personaggio che a mio avviso giustamente rimane irrisolto, su cui la Warner non fa pesare delle ipotesi interpretative nette: noi spettatori non capiamo la natura del suo dolore così travolgente e così esteriorizzato, che da un lato, potrebbe scaturire dalla distruzione di tutte le sue ambizioni da parte di una donna abbandonata che credeva di avere in pugno, ma dall'altro potrebbe anche essere l'umana disperazione di una padre a cui sono stati strappati i figli. Egli rimane prostrato sulla scalinata del proscenio, sospeso nella sua ambiguità, mentre Medea, con un procedere meccanico, si mette al centro della vasca, ed inizia a lavarsi con l'acqua la camicia sporca di sangue. Questo gesto immediatamente ci rinvia a Shakespeare e in particolare a Lady McBeth, perseguitata nel sonno dalle sue mani sporche di sangue che nemmeno l'oceano può rendere nuovamente pure. A differenze del personaggio shakespeariano, Medea, nell'interpretazione del mito data da Euripide, viene salvata da suo padre Apollo e trasportata lontano sul carro del sole: questa ascensione, nello spettacolo della Warner, si trasfigura nel fatto che la donna riesce a cancellare dalla veste le tracce del sangue e a renderla nuovamente bianca come prima del compimento del gesto infanticida.

Lo spettacolo si spegne in sordina sulle solitudini immobili di Giasone e Medea: dopo qualche secondo di silenzio per riprendere fiato, scrosciano gli applausi. Si è trattato di uno spettacolo che personalmente mi ha lasciata scossa e "sazia", e che in generale ha la facoltà di provarci quanto possa essere forte e violento il teatro e quale possa essere il suo potere di coesione e di indurre a riflettere, attraverso le sue proprie risposte, su di un gran numero di questioni cruciali per la prassi teatrale.

Jan Fabre in mostra a Bergamo

Un portfolio di immagini

di Redazione ateatro

Apre in questi giorni a Bergamo una importante mostra dedicata a Jan Fabre (vedi il comunicato stampa qui sotto).

ateatro ha dedicato all'artista fiammingo un portfolio di immagini.

CLICCA SULL'IMMAGINE per vedere il Portfolio Jan Fabre.

Gaude Succurrere Vitae

Jan Fabre in mostra a Bergamo

di GAMeC Bergamo (Comunicato stampa)

Nelle sale della GAMeC, dal 17 aprile al 13 luglio, 200 disegni e 10 tra film e video-installazioni documenteranno venticinque anni di attività creativa. La mostra è realizzata dal museo S.M.A.K. di Gand (Belgio) insieme alla GAMeC di Bergamo, al Musée d’Art Contemporain di Lione e alla Fundació Joan Miró di Barcellona.

Dal 17 aprile al 13 luglio, alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo si terrà la mostra GAUDE SUCCURRERE VITAE. Film e disegni 1977 - 2001 dedicata all’artista fiammingo Jan Fabre. Saranno presentati 200 opere e 10 tra film e video-installazioni che coprono venticinque anni della sua attività.

La mostra è realizzata dal museo S.M.A.K di Gand (Belgio) insieme alla GAMeC di Bergamo, al Musée d’Art Contemporain di Lione e alla Fundació Joan Miró di Barcellona. La cura è affidata ad un comitato scientifico composto dai quattro direttori delle istituzioni sopra citate: Jan Hoet, Giacinto Di Pietrantonio, Thierry Raspail e Rosa-Maria Malet. L’allestimento è curato direttamente dall’artista.

Jan Fabre (Anversa, 1958) è uno dei più importanti artisti contemporanei belgi. Disegnatore, scultore, scenografo, drammaturgo ha presentato i propri lavori alle Biennali di Venezia, Istanbul e San Paolo, a Documenta di Kassel. Sue personali sono state allestite allo Stedelijk Museum di Amsterdam, allo Sprengel Museum di Hannover, alla Kunsthalle di Basilea, al MUHKA Museum di Anversa alla Schirn Kunsthalle di Francoforte.

Fabre è un artista che usa molteplici linguaggi filtrati dalla sua immaginazione, toccando i temi cari alla tradizione fiamminga: la follia, la malattia, la morte, la dolcezza del peccato, la rigenerazione, la forza spirituale. Temi che prendono corpo in disegni, sculture, scritti, film e pièces teatrali.

L’appuntamento di Bergamo è dedicato all’aspetto filmico e grafico dell’opera di Fabre. Una selezione delle pellicole, da lui realizzate a partire dalla fine degli anni ’70, si alternerà a disegni dell’artista provenienti da collezioni internazionali. I disegni sono il risultato più diretto della sua immaginazione. In rapporto ai piccoli disegni su carta, i suoi film possono essere visti come disegni più grandi, illuminati e in movimento. Ecco perché la relazione film – disegno è la caratteristica principale del percorso espositivo.

I primi film in bianco e nero, datati fine anni ’70, sono brevi e intensi e mostrano l’artista compiere azioni molto semplici come respirare, accendere un fiammifero, appoggiare una pistola alla tempia o coprirsi la testa con un sacchetto. Le produzioni successive mostrano molte similitudini con i suoi lavori teatrali quali Body, body on the wall con il ballerino Win Vandekeybus che danza con il corpo dipinto, o i suoi lavori d’arte come l’intervento su Palazzo Tivoli completamente ricoperto di disegni realizzati con una penna a sfera con inchiostro blu: una telecamera fissa riprende tutto il suo lavoro mentre le luci cambiano, le nuvole si muovono e il buio, alla fine, sopraggiunge.

Il suo interesse per il mondo degli insetti - suo nonno Jean-Henry era un famoso entomologo – lo porta ad utilizzare gli stessi come metafore del corpo e dell’esistenza umana, evidenti in opere quali L’incontro (De Ontmoeting), in cui si vede Fabre vestito da scarabeo e Ilya Kabakov (il padre del Concettualismo moscovita) da mosca, dialogare su una terrazza con il profilo di New York alle spalle.

In altri film si trova faccia a faccia con lo scrittore John Berger, il coreografo William Forsythe e i filosofi Peter Sloterdijk e Dietmar Camper.

Il mondo degli insetti, il corpo e la guerra sono le tre principali metafore individuabili in tutti i suoi lavori.

I disegni di Jan Fabre – fatti con sangue, lapis, inchiostro cinese, penna bic … - si sviluppano intorno all’idea di mutamento, trasformazione, metamorfosi e scambio tra elementi della percezione sensoriale e quelli spirituali e rimandano a temi presenti in molte espressioni artistiche nord europee. La sua è una versione contemporanea di uno spirito nordico che riporta a Bosch, Van Eyck, Bruegel e nella quale confluiscono filosofia, religione, scienza e arte.

Recentemente Jan Fabre ha decorato, con un intervento permanente, il soffitto della sala degli specchi del palazzo reale di Bruxelles con il guscio di almeno un milione di scarabei.

Dopo Bergamo, la mostra si trasferirà alla Fundació Joan Miró di Barcellona e, successivamente, al Musée d’Art Contemporain di Lione.

Bergamo, marzo 2003

JAN FABRE

GAUDE SUCCURRERE VITAE

Film e disegni 1977 - 2001

Bergamo, GAMeC

Via San Tomaso 53

17 aprile – 13 luglio 2003

Inaugurazione: 16 aprile 2003, h. 18.00

Orari: martedì – domenica 10.00 – 19.00

giovedì 10.00 – 22.00

Lunedì chiuso

Biglietti: € 3 intero; € 1,50 ridotto

Catalogo Edizioni S.M.A.K – GAMeC

Web: www.gamec.it

E-mail: info@gamec.it

Informazioni e prenotazioni visite guidate

Tel. 035 399 528

Le recensioni di "ateatro": Sabato, domenica e lunedì

di Eduardo De Filippo, regia di Toni Servillo

di Oliviero Ponte di Pino

Al teatro di Eduardo Toni Servillo si era già avvicinato in passato, e in particolare lavorando nel 1989 con Leo De Berardinis in Ha da passa ‘a nuttata, un collage da vari capolavori eduardiani liberamente rivisitati, in uno di quei percorsi iniziatici di cui Leo era maestro. Nel portare in scena Sabato, domenica e lunedì Servillo ha invece scelto di restare il più fedele possibile al testo, a cominciare dall’ambientazione e dai costumi (di Ortensia De Francesco) fedelmente riportati al 1959, quando venne scritto. Anche la scena (disegnata in collaborazione con Daniele Spisa) si caratterizza per uno spoglio nitore, che porta in primo piano il testo: solo un’ampia parete chiara con una porta-finestra affacciata sul balcone, e pochi mobili a differenziare i tre atti:

Sabato, domenica e lunedì si può leggere come un esemplare studio antropologico dell’istituzione chiave della società italiana, la famiglia. La vicenda è esile. Il plot prende le mosse da un equivoco: ruota intorno alle incomprensioni tra la vivace Rosa (una brillantissima Anna Bonaiuto) e lo scontroso Peppino (un Toni Servillo che si esercita alla maniera di Eduardo in scene e controscene a orologeria, anche se con un pizzico di enfasi in più rispetto al modello). Per la precisione verremo a sapere che Peppino crede che Rosa l’abbia tradito con un azzimato vicino di casa (Francesco Silvestri), anche se alla fine dovrà ammettere che si trattava solo di un equivoco, di una gelosia del tutto immotivata.

L’esile spunto non viene mai trattato come scontro tra i due protagonisti, ma portato in scena attraverso le azioni e reazioni di una girandola di personaggi nei quali il pubblico si riconosce immediatamente, grazie anche a un cast affiatato ed efficace. O meglio, nello zoo umano che Eduardo ha intrappolato in casa Priore lo spettatore riconosce i tic e i difetti dei suoi famigliari: la zia petulante e saccente, ma in grado di godersi a modo suo la vita (Betti Pedrazzi); il cuginetto figlio di mammà e irrimediabilmente imbranato; la ragazzina capricciosa e sventata (Monica Nappo)e fa le bizze con il fidanzato (Enrico Iannielllo); il figlio che si mette in competizione con il genitore(Roberto De Francesco) be trova l’alleanza del nonno rinfrollito (Gigio Morra); lo zio che lavora in banca ma coltiva velleità artistiche;ma in questo caso si cala nei panni di Pulcinella, scandalizzano il perbenismo piccolo-borghese dei congiunti e offrendo a Eduardo l’occasione per qualche divagazione metateatrale sul rapporto con la tradizione.

La regia non pigia sul versante del dramma e del melodramma, come se il filtro di quarant’anni permettesse un approccio venato di nostalgia, meno coinvolto, più affettuoso. Sale dunque in primo piano la chiave comica, sostenuta da una raffica di battute e situazioni di grande efficacia. Non si arriva però quasi mai alla farsa o alla macchietta, perché i personaggi - e questo è il maggio merito sia della regia sia degli interpreti - emergono tutti con il loro autentico spessore, come se Eduardo fosse più un Cechov napoletano che l’erede di Scarpetta. Anche se, rispetto a Cechov, in Eduardo affiora spesso la cattiveria, raramente la disperazione.

Nel 1969 lo stesso Eduardo aveva detto che "in Sabato, domenica e lunedì c’è dentro un fermento contestatario, c’è un’anticipazione dell’avvento del divorzio, c’è una apparente fusione di finti rapporti cordiali in una famiglia in cui convivono tre generazioni" ("Roma", 7 maggio 1969). Ma se i conflitti nascono da un equivoco, possono ancora ricomporsi e appianarsi con una risata un pizzico di buonsenso, ovvero la consapevolezza che a tenere insieme una coppia non possono essere né il vincolo del matrimonio né i figli, ma solo l’affetto e lo scambio reciproco. Con il senno (o la dissennatezza) di poi, finisce per emergere soprattutto la nostalgia per un’epoca in cui queste ricette potevano ancora funzionare.

Sabato, domenica e lunedì

di Eduardo De Filippo

Regia di Toni Servillo

Produzione Teatri Uniti-Teatro Stabile dell’Umbria

Milano, Teatro Studio (in tournée)

Le recensioni di "ateatro": La peste la pestE

di Edgarluve

di Anna Maria Monteverdi

La "provincia" teatrale italiana riserva gradite sorprese. "Provincia" solo per la scarsa visibilità nazionale, non certo per la mancanza di idee, di creatività a tutto campo, di capacità di coinvolgere il pubblico nei modi giusti e nei luoghi giusti, fuori da quei circuiti ufficiali di teatri-festival-istituzioni che appunto non rischiano di "andare con gli sconosciuti". Marginalità come condizione ideale per la ricerca di una comunicazione teatrale sinceramente autentica.

Edgarluve è un gruppo teatrale che nasce nel 2000 a Livorno, città ricca di teatri e di sotterranei fermenti artistici; Alessio Traversi ne è fondatore, animatore e regista e ci parla del tema portante e comune del loro lavoro: teatro come spazio di "autopsia" e di "rianimazione," una sorta di operazione archeologica e chirurgica che scava dentro il dramma dell'uomo, in un "estremo tentativo di ricostruzione". Marginalità, conflittualità, degradazione e deformazione le parole chiave del loro teatro.